旧キット 1/100ドム

約1.5ヵ月に渡った一時帰国~隔離生活が終わり、先週から平常運転に戻りました。

その間休止していた模活も復活し、早速1機組み立てました。

今回組んだのは旧キットのリアルタイプドムです。

公式作例はこんな感じです。

以前制作したMGリックドムに貼るデカール目当てで入手したキットですが、デカールだけ取って積んでおくのも勿体ないので組みました。

今はHGUCやMGのモデルが何百と出ておりメインストリームとなっていますが、私が小学生の頃はHGUCはまだ発売前、MGもモデル数が少ない上に高価だったのでほぼ買えませんでした。

なので小学生の頃はもっぱら今で言うところの「旧キット」のお世話になっていました。

(旧キット=HGやMGに該当しない90年代頃までのキットの俗称)

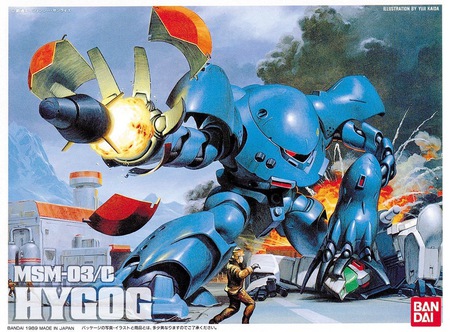

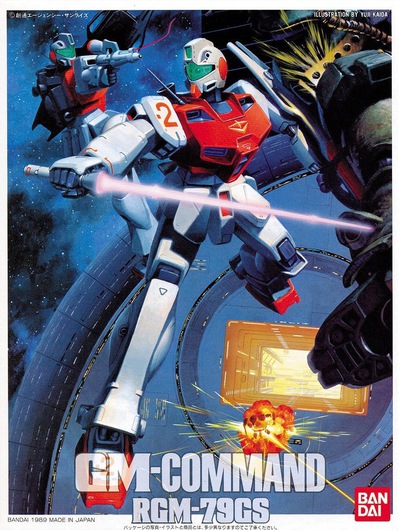

特に好きだったのはポケットの中の戦争シリーズでした。

箱絵がとにかくカッコよく、プラモ屋に行っては何十分も眺めていた記憶があります。

ジムコマンドやザク改は通算5、6体は組んだと思います。

他にも所謂初代ガンプラの位置づけの「ベストメカコレクション」も何体も組みました。

今のように通販が普及する前だったので、毎日のように近所のプラモ屋を何件も巡回し、お目当てのキットを探し回っていました。

1/144量産型ズゴックが中々手に入らずやきもきしたのはいい思い出です。

あと旧キットで印象的な思い出は私が小学校低学年の頃、ご近所さんが私がガンプラ好きというのを知っていて、くじ引きか何かで当てた1/60のゲルググキャノンをくれた事です。

おそらく家族は誰も覚えていないでしょうが、私は今でもこの時の事を鮮明に覚えています。

子供の頃の記憶ってかなり後の人生に影響しているよなと常々思いながら、自分の子らと接するようにしています。

小学校低学年の子供に1/60キットは荷が重すぎ、父親も子供と一緒にプラモを作るような甲斐性は無かったので、ちょっとだけ作って面倒になったのか「あとはお前が大きくなったら作りなさい」と言われ永らく箪笥の肥やしとなりました。

その後私が興味を無くした頃にうやむやに廃棄されてしまったと記憶しています。

大人になり道具も技術も充実してきましたので、そろそろ幼き頃のリベンジとして1/60ゲルググキャノンに挑戦しようかなと思います。

つい想い出話に逸れてしまいましたが、本キットに話を戻します。

小学生の頃のガンプラとの付き合い方はほぼ色も塗らず合わせ目も消さず、素組みした物をブンドドして遊んでいました。

なので本格的に旧キットと向き合うのは今回が初めてです。

まず制作にあたり、下記ポイントを挙げました。

・MGリックドムで余ったビームバズーカを活用

・関節は固定し、簡単工作で動きのあるポーズを実現

・モノアイ可動化は絶対条件

そもそも購入動機が「デカールのおまけ」なのでそこまで制作意欲は高くなく、変に凝ってしまうと制作モチベーションを維持するのが困難と判断し、極力手間が掛からずそれなりの仕上がりを目指そうというのがコンセプトです。

今回は拘り過ぎず、失敗してもいいやで突き進もうというメンタルを固めてから制作を開始しました。

昔のキットは現代のキットとは大きく違い、素組み状態では「まさかこれで完成??」となるような仕様です。

だからこそ各ユーザーの手が多く加わり、十人十色の「俺だけのガンプラ」になるのが魅力的ですよね。

最近流行の、素組みしてちょこっと部分塗装してトップコート吹いて適当にちょこっとウェザリングして終わりのような、所謂「かんたんフィニッシュ」と呼ばれるような作業だけではとても見られたものにはなりません。

とはいえ、構造自体は最近のキットに比べればかなり簡素なので各種加工の難易度は低く、やってみたら意外とサクサク進められました。

まあ今回私がやったのは初歩的な加工だけという事もありますが。

手を加えたのは下記です。

・モノアイ部新造

・各部後ハメ化し、各部位ごとに塗装

・関節構造は一度破壊し、アルミ線で接続

・旧キットの持ち手にMGリックドムのビームバズーカを握らせる

・ビームバズーカを肩に担がせる為、手首部の形状変更

・ビームバズーカのディテールダウン

・左手に現地改修シールド装備

・各関節を接着し、固定ポーズ化

ポイントを書いていきます。

モノアイはキットのままだと完全にモールドです。

個人的にはモノアイは絶対動いてほしいので、可動化しました。

加工としては下記です。

1.キットのモノアイ部を全てくり抜き

2.後頭部内面にボールジョイント基部を設置

3.ボールジョイント軸の先端にモノアイを貼り、基部に接続

頭部&胴体は前後で完全なモナカ構造なので、モノアイ塗装、後頭部内面艶消し黒塗装した後に前後貼り合わせ合わせ目消しました。

なので万が一ボールジョイントが外れたりすると修復不可能です(苦笑)

まあそしたら別の手段を考えるか、モノアイ消灯バージョンとして割り切ります。

上下左右にぐりぐり動かせるモノアイは我ながら上手くできました。

ビームバズーカはそのままだとMGクオリティで旧キットに持たせるにはハイディテール過ぎたので、細部を埋めたり削ったりしてシンプルな造形にしました。

もうちょっとシンプルにしても良かったかなと思いますが、飽きたので終わりにしました。

ガンプラって技術も勿論それなりに必要ですが、それよりも「これを形にしたい!」という想いの強さが作品の出来に大いに関わってくるなと思います。

「ここまだちょっと詰めが甘いけど...まあこんなもんだろ!」という妥協の気持ちは必ず発生します。

ここで妥協を許さず更に手間暇をかけて少しでも完成度を上げて行くかどうか、その努力の積み重ねが最終的な仕上がりに大きな差になって現れると思います。

なのでプラモは技術や道具よりも、まず作りたいという情熱が何より必要だと思っています。

最終的な姿を夢見て、ひとつひとつ地味で退屈な作業をやり切るという、プラモ作りはある種精神鍛錬の要素があるかもしれません(笑)

ビームバズーカの持ち手は旧キットの物にしたかったので、切った貼ったで合わせました。

ここで肩に担ぐことを見越して角度を付けて握らせました。

この辺りもいざ手を進めてみたらすんなり上手くいき、気持ち良かったです。

旧キットのテイストに合う手首カスタムパーツはかなり種類が少なく、あってもキットの何倍もするような価格です。

かといって旧キットの手首はそのままだとお粗末な出来な物が多いので、手首周りは旧キット作例の見どころのひとつだと思います。

今回のドムも当初左手は何も持たせないつもりでした。

が、キット付属の握りこぶしはかなり残念な出来で、かといって改修する技術も根気も無く、苦肉の策でシールドを持たせる事にしました。

シールドは旧キットのザクⅡの物に自作持ち手を付け、プラ板の増加装甲を貼りました。

溶接痕っぽくしたかったのですが微妙な感じになってしまいましたが、まあいい経験になりました。

シールド裏にはザクマシンガンの機関部を固定しこのままで発射可能という設定とし、ビームバズーカで対応が難しい近~中距離をカバーする兵器としました。

ここも思いつくままにささっと作業したので、アップで見ると雑な出来ですが、まあ今回は細かい事は気にしない方針なのでOKです。

作り込むならトリガー部から手元に掛けてワイヤーを伸ばしたり、リコイルを吸収するようなダンパーを付けたりしたかもしれません。

一通り各部品が仕上がったところで、ポーズを決めて瞬間接着剤でガチガチに関節を固めました。

ビームバズーカがかなり重く、バランスが取れたポーズで固定させるのが難しかったです。

バズーカを肩に担がせるために手首部はエポキシパテで成形しました。

ロクに調整せず適当に成形した割には一発OKでした。

固定ポーズなのでスタンド固定とし、足裏から延ばしています。

スタンドの台座部は以前制作して余っていたHGガンキャノン最初期型の物を穴埋めし塗装、軸はアルミ線を束ねたものを収縮チューブでまとめました。

完成後、ア・バオア・クーの背景と合成してみました。

何も考えず部屋で撮影したドムを切り抜いて背景に重ねた後、適当に明るさや色調、コントラスト等をいじっていると馴染んできて「いかにも合成でござい」感が薄まります。

全工程、いつもよりかなり適当に作った割にはそれなりに満足のいく仕上がりになりました。

ドムは傑作キット揃いで、このキットも例に漏れずポテンシャルが非常に高かった為、私のような稚拙な技術しか持ち合わせていなくても何とか見られるようになりました。

基本余りもので作ったので、このドム制作の為に買い足した物はゼロです。

新たな出費無しで色々勉強出来て存在感のあるドムが出来上がるなんて、すごく得した気分になりました(笑)

MGドムと並べても引けを取らない存在感です。

現代のキット並に可動させようとすると途端に難易度と作業量が増えますが、固定ポーズであればかなり楽してカッコ良くできるという事がわかりました。

最近水性塗料筆塗り全塗装に興味が湧いてきたので、塗装練習用に近い内にまた旧キット固定ポーズ化に着手するかもしれません。

お読みいただきありがとうございました。