スポンサーサイト

初期アフ無線IC-F3S風 特小無線機運用

来年2月にとても楽しそうな貸切ゲームにお誘いいただきましたので、今からぼちぼち準備を始めようと思います。

ご本人も既に宣伝しているようですので、ここでも載せておきます。

「GEAR FREAKS GAME」、略して「ギアフリ」ですかね。

かっこいいポスターですね!ちゃっかりした人の仕事でしょうか?

今年50回以上(内2回は東北遠征)はサバゲをしていると思われる、正真正銘のサバゲジャンキーであるぽん太先生主催のゲーム会です。

「装備好きならではの、ちょっと凝ったゲーム会」がコンセプトのようです。

ご本人曰く「ギアフェスリスペクトのゲーム会にしたい」とのことでした。

ギアフェス(ギアログ)というと、ここ一年は系譜イベント「ユルゲ」の連続開催により「装備好き同士の交流メイン(=ダベり)イベント」というイメージがあるかもしれませんが、ギアフェス(ギアログ)は毎回ゲームシステムが非常に凝っていて、ゲームそのものもすごく楽しいです。

そのギアフェスのDNAをリスペクトし、ぽん太さんアレンジの「装備好きがゲーム重視でサバゲ&交流を楽しむ会」ときたら、春を待たずして、新年号を待たずしてヴァイブス大炸裂は免れませんね!

現在、絶賛プロジェクト計画中のようですので、もし気になる方がいらっしゃったらぽん太さんのブログ「ANNUAL LEAVE」やツイッターを随時チェックしてみてください。

宣伝はこのくらいにして、そろそろ本題に入ります。

ギアフリでは無線装備推奨らしいので、この機会に永らく放置していた初期アフ装備での特小無線の運用を考えました。

順番が前後しましたが、当然私は初期アフODA装備で参加予定です(笑)

私の手持ちのPRC-148はトライス様で特小&実コネクタ加工をしていただいているのですが、初期アフに合う特小加工済みのヘッドセットがありません。

上記写真のように実物RACALアーバンは持っているので、ショップに特小加工に出せば多分間に合うのですが、DIYでローコストで手軽なアイデアを思いついたので先にそちらを実践してみました。

初期アフODAはPRC-148の他に、分隊内通信用にソルジャーインターコムというシステムを運用しており、そのシステムの無線機がIC-F3Sでした。

キットにはIC-F3S専用ポーチも付属していたようです。

私も同型を持っていますが、メーカーや製造年は不明で果たしてキットの物なのかは分かりません。

まあぱっと見同じなのでよしとしています。

ちなみにコレにそっくりな見た目でIC-F33/44用の少し小ぶりなポーチもあるので要注意です。

このポーチだとIC-F3Sを入れるとバックルが閉まりません。

私は知らずにこっちを先に手に入れ、F3Sが入らなくて「専用ポーチなのに何故入らない!?」と、ハズキルーペのCMの渡辺謙ばりに絶叫しましたが、東北の心のアニキTJ1さんに教えていただき、無事F3Sサイズを手に入れ事なきを得ました。

F3Sは裸でBALCSに引っ掛けていたりする運用も多く目にしますが、ちゃんとこのポーチに入れて運用している例も見かけます。

ポーチに入れてしまえば、アンテナだけしか見えませんね。

なのでアンテナだけF3Sのものを出し、ポーチの中身は特小無線機を入れれば外観はF3S同様にできます。

アイデアは固まったので、後は工作あるのみです。

早速ダンボールとガムテープで切った貼ったし、予備のアンテナを使ってこんなモノを作ってみました。

私の持っている特小無線機はこれまた旧型のIC4008Wです。

詳しくは知りませんが、米海兵隊で同型(4008M)を運用していたようですね。

海兵隊装備だったら、「20ch」の印刷を消せばサバゲ用無線機そのままで実物装備となるわけですね。

うらやましい限りです。

4008WはF3Sに対してかなり小型なので、先ほどの「詰め物」と一緒にポーチに入れることでF3Sポーチイン時の外観に似せることができました。

ちなみに本物をポーチに収納した時はこのようになります。

ほぼ同じ外観にできました。

これでポーチの蓋を閉めている限りは、F3Sが入っているように見えますね。

次にヘッドセットです。

ヘッドセットはソルジャーインターコムキットにTELEXのスティンガーが入っていたようです。

三叉配線で特徴的な形状のヘッドセットです。

私も実物を持っていますが、断線していたものをとりあえず形だけ結線しただけのものなので、当然不動品です。

実用復旧化は不可能と判断しています。

そこで、得意の妄想発動です。

彼らグリーンベレー隊員はヒゲもロクに剃らずに、国から支給された品を勝手に切ったり縫ったり塗ったりしちゃう不良なわけですから、キット同梱のヘッドセットを使わないのもお茶の子さいさいでしょう(笑)

まあまじめな話、スティンガーはクセのある使い心地でしかも結構嵩張るので、毛嫌いした隊員はいただろうと思いました。

実際にODA隊員が着用しているミリフォトはほぼ見たことないレベルですしね。

そしてF3Sのコネクタは日本で出回っているICOM特小無線機と同じで、一般にも広く普及しているもののはずです。

したがって、「スティンガーがどうにも使いづらく、自前でICOM用のヘッドセットを調達した」という設定とすれば、市販のICOM用ヘッドセットで代用しても不自然ではないと考えました。

国内大手の通販サイト等で「っぽい」ヘッドセットを探してみようと思います。

最悪の場合、無線は原則聞けるだけでもギアフリでは用は足せそうなので、実用重視でなるべく目立たなくて聞きやすいイヤホンで行くのもありかなと思っています。

年末のバタバタソワソワからの正月ボケで、2月なんてあっという間に来てしまいますので、今の内から少しずつ装備構想を練っていこうと思います。

こうして目指す目標(イベントごと)があり、それに向けて装備を考えている時がなんか一番ワクワクしますよね(笑)

お読みいただきありがとうございました。

初期アフミリフォト考察④ ODA365スナイパーごちゃごちゃ装備

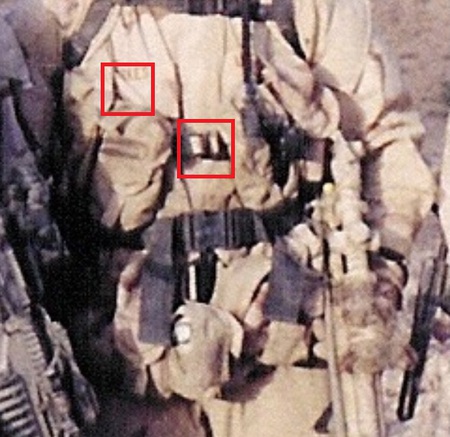

先日とある装備仲間の青年から「初期アフ相談」があり、トップ画のミリフォトの装備を分析しました。

せっかくなので考察を記録しておこうと思います。

前回に引き続き「初期アフミリフォト考察シリーズ」に数えようと思います。

相談の内容は「右から二番目の人の装備がごちゃごちゃ過ぎて何だかわかりません」というものでした。

その時は携帯の画面で見たのでザザッとしか答えられませんでしたので、改めて解像度の高い画像をPCでじっくり観察した結果を書いていこうと思います。

あるサイトによれば、ODA365の2003年の写真らしいです。

ドキュメンタリー番組「Profiles From The Front Line」ではODA361が登場しましたが、下1桁しか違いませんので中隊まで一緒ということですね(3rd SFG 第2大隊チャーリー中隊)。

番組中でODA361はアフガニスタン南東部のOrgun州に派遣されていたようですので、この写真のODA365も同地域にいた可能性が高いですね。

4人中2人がボルトアクション式のスナイパーライフル(M24?)を所持しているところから、スナイパーチームだとは思います。

皆さん大きめの荷物を背負っているようですので、数日間の任務なのでしょうかね?

スナイパーチームの任務は勉強不足で何も知りませんが、重要な施設周辺や幹線道路の監視や、敵の侵攻ルートに待ち伏せて狙撃とかするのかな?と想像しています。

送り迎えはヘリなんですかね?

スナイパーというと「山猫は眠らない」のように、「敵地奥深くに単独潜入して、重要人物を暗殺する仕事人」みたいなイメージがゲームや映画で植え込まれていますが、実際はどんな任務が多かったんでしょうか。

スナイパーは男子なら思春期に必ず一度は憧れる職業だと思いますが(笑)、本当の具体的な仕事内容ってどんななんでしょうね。

そんな感じでスナイパーに思いを馳せつつ、右から2番目の隊員を観察していきました。

ユニフォームはDCU上下、靴はおそらく官給デザートブーツで、ジャケットはポケットを腕に移動しているカスタムが施してありますね。

右胸にネームテープが見切れており、「・・・LES」のように見えます。

おそらく苗字だと思いますが、最後が「LES」のアメリカ人の名前がひとつも思いつきません(苦笑)

ヘッドギアはベースボールキャップですね。

まあここまでは楽勝ですね。

次にメインの羽織り物を分析しました。

ポーチがいくつか見えます。

フラップの形状から、3CのELCSのものだと判断しました。

下腹部に2つ付けているポーチはELCSの花形ポーチ「POUCH,M-4 AMMO(3MAG,30RD)W/FRAG&MULTI-PURPOSE GRENADE」ですね。

このポーチはRIGHTとLEFTがあります。

下写真で言うと上がRIGHT、下がLEFTです。

今回の隊員は右側にLETF、左側にRIGHTを付けていますね。

膨らみ方からして右側のMULTI-PURPOSE GRENADEポーチはグレネードでは無い物が入っていそうです。

ポーチの上にニョキッと黒い柄のような物が見えており、多分ポーチから飛び出ているのだと思います。

一体何なんでしょう?いつか答えを見かけた時に閃けるよう、心に留めておきたいと思います。

左側も結構潰れているっぽので、中身は定番のM18では無さそうですね。

胸部はM4ポーチを左右に2個ずつ付けていると思われます。

ELCSはそっくりな形で1MAG用と2MAG用がありますが、この写真からでは判別は出来ないと思います。

まあ1MAGは使い道の無い産廃だと思うので、全部2MAGだと推測します。

ポーチの位置、傾きと真ん中を繋いでいるバックルの位置、色からベストもELCSだと思われます。

ポーチの上に僅かにMOLLEパネルの輪郭が見える部分もELCSと符号しています。

次に、左胸に見える黒い線に注目しました。

最初アンテナだと思ったのですが、クネクネ具合からおそらく背中から延びてきているハイドレーションチューブだと思われます。

ちょうど左胸の右側のM4ポーチの手前に飲み口らしきものが見えますね。

この飲み口の周辺が非常にごちゃっとしているのですが、飲み口のすぐ左にも黒い物体が見えます。

これは、「M4ポーチのフラップにRACALアーバンのPTTを挟み、ヘッドセットはM4ポーチにねじ込んでいるけどちょっとはみ出てる」状態なのではないかと思いました。

RACALアーバンは下写真の物です。

ポーチもヘッドセットも持っているので、実際にねじ込めるか実験してみました。

そこまで無理なく入りました。

なので、写真の隊員もM4ポーチにヘッドセットを仕舞いこんでいたと考えても不思議ではありませんね。

さらに無線機の本体ですが、彼と彼の左隣の隊員の間に見える物体に注目しました。

PRC-148のブレードアンテナが垂れ下がっているのでしょう。

そして根元はこの隊員に向かって延びていますので、おそらくELCSのベルトの背面にTHALESのポーチあたりを付けて携帯しているのではないかと推測します。

そう考えると、腰背面から左の脇腹を通って左胸のPTTまでコードが延びている事になり、まあ自然な配線取り回しかなと思います。

バックパックの黒いストラップのせいで一見とても複雑に見えますが、実は鉄板のELCS装備だったということですね。

次にバックパックを観察しました。

腰は太いナイロンテープ(おそらく2インチくらい?)+真ん中にファステックスが見えます。

長さ調整部はファステックスからダランと垂れ下がっています。

胸は腰の半分くらいの細さですね。

これも左胸あたりにファステックスが付いています。

次に肩部に注目しました。

黒いナイロンテープの下に、タンカラーっぽいパッドが縫い付けられているようです。

これらのヒントから、3CのUM21のパトロールパックだと推測しました。

上記の特徴が一致することと、年代考証的に合致する装備である事が推測の根拠です。

考察してみた結果、この隊員はSPEAR盛り盛りの鉄板初期アフODA装備だったという事になりますね。

ちなみに3rd SFGは3CのSPEARを装備している所しか見た事がないので、カラー考察的にも矛盾はありません。

是非真似したいのですが、3CのELCSとUM21はどちらも現状初期アフグリーンベレー装備で手に入りづらさトップクラスだと思います。

めったに見かけませんし、出てきても超高額です(ウッドランド相場の軽く4,5倍はします)。

とはいえ初期アフODA装備を志す身としては、3C SPEARは避けては通れない道だと思いますので、いずれ挑みたいと思います。

いつもさらっと見過ごしていたミリフォトだったので、今回のようにじっくり観察するきっかけを与えてくれたので、相談してもらって逆に感謝しています。

これからも暇を見つけてこのような細かい所をフォーカスして観察、記録していこうと思います。

お読みいただきありがとうございました。

初期アフミリフォト考察③ Layne Morris氏

そろそろ初期アフミリフォト考察シリーズの新作を書こうと思います。

今回もある人物を中心として話を広げていこうと思います。

今のところ、「初期アフ人物列伝」とかの方がしっくりくるシリーズになってますね(笑)

今回は当ブログでも既に何度も登場していただいているLayne Morris氏です。

この方はWikipediaや各種TV番組でインタビューされている動画など、メディア露出が多い方です。

というのも、2002年7月27日にとある人物の攻撃で片目を負傷させられたのですが、その人物が色々な意味で特殊だった為です。

その人物というのがOmar Khadr氏というカナダ人です。

カナダ生まれですが、少年時代にアフガニスタン人でアルカイダ構成員だった父親にアフガニスタンに連れられ、爆弾造りをしていたそうです。

2002年7月27日、Omar Khadr氏が15歳の時にアメリカ軍と交戦し、その際に手榴弾でLayne Morris軍曹を負傷、Christopher J. Speer軍曹を殺害した容疑者として拘束され、その後グアンタナモ収容所に収監されました。

2015年に出所しましたが、収監中のOmar Khadr氏の扱いに人権侵害があったとカナダ政府が認め、2千万ドルを支払い和解となったようです。

ネットで調べているとMorris氏の痛々しい写真が何枚も出てきます。

参考URL:

https://en.wikipedia.org/wiki/Layne_Morris

http://www.v-shinpo.com/canadanews/3865-canadanews170706-4

重傷を負われたのに不謹慎ではありますが、負傷した日時がはっきりわかっていますので、ミリフォト考察上はこの方の負傷前の姿が映っている写真は全て2002年7月27日以前ということが特定できます。

氏の周辺知識はあとは上記リンクのwikipediaを見ていただくとして、ミリフォトを見ていきましょう。

まず、トップ画像にもしましたが、私の中では氏の一番有名な写真です。

一番右の方が氏です。

薄チョコTにWLのBALCSに56式弾帯、DCUパンツに黒ナイロン、M4はアイアンサイトとM203、PEQ2と見所満点ですね。

スリングはスイベルを用いず、フロントサイトに結び付けていますね。初期アフらしさを醸し出せるラフな演出にできると思います。

56式弾帯の手榴弾ポケットに入れているIC-F3Sの収納術が技アリですよね。

フラップの紐にさらに紐を結んで延長し、長いF3Sが入ってもボタンに引っ掛けられるようにしてあります。

F3Sを手に入れたら100%真似したくなるやつですね(笑)

装備構成というかシュマグの柄や巻き方までまんま一緒なので、おそらく上記写真と同じ時に撮られた写真と思われます。

上記写真で見えなかったホルスターが見えていますね。

タンカラーです。

解像度がよければもう少し特定が進むと思うのですが、いかんせんこの画質では色以外判断ができません。無念です。

ちなみに戦車は二次大戦物ならある程度知っているのですが、それ以降の知識は皆無なので、ソ連のTの何がしなのかな?くらいしか分かりません。

ちなみにこの方はwikipediaにも記載がありますが、19th SFGに所属していたようです。

集合写真もありました。

真ん中にいる、ナン的なものを右手で握り締めている方は、当ブログで何回も登場しているRandy Watt少佐ですね。

この方は19th SFGのどこかの中隊の中隊長を務めていたようです。

(おそらく第一大隊ブラボー中隊だと思われます)

Morris氏は右から二番目に写っていますね。

下記写真も興味深いです。

右がMorris氏です。

左に写っている白ヒゲの方は、おそらく前述の集合写真の一番右側の人と同じ人物ですね。

さらに言うと、初期アフドキュメンタリー番組「Profile From The Front Line」にも登場していたと思われます。

真ん中の人はこれまた同番組に出ていたMIKE大尉ですね。

なので、Morris氏もよく見ればこの番組に登場しているのかもしれませんね。

もし登場していれば、この番組が撮影されたのは2002年7月27日以前ということが確定しますね。

今度時間のある時に注意深く見返してみようと思います。

アーマーを着けず、Tシャツに56式弾帯のみという超軽装な写真もあります。

普通のサバゲーマー装備にも劣らない機動力を得られそうですね。

出撃前に機銃の取り付けをチェックしていたのでしょうか。

PMCでも多用されていたようですが、この手の車載機銃の射手は絶対やりたくないなといつも思います。

車が動いていないとただの的になる上、なまじ火力があるので真っ先に狙われそうですよね。

もちろんゲームと実戦は全然違うと思いますが、バトルフィールド等のネット対戦ゲームで固定銃座に着くと、まず長生きできませんもんね(笑)

あとは下写真で被っている帽子が気になります。

BYUってなんの略なんでしょうね?

ググると一発目に「ブリガムヤング大学」というのが出てきます。

この大学はユタ州にあり、Morris氏はユタ州の基地の19th SFGに所属していたようですが、流石にこの情報だけでは合点はいきませんね。

ちなみにこの写真は2002年7月21日に撮影されたようです。

負傷される直前ですね。

装備はほぼ分かりませんが、おそらくBALCSの上からODかWLのタクティカルベストを羽織っていると推測します

(ハイドレーションチューブを通しているDリングから想像しただけで根拠は弱いです)。

最後はなんともアーティスティックな氏の写真でしめようと思います。

この写真も解像度が悪く装備が確認できず、56式弾帯では無いというくらいしか分かりません。

おそらくTシャツの上からV1系譜のタクティカルベストを羽織っているのだと思われます。

こんな感じの写真が撮れるフィールドが近くにあればなといつも思います。

ちなみにMorris氏は1962年生まれのようなので、2002年当時は40歳ということになりますね。

「アラフォーで自然に出来る装備」という意味でも、19thや20thの州兵SFGの初期アフODA装備は良いですね。

同じく19th SFG の第5大隊に所属していたReglo Zapata Jr.氏は高卒で1974年に陸軍に入隊したようですので、2002年当時は45歳は超えていたと思われます。

対して3rd SFGに所属していたMike Duskin氏は2002年当時は32歳でした。

というわけで、30~50歳くらいで低コストで様になる装備をされたい方、初期アフODA装備はいかがでしょうか?(笑)

なぜか初期アフ装備は冬が旬とされている感じですし、やるなら今です!

私もまだ10年以上は自然に着れるので、じっくり熟成させていこうと思います。

お読みいただきありがとうございました。

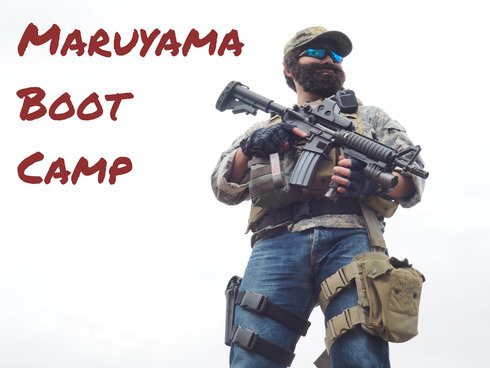

マルヤマブートキャンプ

先日、突発的に開催された「マルヤマブートキャンプ@どんぱち」に参加してきました。

人数は15名程度で、フィールドの規模的にはちょうど良い感じでした。

あと5人くらいは増えても窮屈せずにゲームできそうな感じでした。

参加者は何かとイベントでご一緒させていただいている方ばかりで楽しかったです。

安定のぽん太ブラザーズもいらっしゃいました。

ぽん太さんとノリスさんとはちょうど1年前の今日開催されたギアフェスで、偶然同じテーブルだったことがきっかけで交流が始まりました。

ギアフェス東北で始めましてだったくそ豚野郎さん含め、非常に気が合う方たちに知り合えて本当に良かったと思います。

ギアレボで偶然撮られていた2ショットですが、

今回ちゃんと撮らせていただきました。

現在はSNSで世界中色んな方と繋がれますが、こうして定期的に顔を合わせて一緒に遊べる機会があるのは大変ありがたい事です。

昨年までの10年間くらいは盟友Bucket Head氏をはじめ、数名の決まった友人と定例会に参加しかしていなかったので、この一年はまさに激変の年でした。

当ブログも三日坊主で終わることなく継続でき、私のミリタリー趣味の中核となったのも大きな進歩となりました。

また来年はどんな方向にいくか分かりませんが、既に人生の3分の2以上の期間ハマっている趣味なので、必要以上に肩に力を入れず、楽しくマイペースに勤しんでいきたいところです。

それでは次にフィールドの事を書いておこうと思います。

どんぱちは存在は知っていましたが、今回初めてお邪魔させていただきました。

四方を畑に囲まれた敷地に事務所とフィールド、セーフティの建物があります。

ちなみに今までそれなりの数のフィールドに行きましたが、一番入り口が難しかったかもしれません(笑)

他に建物がないので特定は比較的簡単にできるのですが、看板等が目の前に行っても車から見えず、「ここ、だよな???」と恐る恐る入場しました。

フィールドの建物は構造や立地からして元厩舎だったのかな?と思うような造りです。

フィールド写真を撮りそびれてしまったので、公式サイトから引用させていただいています。

極端な縦長の構造が特徴的です。

おおざっぱに5区画に分かれており、手前と奥からゲームスタート、中央エリアで撃ち合いが基本パターンとなりました。

というかこの日はここ以外で撃ち合いを一度も経験しませんでした(笑)

中央エリアは真ん中が2層構造になっており、両サイドは開けた通路になっています。

サイドは見通しが良い上、床には大きな音が鳴る砂利が敷き詰められていたので、動きが把握されやすく侵攻は不可能でした。

中央の1階部分も同様の砂利でしたので、必然的に中央2階部分が激戦区となりました。

久々の少人数戦で、しかも上手い方ばかりでしたので強烈な緊張感が味わえて非常に楽しかったです。

4ゲームしかしていませんが(笑)

みんなおしゃべりと撮影が好き過ぎて、基本セーフティでだべったりパチパチ写真を撮っていました。

コミュニケーション能力と装備知識を強化する為のブートキャンプだったようです(笑)

こういう雰囲気、嫌いじゃありません。むしろ好きです。

うまい表現が見つかりませんが、ユルゲ1や2を彷彿とさせる「自然発生的なユルさ」で非常に心地よかったです。

そんなマルヤマブートキャンプに、私は絶賛お気に入り中のサイラスをメインに据えたグリーンベレーモチーフ装備で参加しました。

元ネタはこの写真の、

この方です。

ネットで調べてみたところ、この方の左隣の方の情報が出てきました。

お名前はGregory Taranconさんといい、どうやら20th SFGに所属されていたようです。

なのでこの集合写真は20th SFGのものなのだと推測します。

参考URL:http://warriorsos.blogspot.com/2011/07/interview-with-us-special-forces.html

ちなみにこの方は2003年にアフガニスタンに派遣されていたようです。

OTVにRACKを着用していますね。

明確にグリーンベレーの隊員と分かる写真で初めてRACKの使用例を確認できました。

これは思わぬ初期アフ収穫です。

ということで、今まで保留にしていたRACK調達が決定しました(笑)

黒ファスRACKの旅が始まりそうです。

背景や装備の感じから、以前考察した「Taleban Patrol」で密着していた部隊の一員だったのかもしれませんね。

あの番組も20th SFGに密着していましたし。

写真の年代ですが、おそらく2006か7年あたりだと思います。

下記根拠です。

UCPが登場しているので2005年以降なのはまず確実だと思います。

アーマーはサイラスが多数でポーチはSFLCSらしきものが付いているので、2006年以降が濃厚だと思います。

銃を見てみると皆三角フロントが付いたM4、アクセサリもBLOCK1の物ばかりなので、BLOCK2が支給された2007,8年より前だと思います。

こうして両面から詰めた結果、2006 or 2007年あたりだと推測しました。

イメージソースにした方に話を戻します。

UCPにジーンズという井出達です。

何故ジーンズを履いているのか?妄想を描き立てられますね!

UCPパンツが破れてしまって支給待ちだったのか?お昼ごはんをこぼしてしまって着替えたのか?名前書かずに洗濯したら、誰が誰のか分からなくなってなくしちゃったのか?

「任務の性格上、ボトムスはカーゴポケットのないジーンズの方がよりタクティコーな動きが出来るので効果的だった(キリッ)」的なもっともらしい理由ではなく、上記のようなごく日常的な理由だったのではないかなと個人的には想像しています。

隊員達は現地で何ヶ月も日常生活をしていた訳で、諸事情からやむなくベストではない装備や状態で任務に当たっていた日も少なからずあったはずです。

「何でこんな非効率的な装備してるんだ??」と頭を抱える謎装備のミリフォトがたまに出てきたりしますが、きっと生活上の不具合や試行錯誤、マンネリで飽きたので気分を変えてみた等の「人間くさい理由」なんじゃないかなと最近思うようになりました。

戦争のプロではありますが、その前に私達と同じ人間な訳ですからね。

この方のUCP+ジーンズ+サイラス+脚装備という点をオマージュし、装備を組みました。

フィールドが閉所のインドアだったので、脇腹はすっきり、携行弾数はライフル少な目のピストル多目です。

右足はサファリの6004、左足はSOTECHのレッグパネルにSFLCS 200RD SAWポーチのフラップぶった切りベルトリンク用の蓋を付け、ダンプポーチ代わりにしています。

収納数は少ないですが、雰囲気を崩さないダンプポーチとして重宝します。

腕時計はG-SHOCKのDW-5900を着けました。

1992年に発売された、メジャーなDW-6900の兄貴分にあたる機種です。

ありがたい事に今年11月にリバイバル発売されましたので、早速手に入れました。

90年代初頭から2000年代中盤あたりまでなら自然な感じにマッチしそうですね。

メタル時計ならいざ知らず、プラスチックの時計は20年もしたら劣化してバンドが千切れたりする上、モノによっては変にプレミアがついたりします。

なので新品で安くオールド装備に合う時計が、どこでも簡単に手に入るようになったのは喜ばしいことです。

昨年はDW-5700がリバイバルされていますので、この調子でどんどんリバイバルして欲しいですね!

ちなみに今月のコンマガの2010年頃のグリーンベレー装備例では、モデルのfu9823さんがDW-5700を着用されていましたね。

王道のDW-6900ではなく、2010年当時でも既に絶版モデルだった機種を着けているところが色々想像が膨らみ、装備に深みが出ますよね。

インスタでフォローさせていただいていますが、めちゃめちゃかっこいい写真を高頻度でアップされるので、いつも大変楽しませていただいてます。

グローブは最近考察したメカニクスのオリジナルを調達しました。

以前の考察記事はこちらから「Mechanixグローブ年代考察」

2006年頃のモデルと思われる物をネットオークションで破格で発見したのですが、カラーはブルー、サイズはLでした。

安かったのでとりあえず買ってみて嵌めてみると、やはり指が長かったのでカットし、ブルーは映え過ぎるので家の倉庫にある適当な黒のスプレーでざざっと塗装してしまいました。

上記の文章の「ネットオークション」を「近所のホームセンター」に置き換えれば、実際の隊員の話っぽくなるかなと妄想設定しました(笑)

メカニクスオリジナルはやっぱり使い易くていいですね。

ちゃんとした旧型のブラックMサイズがますます欲しくなりました。

鉄砲はインドアらしくCQBRにM900のみというシンプル構成にしました。

光る弾を撃ちたかったので、ゲーム中はマルイのトレーサーを着けていました。

いずれリアルなサプレッサーのレプリカに仕込みたいところです。

Bucket Head氏は安定の3Cデルタでした。

直近、倉敷製のAWSチェストを入手したそうで、早速HPCと合わせて着ていました。

私はデルタに関しては門外漢ですが、もしやるならこのあたりの年代に憧れます。

また、彼がDIYした発光システムを用いて暗がりで文字通り目を光らせていました。

彼の考案した発光システムは非常に簡単、低コストで高い効果を発揮します。

電池とスイッチが付いて独立で発光するLEDユニットを、100均のソープボトルを切って内側にアルミホイルを貼ったものと合体しただけのシンプルな物です。

シンプルですが簡単操作で暗視ゴーグルへ合理的にビルトインでき、かなり洗練されたデザインです。

難しい工作をして凝ったシステムを構築するのはもちろん称賛に値しますが、このようにシンプルでスマートなアイデアを産み出すのも非常に素敵ですし、個人的にはこういう方が好みです。

この発光システムですが、夜メガネオーナーの皆さんの食い付きは半端なかったです。

私は暗視ゴーグルの類は持っていないのですが、購入したら絶対真似させてもらおうと思っています。

人数が少なかったので、撮影や団欒もゆったり皆でわいわい出来て非常に居心地のいい貸切でした。

今年の5月に行った貸切も人数的には同じような感じでしたが間逆の感想でしたので、同じ「ミリタリー、サバゲー趣味」でもここまで違う物かと対照的な印象を受けました。

レアなアイテムを入手したり納得のいく装備やガンを組んだり、ゲームで活躍するのも醍醐味ですが、何よりも波長の合う人達と楽しく遊べる環境こそがこの趣味を楽しむ為の最も大切な要素なのだと改めて思いました。

まだ半月以上残っていますが、2018年は家庭、仕事、趣味共に中々の飛躍を見せた年だったと思います。

来年もまた激動の年になっていきそうですが、楽しく過ごしていきたいと思います。

なんか締めみたいになってしまいましたが、今月あと2、3回はブログ更新すると思います(笑)

おまけ

行きの高速でローバーミニをはじめとする旧い車が何台も走っていたので少し調べてみると、袖ヶ浦で「SIDEWAY TROPHY」というレースイベントがあったようです。

ローバーミニは憧れの車ですので、良い目の保養になりました。

最後期型でも97年式なので、乗るなら早く乗らないとどんどん化石になってしまうのですが、実用を考えると現実的ではなく、おそらく此度の私の人生では一度も所有できる望みはなさそうです。

ひとつかすかな望みがあるとすれば、超高級レストア(というかリメイク?)の「ミニ・リマスタード」という車です。

オリジナルから引き継ぐ部分はリビルトされたエンジンとトランスミッション、車体番号だけの全とっかえ状態で、シャーシからボディから何から新規に作られており価格は1000万円超え、オーダーから届くまで何年も待たされる代物のようです(笑)

物理的にはもう何十年か普通に乗れる車になりそうですが、金銭的には遥か雲の上の存在ですね。

宝くじで3億円当たったら買おうと思います(いや、それでも買うか??)。

お読みいただきありがとうございました。

初期アフリストコンパス問題 解決編PART2

前回に引き続き、初期アフお宝コンパスについて書いていきます。

本題に入る前に、10月のギアレボでのカメラマンReiさんの写真が公開されましたね。

参加された皆様そうだと思いますが、「自分写ってるかな?」と、フォルダを開くときのドキドキワクワク感はたまらないですよね(笑)

ありがたい事に、何枚か私のピンショットも抜いていてくださいました。

毎度とてもかっこよく撮っていただいて感動しています。ありがとうございました!

嬉しかったので、本題とはほぼ関係ないですがトップ画像にさせていただきました。

一応、自作SILVAが着いている腕元が写っています。

ブログに貼るくらいの解像度なら結構ごまかし効いてますかね(笑)

本物を手に入れましたがBB弾被弾が怖いので、壊れてもいいSilva-ish君にはこれからも働いてもらおうと思っています。

それでは本題に入ります。

前回、ケース部品はまんまSUUNTOの流用の可能性がありそうだということを書きました。

「初期アフリストコンパス問題 解決編」

前回記事のコメントでリコさんから追加情報をいただきましたので、まずはその点を考察してみたいと思います。

リコさんのコメントより「ベルクロバンド仕様じゃない古いM9だけ「FINLAND」が入っていませんでした。(歪みはしっかり入っています)」とありました。

そこでFINLAND刻印を改めてよく観察してみました。

この刻印は凸なので、金型は凹です。

「FINLAND」を囲うようにうっすら線が見えますので、おそらく放電加工か何かで追加工して入れたのだと思います。

他の部分と違ってシボが無いのも追加工したと考えられる裏づけになります。

その他の特徴は同じようですので、同じ金型で生産途中でFINLAND刻印を入れたのだと思います。

ここから、M9の方がSILVAより先に作られていたという可能性が出てきます。

しかしそうなるとフロントの「Silva」刻印の削除の順序と辻褄があいません。。

「Silva」刻印は成形金型に凸で存在しており、SILVA生産終了に伴ってその部分を削除したはずだと考えるからです。

そこで「Silva」刻印をどアップで再度観察してみました。

写真だと分かりづらいですが、文字の周囲が盛り上がっています。

単純に離型の際に肉が引っ張られて変形しているだけかもしれませんが、熱式の刻印機やレーザ等で後からこの刻印を入れている可能性もあると考えました。

ちなみにどうでもいい事ですが、金の塗料の付き方からして色埋めの拭き取りは左から右にやっていますね。

作業者は左手で持って右手で左から右に拭き取っていたと思われるので、右利きだと思います。

左利きの作業者がやった個体は塗料の付き方が逆かもしれませんね。

気づいたので一応書きましたが、まじで死ぬほどどうでもいいですね(笑)

「Silva」刻印は成形後に後加工していると考えれば、FINLAND刻印の経緯と整合性が取れます。

となると、リコさんがおっしゃる通り同じ工場で同時に作られていたのかもしれませんね。

もしかしたら販売権利や特許関連、知名度等の問題で国によってはSILVAブランドじゃないと売れない(売ってはいけない)状況があったりしたのかもしれませんね。

いずれにせよ、FINLAND刻印無しのM9はバンドもベルクロでなく尾錠で取り付けという現行と異なる方式のようなので、私の持っているSILVAより古い個体なのは間違いなさそうですので、前回考えた推察を覆し、SILVAよりM9の方が古いか同時に発売されていた可能性が高そうだと考え直しました。

まだまだ未知の部分が多そうなので、真相の解明は先が長そうです。

もう2点ほど、外装部品で新たに気になった点を書いていきます。

ストラップを通すループですが、私の手持ちのSILVAとSUUNTO M9で形状が異なります。

そして興味深い事に、リコさんの記事に載っている写真を見てみると、リコさんの個体のループもこの2つと全く違う形をしています。

写真引用元:ナイロンが気になる年頃なんです

ネットで私が見つけた画像もリコさんの個体と同じ形です。

私のSILVAには「LHE 3/4」と刻印があります。

3/4はおそらく幅のサイズ(インチ?)だと思います。

LHEはメーカーかなと思いましたが、ヒントが無さ過ぎて特定は不可能でした。

私の個体は新品未開封でしたのでサードパーティ品等に付け替えてある可能性はゼロですし、リコさんの個体も製品画像で出回っているものと同じ形状なので、これまた純正の可能性が高いです。

もうひとつ、リコさんの個体との違いを発見しました。

リコさんの記事写真から、文字板の裏側の形状です。

透けている印刷から右側がSILVAだと分かりますね。

写真引用元:ナイロンが気になる年頃なんです

私の個体

リコさんの個体は裏側の真ん中ちょい横に出っ張りがありますが(赤丸部)、私の物にはありません。

ちなみに私の手持ちのSUUNTO M9には新旧仕様どちらも出っ張りがあります。

バンドがベルクロになる前の昔のやつはどうだったか?リコさん教えてください!(笑)

文字板はコンパス機能の心臓部のはずなので、重心位置等はかなり繊細だと思われます。

出っ張り以外にも細々違うので、色々と改修を重ねているのかもしれませんね。

最新の新型仕様で出っ張りがあるので、出っ張りのない個体の私のSILVAが最も古いのかもしれません。

金型上も製品に後から出っ張りをつけるのは楽ですが、削除するのは難しいですしね。

ループといい文字板といい同じSILVAコンパスでも形状が違うということは、SILVAコンパス内でも年代仕様があるのかもしれませんね。。

おそらくバンドは外注で作らせており、廃版や倒産、途中から内製に切り替えた等で仕様が変わったのではないかと想像しています。

とりあえず外装で新たに気になった部分は以上です。

また何かありましたら追記しようと思います。

それでは次に説明書の考察に進んでいきます。

未開封新品で入手できる機会なんて、この先何年、何十年待ってもまた出会える保証はありません。

ここで買っておかないと絶対に後悔すると思ったのは、外装確認は新品状態の方がより有益であるのに加え、この説明書が付属する点が大きかったです。

まだちゃんと読み込んでいませんが、説明書でまず気になったのはこのP/Nという番号と

販売元と思われる会社名です。

まず「P/N」の調査結果から書いていきます。

この手の略語はフルネームが何かを連想するところから始まりますよね。

私は最初「パテントナンバー」だと考えました。

パテント、つまり特許番号であればネットで各国のものが公開されているので、特許が発行された日からある程度年代が絞れると思ったからです。

しかし、この番号で米国の特許はヒットしませんでしたので、間違いでした。

もう少し調べてみると、この番号は各企業が自社製品に付けているプロダクトナンバーのようです。

ちゃんと調べてませんが、アメリカでは表記義務がある?っぽいです。

「じゃあこのP/Nのデータベースがどっかにあるだろ。それ見れば一発だ!」と思いネットを彷徨いましたが掠りもしませんでした...。

「番号」って基本何かを管理する為に付けるので、絶対すっごいヒントになりそうな予感なんですが、ひとまずここで挫折しました。

次に会社名を調べてみました。

こちらは色々周辺情報が出てきて面白かったです。

販売元はJohnson Worldwide Associatesという会社のようです(以下、JWAと記載)。

SILVAのwikipediaのページにこのJWAという会社ががっつり登場します。

アメリカでのSILVA製品の販売権を持っていたようです。

1996年にSILVAと商標で揉めたようですね。

結果としてはJWAが米国でのSILVA商標を獲得したようです。

JWAが負けていてくれれば年代特定ができたのに、惜しいです(笑)

ただ確定的ではないですが、JWAのアウトドア部門は1999年にJohnson Outdoorsという会社に引き継がれたようです。

なので、これが正しければJWAが販売している私の個体は1999年よりも前に販売されていたものだと考えられます。

ちなみにJWAですが、元々はS. C. Johnson & Sonという会社から1970年代に分社化した会社のようです。

ところで「エスシージョンソン」ってどこかで聞いた覚えがありませんか?

実は日本のTV CMで昔からばんばん流れている言葉でした。

無意識に耳に馴染んでいたんですね。CMの効果ってやっぱりすごいんですねきっと。

以前テレビで、エステーのCMの最後の「エステー」というたった4文字の音声を何百回も録り直して決めたという話を思い出しました。

どなたの家庭にも1つはあるだろう日用品のメーカーが、このお宝コンパス販売元の親だったんですね。

初期アフの事を調べていたのに、最終的に佐賀の芸人にたどり着くとは思いませんでした(笑)

下記、説明書の考察で参考にしたページのリンクです。

Johnson Outdoors

シルバ・スウェーデン

S. C. Johnson & Son

Johnson Worldwide Associates, Inc. History

SCジョンソン

まだまだ深堀りしたい内容はありますが、ここ一週間ちょいのミリ活動がほぼコンパスの考察しかやってなくてさすがに飽きてきたので(笑)、ここで一旦考察は終了とします。

未だ商品名すらちゃんと分からない(WRIST SIGHTING COMPASSでいいのかな?)謎多きコンパスですが、不鮮明な数枚のミリフォトから始まったと思うと、よくぞここまで解明できてきたなと感慨深く思います。

色々調べてより私の中での「お宝度」がUPしましたので、後生大事にしていきたいと思います。

大体週1,2回のペースで結構濃い目な記事を書いている自覚はあるのですが、それでも書きたい事がどんどん渋滞してきてしまっています(苦笑)

何とか年内にキリのいいところまでは書き終えたいと思います。

お読みいただきありがとうございました。