スポンサーサイト

初期アフミリフォト考察㉕ 官給シャツ重ね着コーディネート

今週末から10日間の旧正月休みですが、コロナ感染拡大により隣の市に移動するのもままならない状況ですので、せいぜい近所の山に登りに行ったりショッピングモールをぶらぶらするくらいで、ほぼ家の中で過ごす事になりそうです。

そこでいい機会ですので、前から気になっていたゴーストオブツシマを購入して一気に終わらせる事にしました。

鎌倉時代の元寇を舞台にしたアメリカ製のオープンワールドアクションアドベンチャーゲームです。

現在数時間プレイしていますが、ゲームとしてとても洗練されているというか、細部まで丁寧に作られていてテンポが良くプレイに没頭できる印象です。

特に感動したのは、死んでコンティニューした際やマップ上でファストトラベルを実行した際のロード時間の短さです。

「オープンワールドゲームは何かと長いロード時間がつきものだ」という先入観があったのは確かですが、それを差し引いてもびっくりするくらい短いロード時間でした。

どうしてこんなに短く出来るのかは知識が無いので分かりませんが、長いロード時間から解放されるとこんなにも気持ちが途切れず遊べるんだなと実感しました。

昔兄がネオジオCDを買い、兄弟でキングオブファイターズやサムスピを遊んでいましたが、1試合毎に1分以上のロード時間があり、お手玉をする猿の絵を延々見せつけられいまだに脳裏に焼き付いています(苦笑)

あとこのゲームが個人的に出ばなから刺さったのは、物語の導入が主人公の伯父がむさくるしい蒙古人のボスに攫われ城に閉じ込められ、それを救いに行くという硬派過ぎる展開だった事です。

蒙古のボス

囚われの伯父君

日本でよくあるゲームだったら、可憐な姫がイケメンなヴィランに攫われる展開にしそうな所ですよね。

まだ序盤なので分かりませんがヒロイン的な存在?のキャラも、伊集院光さんがラジオで「ヤングあき竹城」と評しており、思わず吹き出してしまいました。

日本のゲームやアニメによく出てくるようなザ・ヒロインとは異なる雰囲気ですよね。

実写の映画やドラマとは違い、CGは美形だろうがブサイクだろうが制作コストは同じだと思うので、どうせなら某ファイナルなファンタジーやファイヤーなエムブレムのように絶世の美男美女揃いにした方が見栄えしそうなものですが、そうしないのは確固たるデザイン思想があるんですかね。

それとも単に欧米人のアジア人に対する美意識の違いなんですかね?

無い物ねだりな感覚で、目が小さくて平たい顔であるほどエキゾチックな魅力がある的な?

個人的には何でもかんでも美男美女だらけだと感情移入しにくく苦手なので、こういうテイストの方が好みですが、そういうプレイヤーは少なくとも日本では少数派ではないかと思っています。

同じゲームCGでいうと、ミラーズエッジというパルクールFPSのアジア系女性の主人公の顔が日本では不評で、ファンがいじった画像がネットで話題になったのを覚えています。

左:実物 右:整形後

左:実物 右:整形後

もしかしたら世界全体で見たら、日本は童顔巨乳フェチだらけの変態ガラパゴス島なのかもしれないですね(苦笑)

ちなみにミラーズエッジは私の中でかなり上位に入る大好きなゲームです。

全編上画像のようなFPS視点なので、主人公の顔やおっぱいの大きさなんて気にした事ないですが(笑)

いつものように長過ぎる前置きはこの辺にして、そろそろ本題に入ります。

春~秋にちょうど良さそうな、ちょっと変化球な初期アフグリーンベレーの着こなしについて考察しておこうと思います。

トップ画像にもしましたが、黒いロンTと官給薄チョコ色Tシャツを重ね着しています。

この写真は2001年にアフガンで撮られた5th SFGの隊員のようです。

数年前から別の隊員の下の写真は認識していましたが、今回の発見で少なくとも2人は同様の着こなしをしていた事が分かりました。

ちなみに今回色々調査していたらこの方の別写真も数枚見つかりました。

ギアフェス東北ではこの着こなしをオマージュして装備を組みました。

この時はこのロンTが何者なのか見当ついていなかったので、適当なチャンピオンのロンTを着ていました。

どんな装備でもそうですが、使用例が1例なのと2例なのでは、個人的には装備の説得力というか汎用性が大きく変わる感覚があります。

例えば過去数回記事にしていますが、上ノーマル下RASのハンドガード構成のM4使用例ですが、このセットアップをしているのは今のところ1人しかいなかったのではと推測しています。

写真は数枚確認しており、顔は全て塗り潰されていて確認できていませんが、各種装備の特徴を鑑みるに全て同一人物だと考えています。

この件の詳細について気になる方は過去記事ご覧いただければと思います。

「初期アフミリフォト考察㉓ 激シブセットアップM4追加確認+α」

なので、もし装備合わせをした時に何人もこのM4セットアップだとなんか違和感がありますよね。

1例しかないアイテムは装備に独特の深みや味を加える事ができる反面、他の装備との組み合わせに気を付けたり、使いどころが難しいという面があるかもしれないですね。

対して逆BALCS(BALCSを前後逆に着る行為)は非常に特徴的な着こなしですが、複数名複数部隊での使用例が確認できているので、ぞろっと逆BALCS装備の人が並んでも違和感なく画になりますね。

私はそんな感覚を持っているので、今回2例目の長袖+半袖コーディネートが確認できた事は大きな収穫でした。

しかも下に着ている黒いロンTの特定ヒントも含まれていました。

写真の隊員の袖口に注目しました。

切れ目が入っていますね。

これはおそらく親指を通すサムホールです。

よく見るともう一人の隊員の袖にもありますね。

無論民生品を持ち込んだ可能性もあり、その場合は特定はお手上げですが、今回は官給品の可能性に絞って考察してみました。

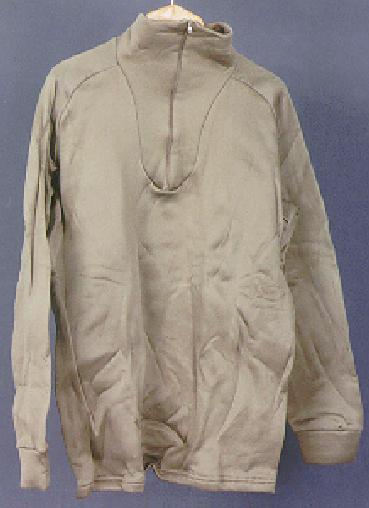

このような肌着といえば真っ先に思いつくのがECWCSですね。

ECWCS:https://military-history.fandom.com/wiki/Extended_Cold_Weather_Clothing_System

初期アフグリーンベレーでECWCSと思われるフリースを着用している例は結構ありますので、ECWCSがフルセット支給されていた可能性は高いと思います。

初期アフ時期であればECWCSはGEN1+αの時期のようです。

GEN2はGEN1の一部置き換え、補完のような形で、1995年頃から各アイテムが追加されていったようです。

フリースは1999年にNSN登録されています。

今回ECWCSを改めて調べて知ったのですが、GEN1とGEN2には上記隊員が着ているヒートテックのような形状のシャツは存在せず、下写真の物がLAYER1でした。

このシャツも初期アフグリーンベレーがよく着ていますね。

余談ですが重ね着で面白いところでは、DCUの下にM65ライナーを着ているっぽい例もあります。

真冬のサバゲで真似したいですね。

ヒートテックっぽいシャツとタイツが出てくるのはGEN3からのようです。

知らずに暫くこの形状のシャツ&タイツのGEN1、2を探してネットの海を彷徨っていました(苦笑)

あとこれも今回初めて認識しましたが、GEN1、2はLAYER表記で、LEVEL表記になったのはGEN3からっぽいですね。

ECWCSはGEN1からずっとLEVEL表記だと思っていました。

初期アフ特殊部隊にはECWCSの他に、LEPという防寒重ね着システムも支給されていました。

LEP:https://ciehub.info/clothing/CW/LEP.html

こちらのLAYER1はご覧のようなヒートテック的なシャツ&タイツになります。

サムホールもばっちりあります。

私は3年程前に格安で手に入れました。

今でもたまに安く出ているのを見かけたり、新品もそれなりの頻度で見かけましたのでまだまだ市場在庫はあると思われます。

LEP LAYER1とECWCS GEN3 LEVEL1は袖口を見ると違いが分かります。

LEP

ECWCS

ECWCS GEN3 LEVEL1は2007年のNSN登録のようですので、初期アフ時の支給品であれば自動的にLEP一択で判断していいのではないかと思います。

各隊員が写真で着ている生地のテカリ具合や袖のたるみ具合、捲った時の腕への食い込み具合もLEPのそれと同じように見えますので、民生品ではなくLEP LAYER1だというのが現状の私の見立てです。

ちなみにこのシャツ、速乾とは謳ってますが現代の高機能アンダーウェアを着慣れた我々にとっては満足できる代物ではありません(苦笑)

汗をかくとべチャッと肌に貼りつき中々乾きません(無論コットンに比べればサラッとしていて乾きは早いですが)。

サバゲを快適に遊ぶには少し物足りない着心地ですが、今回のようにTシャツと重ね着したりDCUやフリースの襟元や袖元からちらりと覗かせる事で、より深みのある初期アフ装備を演出できる良アイテムだと思います。

お読みいただきありがとうございました。

初期アフバックパック UM21 PART2

日本の皆様は正月ボケを引きずっている頃かと思いますが、こちらは旧正月休み前の年末でソワソワしている真っ最中です。

例年であれば2週間ほど長期休暇を取って日本に帰って、とても有意義な休みを過ごせるのですが、今年は勿論こちらに缶詰です。

日本でもニュースになっていますが、中国でも各地でオミクロン株が猛威を振るい始めており、市、鎮単位でロックダウンが相次いでいます。

ロックダウンまでいかなくとも、市を超えるのにPCR検査や14日間隔離が必要になる場所も多く、国全体として春節の民族大移動を抑制する動きを取っているようです(昨年も同じでしたが)。

私が赴任している会社の現地社員達の多くも、まだ田舎に帰省するかどうか決めあぐねている様子です。

せいぜい市内しか移動できない状態での10日間の休み、何をしようか悩み中です。

多分毎日映画見てゲームして、テレビ見ながら酒飲んでガンプラ作ってを繰り返して終わりだと思いますが(笑)

前回記事から少し間が空いてしまいましたが、先日入手した初期アフバックパックUM21の事を書いていこうと思います。

前回はたらたら書いていたら長くなり、周辺情報だけで終了しました(苦笑)

「初期アフバックパック UM21 PART1」

ようやく本体詳細について書いていきます。

メインパックは現在日本の実家に梱包状態で待機中なので、日本に帰れた際に書こうと思います。

今回はパトロールパックとブットパックについて書いておきます。

まずはパトロールパックです。

容量は32リットルのようで、所謂デイパックの類に入るサイズ感です。

ただ、後述しますが構造的に同じ容量の他のバックパックより入る荷物が限られ、無線機やノートPCを運ぶ事に最適化されている印象があります。

たまに「ラジオキャリア」と呼ばれていたりもします。

どこかの掲示板かブログで読んだ記憶では、輸送機からのパラシュート降下の際に背負えるような設計なのだとか。

確かに容量の割には超いかつい肩腰ストラップ、異様な数のストラップが装備されているように感じますので、パラシュート降下のような特殊な環境でも問題なく背負え、中身に異常を来たさないような設計なのかもしれません。

逆に言えば普段の街使いや軽い登山等では全く必要のない性能が含まれている、非常に特殊なバックパックと言えそうです。

ちなみにファステックスは02年製でした。

内側のラベルの数字を見てみると「0204」とあります。

この数字ですが一説では前2桁が西暦下2桁、後ろ2桁が月を表しているそうです。

それでいくとこの個体は02年4月製造となりますね。

ファステックスの製造年との辻褄は合っています。

上記の説の見方で明らかにおかしい数字構成(0013)は見たことが無いので、今のところ私の中ではこの説を覆す情報はありません。

ちなみにメインパック、ブットパックにも同様のタグがあります。

もし西暦+月で矛盾する表記を見つけられた際は、ご一報いただけると嬉しいです。

コンプレッション兼座布団シートが外見上最大の特徴ですね。

私が手に入れた個体はこのシートのMOLLEが一部切断され、更に裏側は塗装?されていました。

このシートは取り外し可能なので、いつか損傷の無いシートを手に入れられたら交換しようと思います。

メインパックと共用ならありがたいのですが。

個人的には外した状態の方がカッコイイと思います。

このシートと本体は5個のファステックス付きストラップによって留められます。

ファステックスを解除しないと本体のファスナーが開けられないので、中身にアクセスする為にはまずファステックスを全て外してシートを外さないといけません。

更にシートと本体の間に何か荷物を挟んでいたらパックを開けて中身を取り出すのは一苦労です。

行軍しながらちょっと中身を、という動作には全く以て向いていません。

シートを装着していない使用例も度々見かけますので、使いづらいと思った隊員も多かったのかもしれませんね。

SEALsのようですが、この隊員はシートを外し、固定するストラップも切り取ってしまっています。

シート使う気完全にゼロということですね(笑)

次に中身を開いてみます。

前後2室に分かれており、後ろ側はポケットとゴムバンドが縫い付けられ、上部にフックがあります。

内側のウレタンコートは臭い、ベタつき等なく状態の良い個体でした。

ちなみに各ストラップをまとめる為のゴムバンドも全数残っており、ちゃんと伸縮性があります。

この手のゴムバンドは無くなっていたりダルダルに伸びきっている事が多いイメージなので、かなりテンション上がりました。

シートが一部切れていたり汚れていたので正直期待していなかったのですが、現物確認したら全体的にかなり綺麗で嬉しい誤算でした。

UM21は生産期間が短く、おそらく最後期の物でも2004年製だと思われます。

どの個体も製造から20年前後経っており、使用、保管状態によってコンディションが大きく違うので入手検討の際には注意が必要だと思います。

前側の部屋には防水素材の仕切りが付いたポケットがあります。

硬めの緩衝材が入っており、外からの衝撃から中身を保護するような構造です。

ちょうど当時のノートPCがすっぽり入るような大きさです。

PRC-148も入ります。

上部にはアンテナ(ないしハイドレーションホース)を出す為のホールも備えられています。

ちなみにこのホールにペットボトルで水をぶっかけてみましたが、中に浸水はしませんでした。

流石に潜水したらダメだと思いますが、ある程度の降水量なら問題なさそうですね。

ただ実際にノートPCやタブレットを入れて使う際は、上からダクトテープを貼った方が無難そうですね。

ホールが映っているわけではないので推測になりますが、おそらく下記はパトロールパックの中にPRC-148が入っており、アンテナとH-250ハンドセットの配線をホールから出していると思われます。

ポケットの更に内側にも薄いものが収納できます。

天面ホールは2つあるので、1ポケットに無線機、もう1ポケットにハイドレーションを入れ、アンテナとPTT配線、ホースをそれぞれのホールから出すという運用想定なのかもですね。

万が一ハイドレーションから水漏れしても、防水仕切りのおかげでパックの中で電子機器が濡れるのを防げます。

反対側にはファステックス式のストラップで内容物がばたつかないよう固定できるようになっています。

この辺りも降下等の激しい行動下での使用を考慮したものなのでしょうか。

このポケットは取り外し可能ですが、脱着部が奥まっていて分かりづらいのでよく「外せない」と言及されている情報を見かけます。

本当に外せない仕様もあったのかも?しれないですが。

2室ともマチが少なく、容量の割に物が入りません。

PRC-148と予備バッテリー等の備品、ハイドレーション、糧食、携帯工具、予備弾薬を詰めたら一杯になりそうです。

日帰り程度の任務であれば十分だったのでしょうか。

中身を詰めて長距離歩いた訳では無いので何とも言えませんが、背負い心地は悪くなくしっかり体に密着保持できるので、徒歩で行動する際キャメルバック等では容量が足りない場合に使われていたのかな?と思いました。

薄さも相まって不意の戦闘になってもひどく邪魔にはならなさそうではあります。

ウエストストラップは取り外し可能です。

ELCSの上から背負う場合はベルトと干渉するので、外せるようになっているのでしょう。

初見では外せない物だと思ってました。

ネットで「取り外し可能」という情報を見て、よく観察したら外せる箇所に気づきましたが、SPEAR特有の死ぬ程硬いMOLLEストラップで、取り外す時に指が千切れるかと思いました。

たまに放出品を扱うファッション店のHP等でこのパックを紹介していて「腰ストラップは着脱不可」と書いてあったりしますが、あまり軍装品に詳しくない人が見たらそう思うのも無理もないと思います。

ネットにUM21の説明書が転がっていたので読みましたが、上記のポケットや腰ストラップの脱着方法の説明は書いてないようです。

斜め読みなのでもしかしたらサラッと書いてあるのを見逃したかもですが、少なくとも写真やイラスト付きでの説明はありませんでした。

まともな説明書も無く複雑な構造なので、まだ他にも私が知らない機能が沢山あるかもしれません。

SPEARフリースにBALCSとELCSを着込んだ状態でも問題無く背負えるようにする為か、各種ストラップは異常に長めです。

この辺り、いかにも軍用な感じで嫌いじゃないです。

正直バックパックとしての汎用性は低いとは思いますが、実際にアフガニスタンで行動していた特殊部隊が背負っていたので、一定の使い出はあったのではないかなと思います。

座布団と腰ベルトを外せば、3Cと黒ストラップという軍装品としてはスタイリッシュな柄構成も相まって普段使いでも何とかなりそうですね。

防水緩衝ポケットはPCやタブレットを持ち歩く際には安心感があります。

キャンプでの電子機器運搬や夏フェスのお供なんかに最適かもしれないですね。

知っている人が見たら「おっ!」となる事請け合いでしょうし、日本に持ち帰ったらたまに背負って出かけようかなと思います。

背面にMOLLEがあるので、小ポーチを付けたりパッチベースを付けて好きなパッチを貼るのもいいかもですね。

では、次にブットパックを見ていきます。

これはGREGORYのラベルが貼ってある個体をよく見かけますよね。

外側ラベル付きは民間流通品らしいので、軍用装備をされる際は使わない方が無難だと思います。

体に当たる側には硬い板が内蔵されていて、何を入れても体には常に面でフィットするようになっています。

外側のストラップを絞れば圧縮して中身がバタつくのを防げます。

中身は特に仕切り等なく、一部屋です。

外側にも小さいポケットがあります。

IRパッチを貼り付けられるベルクロがあるのも、これまたいかにも軍用ですね。

正直そこまで特別な感じはなく、所謂官給ブットパックと同等の使い勝手だと思います。

唯一特徴的なのは収納式のウエストベルトで、これを使えば単体でも使用可能なのですが、単体使いの使用例を見たことがありません。

というかこのブットパック自体使用例が少ない印象です。

直ぐに思いつくのは下記2画像くらいです。

これはよく見かける写真だと思いますが、後方にパトロールパックが置いてあり、その背面MOLLEにブットパックが取り付けられています。

もう1枚は下記です。

ELCSの背面パネルに着けて使用しているようです。

他にもちょこちょこバックパックの背面にくっついているとは思いますが、意識して見ていなかったので記憶がありません。

今度注目しながらまた数百枚の初期アフ写真を順々にチェックしていこうと思います。

何十回もじっくり見た写真でも、意識する内容によってまた新たな発見があるのがミリフォトの楽しいところですよね。

ウッドランド、3C共に民官品両者結構な頻度で国内オークションサイトで見かけますが、相場のお金を出してまで手に入れるのは余程初期アフに傾倒していないと満足感は得られないと思います。

使用例や使い勝手を鑑みると、初期アフ装備としての調達優先順位はかなり低いと思います。

私が手に入れた個体のファステックスは99年製でした。

内側のラベルは0003=2000年3月と思われます。

この個体はパトロールパックと違い、梱包を開けた途端特有のウレタン加水分解臭が鼻をつきました。

多少ベタツキもあります。

旧正月休みに「重曹ぬるま湯漬けの刑」に処したいと思います。

関連過去記事:「劣化した防水コートの除去」

メインパックと全部並べて眺められる日が待ち遠しいです。

3C SPEARは既にBALCSは持っていますので、あとはELCSを入手すれば「初期アフ三種の神器(3C)」コンプリートとなります。

正統派の2001年5th装備には不可欠ですので、初期アフファンとしては避けては通れぬアイテムですね。

焦らずじっくり入手のチャンスを待とうと思います。

お読みいただきありがとうございました。

初期アフミリフォト考察㉔ SPEAR混色使用と逆BALCS

あけましておめでとうございます。

当ブログは2017年5月から始めたので、もう5回目の新年を迎えたという事になりますね。

今年は色々と生活が激変する予定ですが、変わらず更新は続けていく所存ですので、どうぞ今年もよろしくお願いします。

では、新年一発目からニッチな考察をしていきたいと思います。

久々にこのシリーズを更新します。

個人的には今後の装備考察の幅が結構変わる発見がありましたので、記事として記録しておきます。

ちょうど前回の記事にも書きましたが、初期アフグリーンベレーで3CとウッドランドのSPEAR混色使用例は確証が持てるレベルで確認した事が無く、1色使いが原則だと考えていましたが、それを覆す1枚と出会いました。

撮影は2001年12月のカンダハルのようです。

時期的に5th SFGの隊員だと思います。

カンダハルに侵攻したのはODA574とODA583という認識で、11月に574はブラックホークで空からカンダハルの北側に侵入、583はパキスタンから陸路でカンダハルの南側から侵入したようです。

車の荷台で後ろを向いている隊員に注目しました。

ウッドランドのボディーアーマーに3CのELCSを装備しているようです。

ELCSはかなり特徴的な形状なので判別しやすいですね。

ボディーアーマーは背面のPALSテープの配置からBALCSだと考えました。

BALCSは全サイズ共通で6段のテープで写真も同様、後は肩周り腰周りの形状が判断の根拠です。

ちなみに同時期にSFGでよく運用されていたウッドランド柄のボディーアーマーにOTVもありますが、OTVは背面デザインが全く異なります。

というわけで、写真が3CのELCSとウッドランドのBALCSの組み合わせだという事はほぼ確定的でしょう。

混色使用例は一応2001年のたしか11月か12月だかに撮られたと思われるもので、ウッドランドと3CのSPEAR装備が地面に置かれている写真はどこかで見たことがありましたが、装備単体で地面にアップで映っていた写真なので信憑性が低く(エアソフターやコレクターでも簡単に再現できる構図の為)、私の中では依然として懐疑的でした。

今回の写真は出処も信憑性が高く、生半可なエアソフターでは再現が難しい構図で確認できたので、私の中で初期アフグリーンベレーのSPEAR混色使いは確信に変わりました。

この写真はODA574なのか583なのか、或いは他の増援部隊の可能性もありますが、ブラックホークから降り立ったODA574は徒歩での行軍だったと考えます。

陸路から入った583も主要幹線道路から堂々と車両で入った訳ではなく、悪路を軽装備でこっそり入ったと考えます。

従ってどちらのODAも現地勢力と接触するまでは満足な移動手段がない状態で行動する必要があったはずなので、重い防弾衣は装備していなかったと想像しています。

現地勢力の懐柔、連携及び空爆誘導が主要任務のはずだったので、その目的を考えても防弾衣の優先度は低かったのではと思います。

なので、12月にカンダハル空港を占領し輸送機による補給が行えるようになってこのBALCSを手に入れたのではと考えました。

3Cが全員分間に合わなかったのか?敢えてウッドランドを申請したのか?等、この隊員が何故ウッドランドBALCSなのかは想像が及びませんが、手前の隊員に目を移すと3Cのボディーアーマーを着用しています。

BALCSかなと思ったのですが、ポーチが縦向きに着いていますし、首回りも何かBALCSっぽくないです。

よく見るとこれはBALCSを前後逆に着用する秘技「逆BALCS」ではないでしょうか。

過去当ブログでは逆BALCS伝説をいくつか紹介してきました。

「逆BALCS伝説」

「初期イラク?ミリフォト考察 逆BALCS伝説再来」

今回の写真を逆BALCSと判断した根拠は下記です。

肩パットの根本の形状

確実にBALCSと分かっている個体の写真と比較すると同じ形状に見えます。

PALS最上段の高さ

カラビナが引っかかっているのが最上段ですね。

背中ではありますが、私の所有個体でプレートを入れて着用している写真と比較してみます。

肩パットとの位置関係が一致しています。

脇腹の接続部

BALCSは脇腹で背面パネルの上に前面パネルを重ねてベルクロ+ファステックスで接続します。

前後正しく着ている場合は下写真のようになります。

今回の写真では背中側のパネルが上に来ていますね。

よく見ると背面パネル側に付いているファステックスオスが垂れ下がっているのも確認できます。

一旦前面パネルに挟み込まれ、余りが内側から下に垂れ下がっているように見えます。

上記3点から、逆BALCSだと判断しました。

以前確認した初期アフ逆BALCS隊員は20th SFGという認識で、今回は5thの可能性が高いので、複数の初期アフSFGで逆BALCS運用されていた可能性が濃厚になりました。

装備を前後逆に着るなんて冗談みたいな話ですが、当時支給された部隊の間では結構ポピュラーだったのかもしれないですね。

こうしてみるとかなり自然に着こなしている感がありますね。

ELCS M4マガジンポーチ×3、コンパスポーチ、3連ピストルマガジンポーチはタグが見えるのでおそらくBHIの物だと思います。

空きスペースにライトとカラビナを引っ掛けていて、サバゲでも実用&映える構成で真似したくなりますね。

PTTやヘッドセットが見えないので、無線機は装備していないかもしれません。

背面に装備している可能性はありますが、全員が全員無線機を装備していた訳ではないのかもしれませんね。

ちなみにDCUの襟が見えないのですが、BALCSの下に潜り込ませているっぽいです。

肩パットから少しはみ出ていますね。

襟を出した方がBALCSと首が擦れなくて良さそうなものですが、何か理由があるんでしょうか。

それとも特に襟を気にせずBALCS被ったらこうなっただけでしょうかね。

こういう時に実際に着てみて検証したいのですが、今は手元になく口惜しいです。

下写真は同じ時に撮られたと思われるものです。

左の隊員はおそらく上の写真で背中を向けていた隊員と同一人物だと思います。

確実にウッドランドBALCSですね。

見えにくいですがELCSも装備しているように見えます。

少なくとも右腰に見えるポーチは3C ELCSのマガジンポーチでしょう。

右の方に立っている隊員もなんと逆BALCSと思われます。

3C、肩パットの形状、お腹前に見える裾のカット形状からBALCSだと判断しました。

横PALSのRBA(所謂レンジャーBALCS)を普通に着ているだけかもしれないと思いましたが、RBAの3Cは見た記憶がないので逆BALCSだと判断しました。

ELCSの3マグポーチ×2に、胸に着けているのはLC2のメディカルポーチでしょうか?

かなりシブい&サバゲ実用性が高そうな装備ですね。

ポーチ配列とヘッドギアが明らかに異なるので、最初の逆BALCS隊員とは別人物だと思います。

1日で2例も逆BALCSを発見できるとは思いもしませんでした。

同時期の沖縄やフィリピン、アフリカに駐在していたSFGで逆BALCS使用例が見つかれば、逆BALCSはワールドワイドだったという事が証明されますね(笑)

新年早々、初期アフODA装備レパートリーがぐっと拡がる中々の収穫でした。

お読みいただきありがとうございました。

当ブログは2017年5月から始めたので、もう5回目の新年を迎えたという事になりますね。

今年は色々と生活が激変する予定ですが、変わらず更新は続けていく所存ですので、どうぞ今年もよろしくお願いします。

では、新年一発目からニッチな考察をしていきたいと思います。

久々にこのシリーズを更新します。

個人的には今後の装備考察の幅が結構変わる発見がありましたので、記事として記録しておきます。

ちょうど前回の記事にも書きましたが、初期アフグリーンベレーで3CとウッドランドのSPEAR混色使用例は確証が持てるレベルで確認した事が無く、1色使いが原則だと考えていましたが、それを覆す1枚と出会いました。

撮影は2001年12月のカンダハルのようです。

時期的に5th SFGの隊員だと思います。

カンダハルに侵攻したのはODA574とODA583という認識で、11月に574はブラックホークで空からカンダハルの北側に侵入、583はパキスタンから陸路でカンダハルの南側から侵入したようです。

車の荷台で後ろを向いている隊員に注目しました。

ウッドランドのボディーアーマーに3CのELCSを装備しているようです。

ELCSはかなり特徴的な形状なので判別しやすいですね。

ボディーアーマーは背面のPALSテープの配置からBALCSだと考えました。

BALCSは全サイズ共通で6段のテープで写真も同様、後は肩周り腰周りの形状が判断の根拠です。

ちなみに同時期にSFGでよく運用されていたウッドランド柄のボディーアーマーにOTVもありますが、OTVは背面デザインが全く異なります。

というわけで、写真が3CのELCSとウッドランドのBALCSの組み合わせだという事はほぼ確定的でしょう。

混色使用例は一応2001年のたしか11月か12月だかに撮られたと思われるもので、ウッドランドと3CのSPEAR装備が地面に置かれている写真はどこかで見たことがありましたが、装備単体で地面にアップで映っていた写真なので信憑性が低く(エアソフターやコレクターでも簡単に再現できる構図の為)、私の中では依然として懐疑的でした。

今回の写真は出処も信憑性が高く、生半可なエアソフターでは再現が難しい構図で確認できたので、私の中で初期アフグリーンベレーのSPEAR混色使いは確信に変わりました。

この写真はODA574なのか583なのか、或いは他の増援部隊の可能性もありますが、ブラックホークから降り立ったODA574は徒歩での行軍だったと考えます。

陸路から入った583も主要幹線道路から堂々と車両で入った訳ではなく、悪路を軽装備でこっそり入ったと考えます。

従ってどちらのODAも現地勢力と接触するまでは満足な移動手段がない状態で行動する必要があったはずなので、重い防弾衣は装備していなかったと想像しています。

現地勢力の懐柔、連携及び空爆誘導が主要任務のはずだったので、その目的を考えても防弾衣の優先度は低かったのではと思います。

なので、12月にカンダハル空港を占領し輸送機による補給が行えるようになってこのBALCSを手に入れたのではと考えました。

3Cが全員分間に合わなかったのか?敢えてウッドランドを申請したのか?等、この隊員が何故ウッドランドBALCSなのかは想像が及びませんが、手前の隊員に目を移すと3Cのボディーアーマーを着用しています。

BALCSかなと思ったのですが、ポーチが縦向きに着いていますし、首回りも何かBALCSっぽくないです。

よく見るとこれはBALCSを前後逆に着用する秘技「逆BALCS」ではないでしょうか。

過去当ブログでは逆BALCS伝説をいくつか紹介してきました。

「逆BALCS伝説」

「初期イラク?ミリフォト考察 逆BALCS伝説再来」

今回の写真を逆BALCSと判断した根拠は下記です。

肩パットの根本の形状

確実にBALCSと分かっている個体の写真と比較すると同じ形状に見えます。

PALS最上段の高さ

カラビナが引っかかっているのが最上段ですね。

背中ではありますが、私の所有個体でプレートを入れて着用している写真と比較してみます。

肩パットとの位置関係が一致しています。

脇腹の接続部

BALCSは脇腹で背面パネルの上に前面パネルを重ねてベルクロ+ファステックスで接続します。

前後正しく着ている場合は下写真のようになります。

今回の写真では背中側のパネルが上に来ていますね。

よく見ると背面パネル側に付いているファステックスオスが垂れ下がっているのも確認できます。

一旦前面パネルに挟み込まれ、余りが内側から下に垂れ下がっているように見えます。

上記3点から、逆BALCSだと判断しました。

以前確認した初期アフ逆BALCS隊員は20th SFGという認識で、今回は5thの可能性が高いので、複数の初期アフSFGで逆BALCS運用されていた可能性が濃厚になりました。

装備を前後逆に着るなんて冗談みたいな話ですが、当時支給された部隊の間では結構ポピュラーだったのかもしれないですね。

こうしてみるとかなり自然に着こなしている感がありますね。

ELCS M4マガジンポーチ×3、コンパスポーチ、3連ピストルマガジンポーチはタグが見えるのでおそらくBHIの物だと思います。

空きスペースにライトとカラビナを引っ掛けていて、サバゲでも実用&映える構成で真似したくなりますね。

PTTやヘッドセットが見えないので、無線機は装備していないかもしれません。

背面に装備している可能性はありますが、全員が全員無線機を装備していた訳ではないのかもしれませんね。

ちなみにDCUの襟が見えないのですが、BALCSの下に潜り込ませているっぽいです。

肩パットから少しはみ出ていますね。

襟を出した方がBALCSと首が擦れなくて良さそうなものですが、何か理由があるんでしょうか。

それとも特に襟を気にせずBALCS被ったらこうなっただけでしょうかね。

こういう時に実際に着てみて検証したいのですが、今は手元になく口惜しいです。

下写真は同じ時に撮られたと思われるものです。

左の隊員はおそらく上の写真で背中を向けていた隊員と同一人物だと思います。

確実にウッドランドBALCSですね。

見えにくいですがELCSも装備しているように見えます。

少なくとも右腰に見えるポーチは3C ELCSのマガジンポーチでしょう。

右の方に立っている隊員もなんと逆BALCSと思われます。

3C、肩パットの形状、お腹前に見える裾のカット形状からBALCSだと判断しました。

横PALSのRBA(所謂レンジャーBALCS)を普通に着ているだけかもしれないと思いましたが、RBAの3Cは見た記憶がないので逆BALCSだと判断しました。

ELCSの3マグポーチ×2に、胸に着けているのはLC2のメディカルポーチでしょうか?

かなりシブい&サバゲ実用性が高そうな装備ですね。

ポーチ配列とヘッドギアが明らかに異なるので、最初の逆BALCS隊員とは別人物だと思います。

1日で2例も逆BALCSを発見できるとは思いもしませんでした。

同時期の沖縄やフィリピン、アフリカに駐在していたSFGで逆BALCS使用例が見つかれば、逆BALCSはワールドワイドだったという事が証明されますね(笑)

新年早々、初期アフODA装備レパートリーがぐっと拡がる中々の収穫でした。

お読みいただきありがとうございました。