スポンサーサイト

AKバリエーションのお勉強

先日から始めたPS4ゲーム「SEKIRO」ですが、無事エンディングを迎える事ができました。

歯ごたえのある難易度で、久々に熱中出来たオフラインゲームでした。

ラスボスもそれなりに苦戦しましたが、私のSEKIRO履歴でダントツで苦戦したのは序盤の「まぼろしお蝶」という婆さんです。

寄り道的なステージのボスなので、今考えればある程度本筋が進んでパラメータや回復アイテムが揃ってから挑むのがセオリーだったと思います。

ですが当時の私はよく分からず、このステージに行けるようになってすぐに挑んだ為、死にまくりました(多分50回くらい)。

(プレイした事がある方なら分かると思いますが、赤鬼と出会う前に倒しました。)

知らず知らずのうちに「超縛りプレイ」をしてしまっていました(苦笑)

なのでこの婆さんを仕留めた瞬間は、ガッツポーズし過ぎて腕の筋を軽く痛めました。

序盤の序盤で相当打ちのめされ、心と腕前を鍛えられたおかげか、その後は初見で倒せたボスも割といて、結構スルスルと最後まで行けました。

難しいといっても理不尽さ(無駄な運要素や進行不能バグ等)は無く、ちゃんと考えて体得すればスマートにクリアできるようになっていて、終始余計なストレスなくプレイできました。

マルチエンディング&周回要素があるので、やり込みしようかと思いつつ、早く次のゲームをやりたい気持ちもあります。

ちなみに次は「METRO」シリーズ一気プレイをするつもりです。

では、そろそろ本題に入ります。

先日、AK-47を模した電動ガンを塗装しました。

プラ外装ですが、下地に銀色を塗った後に黒色を塗り、黒のみ剥がして「表面処理が落ちた金属」っぽい雰囲気を出そうと思いました。

この加工をするにあたって、各国のAKについて改めて自分の中で知識整理をしましたので、この機に記録しておこうと思います。

あくまで一朝一夕で身に着けたニワカ知識なので、間違いが多いかもしれませんのでご注意ください。

この記事を読まれる方は勿論ご存知だと思いますが、AKはソ連/ロシアのみならず世界各国で無数のバリエーションやコピー機種が存在しています。

そんな多種多様なAKですが、金属部品の表面処理は大きく分けて「黒染め(四酸化三鉄処理)」か「パーカライジング(リン酸塩皮膜処理)」か「塗装」の3種類に絞られるようです。

(一言に黒染めやパーカライジングと言っても生地材質、表面の仕上げ具合や処理条件によって強度や色味はそれぞれ違うでしょうし、塗装も塗料は千差万別だとは思いますが。)

まあ鉄の一般的な表面処理なんて、後は乾式めっき(PVD/CVD)か湿式めっきくらいなものだと思いますが、AKでの展開は多分無いと思います。

(処理単価及び設備設置/維持費用が高額だったり、膜機能として軍用銃の用途に適していないと思われるので)

まあどこぞの金ピカAKなんかは金めっき処理だと思いますが(笑)

まさかまさか金無垢ではないと思いますが、金持ちの考える事は凡人には理解できないので、もしかしたら世には金無垢AKもあるかもしれませんね。。

ちなみに、かのG-SHOCKも金無垢モデルが存在します。

G-D5000-9JRというモデルです。

G-SHOCK35周年にちなみ35本限定、1本なんと700万円です。

しかも月産3本という、手作りレベルの量産体制です。

きょうび一部上場のメーカーがやる事とは思えないバブリーな製品ですね(リンゴ時計も似たような事をやっていましたが)。

中身は至って普通のG-SHOCK(GMW-B5000)ですが、予約段階で即完売だったようです。

世の中上を見上げるとキリがないですね。。

話を戻しますが、上記のように表面仕上げや処理、使用される環境、経年数、生産時期の品質等により、AKのウェザリングはまさに十人十色ですよね。

そんな中、ウェザリングの印象に大きく影響しているのは表面処理だと思われます。

塗装は剥がれのグラデーション感が少なく、「黒か銀色」のコントラストがはっきり出ます。

例えばエジプトのMISRですが、レシーバーはパーカライジング、その他の部品は塗装のようです。

フロント部(塗装)のアップです。

ぶつかったところが局所的に剥げて素地が見えたり、よく擦れる角部も素地が露出しています。

次にレシーバーのアップです。

カバーは塗装です。

カバーに対して艶感が異なります(ブラストがかかったような感じ)。

色の落ち方に関しては塗装と大差無さそうな感じがしますね。

MISRの他の写真も見てみましたが、もしかしたらパーカライジングの上からさらに塗装されているのかもしれません。

手前の兵士の右手上部分の剥がれ具合から推察しました。

黒が剥がれた下に銀色ではなくグレーっぽい層が見えます。

おそらく塗装は剥げたが、グレーのリン酸塩皮膜は残っている状態だと思われます。

ちなみに右のほうに見えているハンドガードリングの角部は塗装のみと思われ、グレー部が無く黒からいきなり銀色が露出しています。

確実に塗装だと思われる、ソ連製AKMのアップ写真です。

MISRはテカテカな感じでしたが、本家AKMは塗料の粒子が粗いのか、シボっぽい質感ですね。

ひと昔前のD-BOYSの塗装仕上げに近い感じがします。

当時D-BOYSのAKを手にした時は「安っぽくてやだなあ」と思っていましたが、実はあの安っぽい質感こそ「リアル」だったんですね。

今はDOUBLE BELLのAKあたりが似たような質感っぽいです。

次に黒染めAKを見ていきます。

個人的に確実に黒染めと認識しているのは、中国の56式とハンガリーのAMD-65/AKM-63あたりです。

エッジ部の銀色の露出面積が塗装に比べて大きく、よく擦れる部分がグラデーション状に色落ちしています。

LCTやE&LのAKと同じような質感ですね。

AMD-65のアップ写真です。

全体的に色味が均一でなく、まだらっぽい感じです。

以上のように表面処理によって外観の印象が大きく左右されるので、AKトイガンのウェザリングを考える上では、その機種が塗装なのか染めなのか?を想定する事が重要だと考えました。

一口にAKと言っても様々ですが、大きく分けて7.62mmのAKM系列とAK-47系列、5.45mm口径のAK74系列の3つに分類するのが一般的だと思っています。

そこで今回、AKM系列とAK-47系列の各機種についての表面処理を考察しました。

AKM系列とAK-47系列について、ここではざっくり下記で定義します。

AKM系列:基本的に直銃床、プレスレシーバー等AKMの特徴をトレースしている機種

AK-47系列:基本的に曲銃床、切削レシーバー等AK-47の特徴をトレースしている機種

それでは、AKM系列から考察します。

AKM系列は黒染めと塗装両方の機種が確認できます。

塗装の機種は沢山あると思いますが、私の中で確実に塗装だと考えているのは、上述した本家ソ連/ロシアのAKMやエジプトのMISRです。

黒染めAKMで有名所はルーマニアンAKMやハンガリアンAKMだと思います(塗装仕様も存在している可能性もありますが)。

ルーマニアンAKMはハンドガードが特徴的なAIM/AIMSで、トイガンも豊富で日本でもメジャー機種ですよね。

ちなみにトイガン化はされていないかもしれませんが、AIMS初期型は本家AKMSと同じようなU字スイングストックです。

56-1式と同様、プレスレシーバーなのに曲銃床ですね。

ストックにフォアグリップが干渉しないように、後期型と曲がり方が違いますね。

ただ、写真を見ているとAIM/AIMSと思われる機種で塗装っぽいレシーバーの個体も見かけます。

AIMS前期型のようですが、フロントやレシーバーカバーは染めっぽいですが、レシーバーはどうにも塗装っぽい感じがします。

塗装仕様も存在するのでしょうかね?

そもそもフロントとレシーバーの色差があり過ぎてどういう経緯を経たAKなのかさっぱり想像できません。

ハンドガードだけAIM/AIMSの物に換装し、他は全然違う機種なのかもしれませんね。

この写真なんかいい例と言えそうです。

下ハンドガードは明らかにAIM/AIMSの物だと思いますが、レシーバーは削り出しで曲銃床、ガスパイプは穴空き、フロントサイトは56式のような天面が覆われた物です。

ハンドガード以外AIMの特徴は何一つ当てはまらず、むしろ56式が全て当てはまります(固定銃床銃剣無し仕様も輸出用で存在するようです)。

ハンドガード上下の質感も違いますね。

もしかしたら輸出用の銃剣無しの56式にAIMグリップを着けた個体かもしれません。

それかイランの56式コピーKL-7.62かもしれません(KL-7.62に切削レシーバーがあるかは不明ですが)。

AKはこのような部品同士の「ツギハギ」が可能で、グリップやストックは破損が激しいのか茶飯事のようなので、考察を難解にしますよね。

私の56式もAIMハンドガードに換装したら、より「現場感」が出て面白そうだなと思いました。

ハンガリアンAKMはAMD-65が日本では一番有名だと思います。

ストックとフロント形状が特徴的で、一発で判別できますね。

AMD-65は本家で言うAKMSの立ち位置であり、AKMの立ち位置にはAKM-63という機種があります。

LCTがモデルアップしていますね。

こんなニッチ機種まで出すなんて本当に素晴らしいですよね。

AMD-65もそうですが、ちゃんとセレクターの刻印はハンガリアン仕様になっています。

(他の細かい所は違っていたりする?ようですが)

もうひとつAKMと大きな違いは、ストックが合板ではなく単材であるところですが、LCTはちゃんとこれも再現しており、これまた素晴らしいです。

色の明るさも実銃写真でよく見る色に近いと思います。

地味な機種ですが、拘りが詰まった隠れた逸品ではないでしょうか。

ちなみにAMD-63という機種もありますが、これはAMD-65の民間向け仕様のようで、AMD-65のバレルを延長しセミオートにしたモデルのようです。

さらにハンガリーは、AKM-63/AMD-65を採用した十数年後に、AK-63D/AK-63Fという機種を採用します。

特徴的なハンドガードは廃止され、グリップ以外はAKMとAKMSにそっくりになります。

先にあのハンドガードを採用しておいて、後から先祖返りするというややこしい進化を遂げているんですね。

しかも名前もややこしいです(苦笑)

AKM-63:AKMの立ち位置、特有のハンドガード

AMD-65:AKMSの立ち位置、特有のハンドガード

AMD-63:AMD-65の民間バージョン

AK-63D:AKM-63の後継機で、普通のハンドガード

AK-63F:AMD-65の後継機で、普通のハンドガード

あと、中国の56式はAK-47とAKMの中間的な仕様ですが、切削レシーバー、プレスレシーバー共に全て黒染めのようです。

ちなみに56式をコピーしたアルバニア製のASh-78-1も黒染めだと思われます。

56式との分かりやすい識別は、マガジンハウジングの上の「えくぼ」の有無とセレクター刻印くらいでしょうか。

かのシカゴレジメンタルスさんですら勘違いされていたようですので、激ムズ問題と言えるでしょう。

世の中で1、2を争う無駄知識ですが、「銃器知識でマウント取りたい勢」の方には非常にお勧めの情報です(笑)

是非SNS等で「AKバリエーションクイズ」を出題して56式と引っ掛けて、「ブー!残念でしたw」とドヤ顔して

LCTやE&LのAKはどのモデルも黒染めの為、ペーパーなどで表面を落とすと手軽に「歴戦のAK」のような使用感が出てカッコいいですよね。

しかし、実銃が塗装仕上げのモデルの場合は「カッコいいけどリアルとは言えない」というジレンマが発生します。

そこで、上記のルーマニアンAKやハンガリアンAKモデルを選べば「リアルでカッコイイ」AKとなります。

国軍の正規装備を再現する場合は機種が限定されますが、民兵やPMC、米軍特殊部隊装備であれば機種の選択の余地は多いと思います。

そのような装備用にLCTやE&LのAKMを買う場合は、実銃が染めの機種を選ぶと「リアルでカッコイイ」が両立できますのでおススメだと思います。

個人的にはAKM-63のハンドガードを他の適当なAKバリエーションの物に換え「独特なフォアグリップが邪魔 or 壊れたから現地で適当なやつに交換した」AKが現場臭くていいなと思います。

56-2式のハンドガードのような、チープなプラ製に変えると

もしくはAK-63の実物ハンドガードを入手して、トイガンでモデルアップされていないAK-63Dを再現するのもオツですよね。

フルサイズAKは、既に56式を持っているので持て余しそうなので調達を迷っていますが、AKM-63なんてマイナー機種はいつ廃版になるか分かりませんので、無くなってから後悔しないためにも今のうちに入手しておくべきかもしれませんね。。

次にAK-47系列を調査しました。

AK-47系列はパーカライジングか黒染めばかりで、今回の調査では塗装仕上げの機種はほぼ確認できませんでした。

(AKM系列の調査まとめで力尽きた感もあります(笑))

ちなみに本家AK-47はパーカライジングのようです(Ⅰ~Ⅲ型や工廠によって違うかもしれませんが)。

現在私が確認できている唯一の塗装AK-47系列は、ポーランドのPMKという機種です。

PMKは黒染め(染まりが浅いのか、青が強め)と塗装の2種類存在しているようです。

黒染め

塗装

塗装は先述の本家AKMと似たような質感に見えます。

ちなみにPMKの後継機種であるAKM系列のPMKMも、塗装と黒染めがある?かもしれません。

黒染めっぽい

塗装っぽい

ちなみに上述の3ヵ国やブルガリア等の「ヨーロピアンAK」は本家よりも丁寧な造りをしているらしいです。

米軍特殊部隊やPMCが現地でAKを調達する場合、当然高品質なものを選んだと思いますので、イラクやアフガンの米軍特殊部隊装備やPMC装備でヨーロピアンAKを持つ際の

AIMSあたりは実際に持っている写真もありますしね。

こんな感じで、まだまだ超浅瀬ではありますが一応知識は頭に入りましたので、いい感じに剥がれたミリフォトを眺めながら電動ガンの塗装を剥がしました。

私の買った電動AKはAK-47系列の特徴(マルイのAK47の特徴)を模してるので、切削レシーバーの黒染め処理の個体の色落ちを真似する方がリアルかなと思いました。

とはいえ実際の作業は塗装を落とすので限界はありますが、あくまで「黒染めが落ちた質感」を理想の姿として作業しました。

実銃の質感とは程遠いですが、箱出しよりは大分マシになったので良しとします。

ちなみに写真は残っていませんが、最初はミリフォトをろくに見ずに自由気ままに落としていたら、超嘘っぽくなってしまい一度塗り直しています(苦笑)

激しめにやるとどうしても嘘っぽくなってしまうので、かなり控えめに終わらせました。

基本的にはよく擦れる部分と手で触る部分の色が薄くなっている傾向が強いようです。

具体的にはレシーバー下面の角やグリップ上部周辺、レシーバーカバーの角、フロント周り全般の色落ちが激しい傾向です。

私も最初のトライでやらかしたのですが、よくトイガンAKのウェザリング加工例でやってしまいがちなのは「リアサイトブロック側面」と「レシーバー後部側面」の色をがっつり落としてしまう事だと思います。

面積が大きいのでついつい手を入れたくなってしまいますが、ミリフォトを見ていると実はここはあまり色落ちしていない個体が多い印象です。

たしかによく考えれば角もないし触らないし、あまり擦れない部分ですよね。

AKをウェザリングする時の注意ポイントだと思います。

あとは擦れだけではなく線状の傷(金具等の硬い物がぶつかった痕)が多い個体があったりしたのも、今回実銃写真を色々見て学んだ点です。

まだこの辺りの再現は出来ていませんが、ゆくゆくはいい加工法を考えてトライしてみようと思います。

装備は放出品の実物や、レプをがっつり汚してくたびれているのに、銃は汚したり傷つけるのを躊躇してしまいピカピカだと、どうしても浮いてしまいますよね。

まあ実際の戦場ではそうなる場面もあるのでしょうが、一般的に想像される所謂「リアルな感じ」とは違うのではないかと思います。

今回の勉強を通じて、「現実」と「(ある種のファンタジー的な)リアル感」のバランスを取る事が、装備趣味では大事な要素だと再認識しました。

つらつらと書いていたら非常に長くなってしまったので、ひとまずAKのウェザリング加工についての記事はこれでおしまいにしようと思います。

お読みいただきありがとうございました。

P.S.

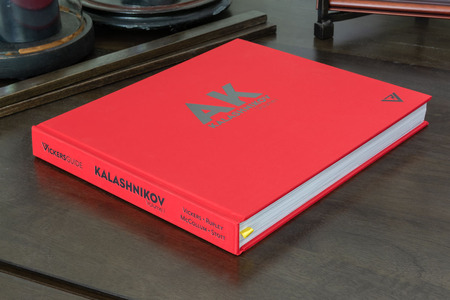

今回考察していて、「世界中のAKバリエーションを詳細にまとめたAK図鑑があればいいのにな」と思いましたが、ラリー・ヴィッカーズの「VICKERS GUIDE: KALASHNIKOV」がまさにそんな感じなのかもしれないですね。

高価な上に日本では入手しづらい本ですが、たしか中野のWhite Rookさんに閲覧用に置いてあった記憶があるので、今度見に行ってみようと思いました。

AK-47 ウェザリング加工

先日、自衛隊の新型小銃がお目見えしましたね。

SCARを彷彿とさせる近代的なフォルムで、89式から一気に進化した感がありますよね。

運用していく中で色々と改善点は出てくると思いますから、それに対応できるポテンシャルがあるかどうかが真価を問われるところだと思います。

M16系だってAK系だって、数多のバトルプルーフを潜り抜けて今の姿があるわけですからね。

日本は他国に比べて実戦の機会はほぼ無いとは思いますが、日本人らしく勤勉できめ細やかなフィードバックをして、世界に誇れる立派な「国産小銃」になって欲しいですね。

ちなみにメーカーである豊和工業は、玩具としてもこの20式小銃の意匠登録をしているらしいですね。

という事は、早々にマルイあたりから公式ライセンス電動ガンが発売されるかもしれませんね。

自衛隊の訓練用としての需要も既にあるでしょうし。

マルイの89式は以前所有していて、KTWの三八式歩兵銃は今も所有していますが、「日本人が作った日本人の為の小銃」ということもあって、どちらも初めて持った時から自然と体にフィットしました。

きっと20式もSCARやACR等に比べて、日本人の体格になじみやすいんでしょうね。

トイガン化されたら是非一度手に取ってみたいものです。

ところで読み方は「にいまるしき」でいいんでしょうか。

海自も採用したら、そっちでは「ふたまるしき」になるんでしょうかね?

そうなったらややこしいですね(笑)

それでは本題に入ります。

前回記事にしましたが、先日次世代コピーの電動AK-47を入手しました。

箱出しでは外観に不満がありましたので、ウェザリング加工をしてリアル化をはかりました。

トイガンのウェザリング加工は多くの先人達が挑戦しやり方を上げてくれていますよね。

かの所ジョージさんも各種雑誌やTV番組「世田谷ベース」で加工したトイガンを紹介されています。

プラモデルの技術も応用できますので、プラモ雑誌等も参考になりますよね。

砂や泥汚れを装備品に施す魔法の棒「タミヤウェザリングスティック」もプラモデル用品ですね。

今回、全快娘さんの記事を参考ベースにしました。

URL:https://zenkai.militaryblog.jp/e592345.html

全快娘さんのブログはエアガンや装備等、本当に色々な工作にチャレンジされていて面白いですよね。

初期アフ関連も物凄い数の記事があるので、初期アフファンなら一度は通った事があるのではないでしょうか。

更新が止まって久しいですが、今でも時折勉強させていただいています。

基本は下地作り→銀色塗り→黒色塗り→黒色剥がし、です。

ストックは私の買ったAKは木製ストックなので、全快娘さんの手法ではなく独学で加工しました。

まずは材料調達です。

中国の大手通販サイト「京東(ジンドン)」で塗料、工具を買い漁りました。

中国語を調べながら商品検索し、下記を揃えました。

・スプレー塗料(黒、銀、クリア)

・紙やすり(各種番手)

・木材用オイル(着色有り)

・刷毛

値段はどれも日本の半額以下といったところで、安いですが品質は不明です。

とりあえず無事材料は揃ったので、加工開始です。

乾燥に時間の掛かるストックから取り掛かります。

まずは紙やすりで一皮むきます。

#240から始めて、#400、#600、#1000と掛けていきます。

家具並みに仕上げるなら#80辺りから初めて最終的に#2000くらいまでやった方がいいのかもしれませんが、所詮AKなので適当仕事です。

ペーパー掛け後の写真は撮り忘れました。。

次にハンマーでへこませたりカッターで傷付けたり、ドライバーで細かい穴を空けたりとダメージ表現を加えました。

その後、オイルを全体に薄く塗り拡げます。

塗った後は余計な油分を布で拭き取ります。

数十分放置するとまた油分が滲み出てくるので、都度拭き取ります。

塗った直後はテカテカしていますが、何度か拭き上げしているうちに落ち着きました。

塗った直後

拭き上げ乾燥後

良い感じになりました。

傷や凹み、掠れも適度に加えつつ、オイル塗りを繰り返せばもっと深みにのある趣になっていくと思います。

木製ストックの仕上げはかなり簡単なので、非常におすすめです。

簡単なのに一気に雰囲気が増しますし、愛着も湧きます。

サバゲ等で傷が付いても、ささくれをやすりで均して上からオイルを塗り直してメンテすれば「歴戦の傷」となっていきます。

オイルを塗る度に深みのある色合いになっていきます。

日本では「ワトコオイル」が入手性、品質、価格のバランスが取れていると思います。

色展開もかなりあるので、複数色揃えてブレンドするとより深い質感になります。

匂いも良いですし、家具のメンテにも使えます。

仕上げをやり過ぎ、レシーバーとフロント部のウェザリング具合と大きく違ってしまうと不自然になってしまいます。

今回のウェザリングは不可逆加工なので、ひとまず1回処理した時点で終了とします。

レシ―バーの加工後にまだバランス的に使用感が足りないようであれば、様子を観ながら追加工します。

次に木製ストック以外の部分に手を付けます。

まずは銀色に塗装する前に「足付け」を行います。

車の塗装では常識的な加工のようですね。

紙やすりで表面荒らす事で、塗料の食いつきを良くする工程です。

ついでにボディ各所にある成形ヒケも均そうと思ったのですが、パテ盛りしないと均せないレベルのヒケなので諦めました。

同じくパテが無いので右側面にでかでかと入った「MADE IN CHINA」刻印も埋められませんでした(涙)

パテか硬めの瞬着があればこんな刻印余裕で消せるのに、悔しいところです。

#400から初めて、#600、#800までやって終わらせました。

プラモと違って細かいモールドやダレを気にしなくていいので、AKのような元が粗い作りの銃は余計な神経を使わず楽ちんです。

治具等使わず、素手でペーパーを持ってガシガシ擦りました。

トイガンは1/1ですが、戦車は1/35、ガンプラに至っては1/100や1/144が基本です。

スケールモデルは1mm削り間違えると、スケール上は3cm~14cmもおかしなことになる訳ですからね。

金属パーツも塗装を剥がし切るのが面倒だったので、適当に終了です。

中性洗剤で洗浄しカスと油分を除去、乾燥させた後、スプレー塗料を塗っていきます。

車用?の、おそらくラッカー系の塗料を調達しました。

スプレー塗装は焦らず、薄く塗り重ねていくのが基本ですよね。

家事や食事を一通り済ませた、一番精神が安定している休日の午後にやりました。

フロントアッシーは何気に細かい部品が多くてバラすのが面倒だったので、塗料が入っちゃまずそうな所をマスキングし、外観に出るところだけ塗りました。

銀色を塗った後、2時間程空けてクリア塗装、その後また2時間程空けて黒塗装しました。

クリアを吹いた目的は2つあります。

・銀色塗料がザラザラした質感なので、滑らかにしてツヤ感を揃える為

・後から黒塗装を剥がすのですが、勢い余って銀塗装まで剥がさないようにする為

黒まで塗り終わった時点の質感はこんな感じです。

思ったより良い感じの質感が出ました。

シリコンオイル等で油っぽさを足せば、新品の塗装仕上げAK(AKM以降のロシアンAK等)っぽい質感にできそうです。

MADE IN CHINA刻印とセレクター下あたりの壮大なヒケが残念ですが、埋める材料が無いので致し方なしです。

塗料が完全乾燥したら、メインディッシュの剥がし工程です。

様々な番手のペーパーやメラミンスポンジ(激落ちくん等)で黒塗装膜のみ削り落とし下地の銀色を露出させ、使用に伴う擦れや傷を表現します。

剥がし工程は細心の注意と、剥がす箇所のセンスが問われる作業です。

剥がしをする前に、実銃のAKの写真をじっくり観察していきます。

実銃写真を見てイメージするとしないとでは、出来上がりの「っぽさ」が各段に変わってきますので、重要な作業です。

また、一口に「使用感のあるAK」と言っても、AKはバリエーションによって表面処理が異なるので、使用感の出方が異なります。

そのあたりを書いていたらとても一記事のボリュームではなくなってきたので、今回は一旦ここで終了します。

次回、続きを書いていきます。

お読みいただきありがとうございました。

中華次世代風AK-47

最近プライムビデオで配信開始された「アップロード」というドラマを見始めました。

死ぬ前に人間の脳の中身をデジタルデータとして抽出し、仮想世界で出来た所謂「死後の世界」で生き続けられる「アップロード」というサービスが存在している近未来の話です。

生きている人間は携帯メールやTV電話したり、VR装置でその世界に遊びに行って生きる死者(デジタル生者?)と交流ができます。

コメディタッチですが、下手すれば20年後くらいにはある程度現実になっているかもしれませんので、割かし身近に考えさせられるものがあります。

まだ全編観れていないので、一気に観たい気持ちと睡眠時間確保の葛藤の日々を過ごしています(笑)

映画「チャッピー」を観た時に、「将来人間の全てはデジタル化できるようになり、死という概念は根本から変わるんだろうな」と思いましたが、このドラマはそれを更に具現化したような内容です。

非現実感というかSF感はまだ拭えませんが、業界の最先端を行く方達は既に具体的に構想を組み立て、開発に取り組んでいる可能性は十分ありますよね。

世のほとんどの物語では「不老不死」を求める人物はロクな事にならないので、現状全く良いイメージは無いです(笑)

しかし実際自分が死を目前にした時、不老不死が手に出来る状況となったら、どういう心境になるかは自分でも全く予想できません。

もし家族の最期が近づいた時、例えばスマホを新たに1台契約するくらいのお金を払えば別の世界でずっと生き続けられて、いつでもLINEやZoomやあつ森やもっとリアルな仮想現実世界の中で、生きている時と変わらずネット上で交流できるという選択が出来るとしたら、あなたならどうしますか?

イメージとしては、定年後ハワイ等の外国に隠居した両親や、外国に移り住んだ友人みたいな付き合い方になるんですかね。

たまにTV電話したり一緒にネットゲームしたりして「そっちはどう?」みたいな。

そして自分が死んだらそっちの世界に行って一緒に住んで、妻も兄弟も子供も孫もひ孫も玄孫も来孫も昆孫も右に同じ。

人生観がまるっきり変わってきそうですね。。

中々重めの問いを投げかけたところで、本題に入りたいと思います。

以前、中国で手に入るトイガンを調査しました。

以前の記事「中国トイガン市場調査」

調査の結果、一番気になった排莢式のショットガンを購入、レビューしましたが、この度2番目に気になっていた銃を手に入れました。

日本でもよく見るタイプのAK-47を模した物です。

11.1VのLIPOバッテリーで駆動する電動ガンです。

弾は中国トイガンではポピュラーな「水弾」という水で膨らむ柔らかいポリマー弾です。

ギミックが中々面白く、次世代電動ガンのように発射に連動してダミーボルトが動き、反動(振動)があります。

マガジンに電極があり、装着していないと作動しません。

また、マガジン装着時にはダミーボルトを引いて装填動作をしないと作動出来ない機能も付いており、中々芸が細かいです。

まあ、マルイの次世代AK47をまんまコピーしたような内容ですね。

手に入れてすぐに、とりあえず一通り分解してみました。

次世代AK47は持っていませんが、ネットで分解写真を見るとほぼ同じ構造のようです。

メカボックスの外装は樹脂製、インナーバレルはなぜか赤く着色されたアルミです。

メカボックスは開けていませんが、ギアやシリンダーあたりは金属製のようです。

チャンバーと給弾機構は弾が違うので構造も大きく違います(かなり簡素化されています)。

ホップアップなんて気の利いた装置はありません。

価格は通常版でバッテリー充電器付きで大体9000円程度、木製ストック付きのDX版で15000円程度と、日本の相場で考えるとかなりお安いです。

せっかくなのでDX版を購入しました。

パッと見た目はCYMAやDBOYS等の「安いけど質感は微妙」なAKに近いです。

フォルム自体は悪くないですね。

安っぽいネジ見え等もありません(マルイコピー構造なので当然ですね)。

触ってみて驚いたのは、アウターバレル、セレクター、ストック基部、スイベル、トリガーガード以外、全て樹脂パーツで構成されていた事です。

ヒケやパーティングライン、エジェクタピン痕、ゲート痕は外観上にあるにはありますが、全体的な質感としてはそこまで安っぽさを感じさせません。

バットストック内部が空洞でないので重く、重量バランスはかなりバックヘビーですが、持った感じの一体感はそれなりにあります。

変な軋みもありません。

木製ストックは雑にステインが塗られて若干チープ感が漂いますが、残念というほどではない質感です。

ネジは全部銀色のプラスネジなのはかなりマイナス点ですが、ネジなので交換しやすいのが救いですね。

いずれ全て黒染めのマイナスや六角ネジに換えたいところです。

ネジ自体の品質はかなり粗悪で、油断するとすぐに山が削れます。

まあネジのダメさはLCTレベルの高級中華メーカーでもそうなので、日本の「当たり前」が最も適用できない部分だと個人的には思っています。

先述しましたが、インナーバレルが赤く着色されているせいで、銃口部を覗くと目立ちます。

まじで余計な仕事だと思います...。

ちなみにハイダーはおそらく14mm逆ネジ仕様です。

私としてはAK-47はサプレッサーやその他ハイダーは似合わずノーマルが一番と思っているので、どうでもいいですが。

ハイダーを留めるピンは再現されていませんでしたが、まあそこまで求めるのは酷というものでしょう。

スリングスイベルが金属なのは有難いですが、未塗装なのは許せません。

インナーバレルを赤くするコストがあったら、まずここを黒くしろよと思います。

また、金属パーツとフレーム、フロントアッシーの色味がちぐはぐなのも非常にいただけないです。

外観確認はひとまずこんなところにしておきます。

電動ガンなので撃ってなんぼですよね。

バッテリーはマルイ次世代同様、ハンドガード部に入ります。

バッテリーは11.1Vでかなり小型です。

記載は「2000mAh」とあります。

なんか2000mAhにしちゃやたら小さい気がするんですが、気のせいでしょうか?

まあ一日サバゲする訳でもないので、数百発程度動けばなんだっていいですね。

空撃ちしてみましたが、11.1Vの恩恵か、かなりキレがあります。

振動もしっかり肩付けしてフルオートで撃つと結構きます。

振動付き電動ガンは次世代AK74とM4しか撃ったことが無いですが、その両者よりも強く感じます。

感心したのは、変なメカノイズが皆無で、機関部に余計な負荷が掛かっている感が全くないことです。

中華電動ガンと言えば一部の高級メーカーを除き、箱出しではギャーギャー鳴ってまともに動かないイメージだったので、非常に驚きました。

もうこのイメージは過去の物なのかもしれませんね。

ひょっとしたら樹脂製メカボックスの弾性のおかげで、噛み合いの悪さを吸収しているのかもしれませんね。

樹脂製メカボックスって、意外と合理的な部分もあったりするのかもしれませんね。

実射性能は弾が弾なのでお察しです。

一応インナーバレルは内蔵されているので、この前買ったショットガンよりは格段にマシですが、せいぜい10m先の上半身に当てるのが関の山といったところです。

初速は測れていませんが、体感としては0.5g近くある水弾がこの速さだと、1Jは越えているかもしれません。

まあここは日本ではないので、仮に1J越えていようが没問題(問題なし)ですが(笑)

近距離で硬い物に撃ち込むと、着弾と共に弾が炸裂して結構迫力があります。

破片は水分が飛ぶと塵のようになり、踏んでも痛くもなんともなく、後で掃除機を掛ければ簡単に掃除できます。

柔らかい弾で家具を傷つけず、踏んでも痛くないし片づけも楽という、部屋撃ちにはもってこいな鉄砲です。

部屋で飲み終わったビールの空き缶を並べて撃って遊んでいます。

こちらで手に入るトイガンとしてはハイエンドの部類と思われ、この時点で値段相応の満足感ではあります。

しかし日本にいた頃は、下写真のリアルソード56式という実銃レベルの質感に慣れ親しんでいたので、本銃の外装には大きな不満が残ります。

特に各部品の色合い、質感がちぐはぐなのが許せません。

久々にDIYの血が騒いできました。

というわけで、道具も材料も何もない状態から外装リアル化カスタム in チャイナを実行しました。

(そもそもその目論見があったので、仕上げ直しを考えて木製ストックバージョンにしました)

実はこの記事を書いている時にはもう完成していまして、この記事のトップ画像はウェザリング加工後の写真です。

ビフォー

アフター

スプレー塗料とやすりのみで、プラ外装ですがフェイクで金属が剥げたような演出をし、ストックは金づちやドライバーで打痕&傷付け、オイルで仕上げ直しました。

AKは世界各地で派生モデルがたくさんありますが、大きく分けてボディの表面処理は黒染めか塗装のどちらかだと思われます(フロントはどのAKも黒染めかも?)。

AK-47や56式の初期モデル等の、削り出しボディのAKは黒染めしか見たことが無いです。

このAKもディテールを見る限り削り出しボディを模しているので、塗装工作なのに「黒染めが擦れて色落ちした質感」を出すのに苦労しました。

結果としては満足な道具と材料が手に入らない中、それなりに満足の行く仕上がりにできました。

ようやく中国の地で、それなりにリアルな鉄砲のおもちゃを手にすることができました。

次回、工程詳細を書いていこうと思います。

P.S.

この記事を書いていてふと思ったのですが、「AK47」と「AK-47」、どっちが正しい記載なんでしょうね?

ソ連の戦車は「T-34」や「IS-2」「SU-85」みたいにハイフン付きが正しいっぽいので、AK-47が正なんでしょうか。

マルイの電動の商品名は「AK47」ですよね。

商標的な問題で、敢えてハイフン抜きにしたとかあるのかもですね。

ちなみにスイングストック式はマルイのおかげで「AK47S」という、Sの位置が違う名称が日本の青少年達に植え付けられてしまいましたよね(笑)

無論私もその一人です。

まあどれでも100%意味は伝わるのでどうでもいいとは思いますが、今更ながら少し気になりました。

お読みいただきありがとうございました。

初期アフ本「DESPERATE LANDS」解読 PART2

先日から始めたPS4ソフト「SEKIRO」ですが、順調にハマっております。

初見で手も足も出せず斬殺されて「は!?こんなの絶対勝てないだろ!無理無理!」という、「絶望感の化身」のようなボスキャラと何体も対峙しました。

ですが何度も戦って殺されている内に、次第に攻撃を躱せるようになり、死ぬまでに与えられるダメージも増えていきます。

ゲーム内で経験値を積んでキャラのパラメーターが成長するのではなく、己自身の腕前の向上を実感できます。

そして死闘の末、体力ギリギリで倒せた時の達成感は堪りません。

敵にトドメを刺す時は、半自動で「忍殺」という決め技が発動するのですが、これがケレン味たっぷりで、忍殺を決めた瞬間の「やったった感」が物凄いことになります。

達成までの苦労と迫力あるキメ演出のおかげで、ドバドバと脳内にドーパミンが分泌される仕掛けなんでしょう(笑)

プレイヤーにこの快感をしっかり味わわせて、どんどんのめり込ませるゲームというのが「良くできたゲーム」なんだと思います。

敗けた後再戦するまでの余計なストレス(ロード時間や最寄り復活ポイントからボスまでの道中)が程よく小さいのも、地味に利く美点だと思います。

SEKIROのプレイ体験は、まさに映画「オール・ユー・ニード・イズ・キル」そのものです。

SEKIROのような所謂「死にゲー」にハマった事がある方なら、120%感情移入できる作品です。

忍びの鍛錬を重ねる日々を過ごしている今日この頃ですが、そろそろ本題に入ります。

前回から結構間が空いてしまいましたが、忘れず少しずつでも進めておこうと思います。

19th SFGに所属し2002年にアフガンに派遣された、Regulo Zapata氏の自伝「DESPERATE LANDS」を読んでまとめていくシリーズです。

洋書ですがAmazonで電子書籍化されているので、簡単に購読可能です。

前回、導入&第一章まで進めました。

今回は第2章をまとめておこうと思います。

前回の記事:「初期アフ本「DESPERATE LANDS」解読 PART1」

第1章は9.11後召集がかかり、住んでいるカリフォルニアからフロリダのMacDill空軍基地に出頭後、すぐにカタールに行けと言われたところまででした。

第2章は、カタールはドーハに向かう飛行機に乗ったところから始まります。

バーレーンで2時間給油のために着陸し、再度飛んで数時間後、午前3時にカタールのドーハに着陸しました。

その後、陸路でドーハ郊外アッサイリヤ陸軍基地(Camp As-Sailiyah)に到着しました。

アッサイリヤ基地は2000年にカタールのドーハに設立された米軍基地です。

Wikipedia:https://en.wikipedia.org/wiki/As_Sayliyah_Army_Base

到着後すぐに先任軍曹から施設の説明を少し受け、明朝ブリーフィング予定を知らされ4時に解散しました。

2時間仮眠を取り、6時に腕時計のアラームで目覚め、テントのフラップを開けると「まるででかいオーブンを開いたかのような熱気に襲われた」と記してあります。

辺りは見渡す限り黄色い砂のみで、木や鳥は影すらない荒涼とした風景だったそうです。

テントから20分歩いてJOC(Joint Operation Center)に着くと、エントランスのセキュリティチェックで待っている間、掛かっている温度計がなんと華氏133度(摂氏約56度)を指していました。

Zapata「これぶっ壊れてんじゃないの?」

衛兵「いや、ちゃんと正確に動いてるよ」とニッコリ

Zapata「こりゃあとんだ地獄にきちまったい」

的なやりとりがあったと記されています。

その後リー大尉という担当士官に連れられてセンターの中を案内され、ブリーフィングが開始しました。

アフガンはじめ世界各地の敵勢力と友軍の状況を説明されたそうです。

日暮れに休憩の為に外に出ると、ムスリムの礼拝が聞こえてきましたが、この後派遣されるアフリカでもアフガンでも毎日聞こえていたそうです。

その後、JOCで2ヵ月間勤務働していました。

同僚の米軍兵士は全員州兵か予備役の人間のどちらかだったそうです。

そこで後にアフガンで一緒に戦うことになるStanley少佐とPound少佐と出会いました。

ある日、空軍特殊作戦コマンドからジブチに特殊部隊人員の要請が来ました。

アメリカ軍はジブチにレモニア基地(Camp Lemonier)を設立し、アフリカの角周辺地域のタリバンとアルカイダのネットワークを破壊する為の各種秘密作戦を指揮していました。

レモニア基地Wikipedia:https://en.wikipedia.org/wiki/Camp_Lemonnier

これらの作戦を遂行する為には、特殊部隊員を援護する十分な航空支援火力、運搬力が必要でしたが、レモニア基地は航空戦力を安全に置いておける状態では無かったそうです。

空軍はレモニア基地の防衛部隊を欲していました。

そこで、カタールのJOCは対テロ部隊を指揮可能な人員をレモニア基地に送ることにしました。

その時JOC内でその資格があったのはZapata氏だけで、彼に白羽の矢が立ちました。

「いつか誰かから「どんなことに巻き込まれるか分からない事には、志願するなよ」と聞いた事がある」と記してあります。

「決して戦地に志願するな」という第一の掟を破り、辞令があった4時間後にはジブチに向かって飛んでいました。

以上が2章の内容です。

ざっとかいつまんで訳してみましたが、簡単に言うと「2ヵ月程カタールのアッサイリヤ基地に勤務し、その後ジブチのレモニア基地の支援要員として派遣されることになった」と、1行で完全に説明できる内容でした(笑)

1章からそうですが、「めっちゃ暑かった」とか、「この人は背がこれくらいで目が何色で髪の長さがどうこう」みたいな描写が多く、今のところ話の内容としては薄く、正直見どころ無しです(苦笑)

きっとアフガンに行ってからが本番だと思いますので、しばらく耐えながら読み進めようと思います。

お読みいただきありがとうございました。

初期アフミリフォト考察㉑ RISなのかRASなのか問題

日本から持ってきた香港回線のプリペイドSIMが期限切れになり、PS4でオンラインゲームが実質不可能になってしまいました。

大陸回線でも一応繋がりますが、私の契約回線が悪いのか、上り速度が遅すぎて全くお話にならないラグです。

下りは日本にいる時と変わらない速度なので、ダウンロードは早いのですが。

なので、今までやろうと思って後回しにしていたオフ専で遊べるゲームをやり始めました。

第一弾は「SEKIRO」です。

数々の賞を受賞して話題になったゲームですね。

フロム・ソフトウェアのお家芸?である超難易度で有名です。

類似システムである同社の「ダークソウル」シリーズに勝るとも劣らない歯ごたえです。

攻略サイトの類は一切見ていないので全体の進捗は分かりませんが、現在10時間強くらいプレイしています。

3時間程度プレイして操作やゲームシステムに慣れて、思い通りに立ち回れるようになってくると病みつきになりますね。

軒並み即死レベルの攻撃を繰り出してくる各面のボスキャラですが、ただ理不尽に難しい訳ではなく、動きをよく観察して攻撃を見切れば、正々堂々と正面から対峙して綺麗に倒せるようになっています。

なるほどこれが方々で絶賛される「絶妙なゲームバランス」なんだと思いました。

何回も殺されてリトライして、自分なりに攻略法を見出して、やっと倒せた時の達成感は得も言われません。

また、このゲームに関しては難易度設定が無いのも良い点だと思いました。

これがメーカーがベストに調整した、「ユーザーに遊んで欲しい」難易度なわけです。

何というか、メニューひとつで調味料も一切卓に置いていないラーメン屋のような感じですかね(笑)

やはりオフ専ゲームは、攻略サイト等は見ずにやるのが至上の体験だと思います。

どんな「神ゲー」でも、攻略サイトを読んでしまった時点で、ただの「作業ゲー」に成り下がってしまうというのが持論です。

逆にオンラインゲーム(対人対戦)は、他のプレイヤーに打ち勝つのがゲームの目的なので、攻略サイト等で可能な限り情報を集めないと同じ土俵にすら立てませんよね。

昔はお金を出して「攻略本」を買わないと攻略情報は手に入らなかったですが、今ではネットで無料で簡単に攻略情報が手に入ります。

非常に便利ですが、使いようによっては、至極のゲーム体験を自らの手でただの作業ゲーに貶めてしまう諸刃の剣です。

オフ専ゲームをプレイする目的は専ら「全面クリア」や「トロフィーコンプリート」な訳ですが、そこに至る「過程」をいかに楽しむかが、ゲームの本質だと思います。

ゲームに限った話でなく、何事も目的の為に手段を選ばないと、自ずと得られる結果は変わってきますよね。

「何の為にこれをしているのか?」を、常に頭に置いて判断する事が大切ですよね。

SEKIROのような激ムズゲームをやっていると、攻略サイトへの誘惑に負けない精神力が鍛えられるような気がします(笑)

それでは、そろそろ本題に入ります。

今まで「似てるからどっちでもいいや」と、後回しにしていた問題にそろそろメスを入れようと思いました。

「初期アフの時期のSOPMOD M4のレイルはRISなのかRASなのか?」問題です。

「何を今更そんな常識を」と思われる方も多いかもしれませんが、恥ずかしながら私は今までなおざりにして、ちゃんと意識していませんでした。

実物RASを買ってしまっているので、「調べてみたら実はRASなんて使われてなかった」という事実に直面してしまった場合、立ち直れないという逃げ腰姿勢もありました(笑)

しかも実物RISは入手難易度が高い印象ですので、間違っても「欲しい」と思わないよう、目を逸らしてきました。

「知らぬが仏、知るは地獄の門出」なわけで、今まで敢えてうやむやにしていたきらいはあります。

とはいえSOPMOD M4は21世紀の米軍特殊部隊装備では避けて通れぬ存在ですので、そろそろ自分なりに整理をつけておこうと思った次第です。

初期アフミリフォトでは、大半の隊員のM4にレイルシステムが装備されています。

しかし、RISとRASは外観が酷似している為、これらがRISなのかRASなのか判別できる写真は少ないです。

今回は数少ないながらも判別できた写真と、RISとRASについての情報を少し掘り下げ考察をしてみました。

まずは兎にも角にも、RISとRASを見分けるポイントを整理しておきます。

比較情報はネットに沢山ありますので、ここではミリフォト上で見分けられるポイントだけ書いておきます。

いくつも相違点はありますが、初期アフミリフォトレベルの解像度で見分けられるのは、レイル上面のネジの箇所くらいだと思います。

上がRIS、下がRASです。

RISはフロントサイトのすぐ後ろにネジがあり、RASはデルタリング前にネジがあります。

この一点に絞ってなるべく解像度が高く、レイル上面が映っている写真を探します。

惜しい写真はいくつもあるのですが、ものの見事にアクセサリやカバー、スリングで隠れていたり、露出していても解像度が低く判別不能だったりして非常に歯がゆいです。

そんな中、確認できた数少ない写真をご紹介します。

この写真を確認した時、思わず奥の隊員と同じくバンザイが出ました。

手前の隊員のM4です。

デルタリングのすぐ前にネジがあるのがはっきり確認できますので、これはRASで間違いなさそうです。

ちなみにこの写真は2002年のODA961の写真だと認識しています。

おそらく同じ時に撮られたと思われる写真はいくつかあります。

ストックにVELKETで医療キット?を巻いている印象的な写真ですよね。

初期アフODAのアイコンともいえるODA961の隊員のM4にRASが付いていたとなれば、「初期アフでRASはOK」と言っても問題ないのではないでしょうか。

少なくとも私の中ではOKになりましたので、所有している実物RASが無駄にならず一安心です(笑)

ちなみに米軍で支給されているRASはKAC製とP&S製があるようで、初期アフ時期はKAC製だと思います。

残念ながら私はP&S製ですが、裏側を見ないと判別はほぼ不可能なので妥協しています。

少し調べたら、両社で色味が微妙に違うという情報が散見されますが(KAC製の方が薄い)、所詮アルマイト(アルミニウムの染色手法)は工程上色のバラつきが大きい上に、紫外線で退色しやすいので、個体差が大きいと私は思っています。

なので、数個レベルの個体同士を見比べて「KAC製の方が色が薄い」と断言するのは早計では?と思います。

KAC製の方が先に支給されている=経年で退色している個体が多い可能性は高そうですし。

アルマイトは塗装と違い、所謂「染めもの」です。

染料の濃さや配合、液の温度、電流値、浸漬時間等の複数の条件が色に影響し、一般的に塗装より色バラつきが大きいです。

生半可なメーカーの処理だと、処理した季節によって色が変わるレベルです。

RASは装飾品ではなく実用軍用品なので、色バラつきに対する品質管理は厳しくなかったと想像できます。

また、アルマイトの色は顔料ではなく染料なので、耐候性が低く日光で色褪せしやすいです。

よくMk18のRIS2の独特なFDE色について、実とレプを並べて比較していたりしますが、上記のように製法上どちらも個体差の大きい製品のはずなので、これもあまり神経質にならない方がいいのではないかな?と思います。

色味が全然違ったり、製法が違う(塗装等)レプはさすがに論外ですが、色の濃い薄いくらいは多少の差があっても個体差と捉え、あまり気にしない方が精神衛生上よろしいかと思います。

少し話が逸れましたが、更にもうひとつ判別できた写真を発見しました。

これもデルタリング前にネジが見えるのでRASでしょう。

2002年夏の3rd SFGの隊員という認識です。

この時撮られたと思われる写真は大量に存在します。

また、この部隊はDiscoveryチャンネルに密着もされていました。

このあたりの詳細は過去記事にまとめてありますので、よろしければご覧ください。

過去記事「初期アフ映像考察 Discoveryチャンネル編 PART1」

19th(ODA961)に続き、3rd SFGの隊員のM4にもRAS装備が確認できました。

これなら胸を張って初期アフグリーンベレー装備でRASを着けられますね!

RASはエアガンで沢山レプリカがあるので助かりますよね。

(現行品でRIS着きM4トイガンはVFC電動くらいでしょうか?)

天下のマルイ様の次世代SOPMODでOKですね(ストックはダメですが)。

実物も、実物レイルの中であればかなり安価な相場です(P&S製ならば)。

逆にRISの使用例は無いのか?調べを進めてみました。

いつのどこの部隊か分かりませんが、下記写真が目につきました。

DCUにタクティカルベスト&アーマーの重ね着、UM21を背負っているので2000年台前半のアフガンかイラクだとは思います。

右の隊員のベストにグロック?と思われる拳銃をさしているのと、左の隊員のM4の銃身が短いので、前二例よりも少し後で、グリーンベレーではないかもしれませんが、少なくとも米軍特殊部隊だとは思います

真ん中の方は女性のようで、見た感じ取材に来たジャーナリストか何かでしょうか。

そんな不明な点の多い写真ですが、左の隊員のM4のレイル上面はしっかり見えます。

フロントサイトすぐ後ろにネジらしきものがありますね。

という事はRISのようです。

先ほどのRAS使用例よりも後と思われる写真でも、RIS使用例らしき写真を発見できました。

もしかしたら「ある時期のCQBRはRIS」のような事があったりするのかもしれませんね。

SOPMOD周りは非常に複雑なので嫌になりますよね(苦笑)

いずれにしても、RASが存在して以降もRISの使用例はありそうです。

ちゃんと見れば識別できる写真ももっとあるのかも知れませんが、この時点で「初期アフODAはRAS使ってた」という結論は導けたので、ひとまず満足です。

さらに、せっかくなのでちょっと各種年代を深堀りしてみました。

ちょっと調べたら、英語版wikipediaのSOPMODのページにがっつり資料がありました。

https://web.archive.org/web/20140913045158/http://www.dtic.mil/ndia/2006smallarms/taylor.pdf

National Defense Industrial Association Small Arms SymposiumというシンポジウムでNSWCが発表した資料?っぽいです。

この資料によると、SOPMOD BLOCK1は1995年から運用開始されていたようです。

また、RISのNSNは1005-01-416-1089のようです。

この番号で検索したところ、1995年に登録されているようです。

SOPMOD運用開始と同時期のようですね。

1995年頃からSOPMOD運用開始と同時にRISは投入され、各種隊員のM4に装着されていたと考えられますね。

ちなみに、マルイが初代電動M4A1を発売したのは1998年、M4A1 R.I.Sが発売されたのは1999年です。

当時はただ邪魔臭いとしか思わなかったですが、今見るとPAQ4型のバッテリーケースは味があって中々いいですね。

サードパーティー製も、モスキートモールドが1999年に発売したRISが走りのようです。

当時の米軍ファンは、採用から4年待たされてようやくM4とRISを手に出来たという事になるんですね。

今はメディア露出したらすぐに実物やレプリカが市場に登場しますので、つくづくいい時代ですね。

私がRISの存在を認識したのは、マルイがM4A1 R.I.Sを発売した際にアームズマガジンで記事を読んだ時でした。

当時中学生だった私はRISのフルネームを暗記して、友人に「レイル・インターフェイス・システムの略なんだよ?知ってる?」と得意げに自慢していたのを覚えています(笑)

RASは1998年にNSNに登録されているようです(No.1005-01-452-3527)。

初回に導入されたSOPMOD M4は5年間運用されて更新されたようですので、そこで一気にRISからRASになったのかもしれませんね。

全くの情報不足で完全な想像ですが、1996、1997年あたりに支給されたM4であれば、更新を待たずに9.11が起こり、RISが装備されたままアフガンに行った個体もあったかもしれませんね。

いずれにせよ初期アフグリーンベレー装備では、現在では実レプ共に入手難易度が高いRISを着けなくても大丈夫で、考証的にもむしろRASの方が無難、というのが今回私が得られた結論です。

RASはRISの完全な上位互換装置な訳ですし、よくありがちな「わざわざ旧型を好んで使っていた」という想像もちょっと無理がありますしね。

何かしらの強い拘りが無ければ、わざわざ初期アフグリーンベレー装備のM4でRISを着ける必要性は無いのかなと思われます。

お読みいただきありがとうございました。