スポンサーサイト

ホース・ソルジャーのナイトビジョン

まだまだホース・ソルジャー関連で書きたい事は山とありますが、全く時間が足りません。

こういう時「精神と時の部屋入りたい!」とかよく言いますけど、下は何歳くらいまでなら通じるんですかね?

リアルタイムのストライク世代は現在30~40歳くらいだと思いますが、超有名作品ですし再放送やリメイクもしょっちゅうされていますので、まだまだ全世代OKなネタなんでしょうか。

無駄話で頑張って何行か「かさ増し」してみましたが、今回は短めです(笑)

前回の感想で書き忘れた事をひとつ書きます。

※前回も書きましたが、ネタバレを親の敵のように憎む方や「重箱の隅突き太郎」が生理的に受け付けない方は、既に鼻毛は一本も残っていないかもしれませんが読まない事をおすすめ致します。

感想を書き忘れていたのは、ナイトビジョン演出についてです。

主人公達がアフガニスタンへ潜入する際、チヌークから降り立った際にナイトビジョンを装着していますが、対物レンズが煌々と緑色に光っていました。

おそらく演出の為にわざとやったのだろうとは思います。

「ナイトビジョンってさ、なんか緑色に光ってたよね??」的な、雰囲気的なノリで撮ったのではないと信じたいです(笑)

ただ、これはさすがに近代ミリタリー事情を何も知らない江戸時代の薩摩藩士からも「じゃっどん、暗か所でこげん光っておったら、わいからもおいの居る場所が丸見えじゃなかとか!」と、時空を越えてツッコミが入るのではないでしょうか。

西郷どん超面白いですね!

変態仮面、恥ずかしながら未見なので早く観ないと。

これは鈴木亮平のキャリア的には功績なのでしょうか?黒歴史なのでしょうか?笑

今は超マッチョですが、いつぞやはガリッガリになり、こんな芸当もこなすなんてまさに「和製デニーロ」ですね!

この着陸シーンを観た時、ブラックホークダウンのDVDのメイキングコメントでリドリー・スコット監督が「夜のシーンの撮影はリアルに撮り過ぎると真っ暗でわけわかんないし、いじりすぎると嘘くさくなってムズいんだよねー」と言っていたのを思い出しました。

きっとホース・ソルジャーの着陸シーンも苦心の末の演出だったのだと思います。

BHDの監督のコメントを聞いてから、映画の「夜のシーン」は少し意識して観るようになりました。

「13時間」は大半が夜の戦闘シーンですが、結構明るめで分かり易くて、かつ銃撃や爆発のエフェクトが映え、迫力があったのが印象的です。

「ヒート」ではラスト決闘の決着は夜だからこその演出で非常に素晴らしかったですよね。

相手の影の観察、自分の影の管理はサバゲでも非常に重要なテクニックですよね。

また、CGの「アラ」をごまかす為に「夜」と「雨」が使われると聞いたことがあります。

CG時代の幕開けだと私は認識している「ジュラシック・パーク」も、トイレおじさんがパクッといかれるシーンは雨の夜でした。

小学生の頃このシーンを観て「スピルバーグは優しいおじさんの皮を被った悪趣味残酷魔神」という認識をトラウマと共に心に刻みました(笑)

「GODZILLA」もずーっと雨でずーっと夜のニューヨークでしたね。

時が経って韓国製の「グエムル」は昼でしたが雨が降りしきっている漢江のほとりで暴れまわっていたと思います。

新作はまだ見ていませんが、「パシフィック・リム」も雨の夜の香港でデカイの同士がぶつかりあっていましたね。

他にも例を挙げたら枚挙に暇が無いと思います。

CG技術が成熟した最近の大作でも使われているので、単に技術不足をカバーする意味合いの他にも、粗く作って経費や時間削減ができるテクニックなのかもしれませんね。

気づいたら話が逸れまくってただの映画駄話になってしまいましたので、ここまでにします(笑)

次回はまたホース・ソルジャーの装備の事を書こうと思います。

まだまだ続きます!ホース・ソルジャー祭り in 4039 JETTINGS!

今までの祭りの模様

ホース・ソルジャー 装備考察

本当のホース・ソルジャー

ホース・ソルジャー 装備考察 PART2

ホース・ソルジャーとカニと修造と

お読みいただきありがとうございました。

ホース・ソルジャーとカニと修造と

ホース・ソルジャーネタ4日連投です。

我ながら頑張りました。

「堰を切ったような勢い」とはこのことですね(笑)

劇中装備の話やらリアルホースソルジャーの話をしてきましたが、ようやく映画としての感想、レビューを書いていこうと思います。

今回は文字多めでいつにも増して濃い目ですので、「鼻毛を抜くぐらいしかやる事が無い」ほど暇な方が、鼻毛をすっかり抜いた後にでも読んでいただければと思います。

※ネタバレを気にされる方、この映画を「すげー面白かった!」と思った方は、鼻毛を抜き終わってもお読みにならない事をおすすめします。

まず総評を書こうと思います。

「9.11の直後に勇敢なアメリカ兵士とその家族が、自らの身を賭して勇敢にテロリストと闘い、勝利した英雄譚があるんだよ」と、9.11をリアルタイムで知らない世代に紹介する教材という意味では、ちょうど良い作品なのかなと思います。

まあ一言で言うと「アメリカ軍かっけー!グリーンベレーかっけー!!」映画ですね(笑)

私は好きです。

ミリタリー趣向的には「初期アフって言葉は知ってるけど、詳細はよく知らない」という方には非常に良い取っ掛かりになると思います。

あとはストーリーも分かり易く、映像も迫力ありますので、普段あまり映画を観ない方にとっては映画体験としても楽しめると思います。

逆に言うと原作を読んでいたりある程度2001年の戦いの動向を既に知っていたり、映画をたくさん観ている方にとっては、ミリタリー的にも映画経験的にも得るものはあまり無いと思います。

また、個人的には「リアル」に徹底して欲しかった想いが強かった為、トンデモ戦闘シーンの数々や、クド過ぎるステレオタイプなタリバン描写等はノイズでしかありませんでした。

個人的な史実系大作戦争映画番付イメージとしては、プライベートライアン=BHD=シンレッドライン=プラトーン>>アメスナ=ロンサバ=13時間>ハクソーリッジ=本作といった印象です(他にもたくさんありますが割愛してます)。

多感な時期に観たこともあってか、私の中では下記作品が何度も何度も見返している不動のトップクラスです。

ストーリーについて

今月号のコンバットマガジンでDJちゅうさんが書いていた「ナウシカみたい」という言葉が非常にしっくりきました。

原作のクライマックスパートが丸々カットされているのは残念でした。

こんな中途半端な内容にするなら、今流行の「映画以上の巨費製作費」ドラマとしてNETFLIX等で作って欲しかったと節に思います。

(作品権を握るジェリー・ブラッカイマーとネット動画配信業界はどういう関係かは全然知りませんが。)

史実なので仕方ない部分もあるかと思いますが、起伏が無く、テンポとしては少し冗長に感じました。

また、物語の背骨となるドスタム将軍とネルソン大尉が信頼関係を築いていく過程は、一応起承転結はありましたが陳腐で、ドラマとしての見応えはイマイチでした。

このあたりは「いちアクション映画」としてみると欲を言い過ぎなのかもしれませんが、史実系のリアル路線映画として認識していましたので、個人的には物足りなかったところです。

「敵が共通というだけで、全く未知の人間」とどうやって信頼関係を築いていったか?をもっとしっかり掘り下げて、普遍的なメッセージまで落とし込んで欲しかったところです。

ただ、ドスタム将軍については全キャラクターの中でもしっかり描かれている方で、役者さんの雰囲気もあってよかったです。

一緒に観た友人は「デニスの植野にしか見えなかった」と言っていましたが(苦笑)

たしかに似てますね(笑)

演出について

装備が日を追うごとに汚れまくっていく過程等は雰囲気があってとてもよかったです。

所々にあるODAのチームメイトの「じゃれ合い」は戦争映画屈指の「良い雰囲気」が醸し出せていたのではないでしょうか。

全体的な画の感じや、効果音や特殊効果は「さすが大作系」と思える趣がありましたし、映画館に足を運んで鑑賞する価値を感じられました。

また、銃撃表現に関しては空薬莢がしっかり飛んでいるのは好印象でした。

終盤、ドスタム将軍が拾ったAKS74Uをコッキングし、装填されていた弾が排莢されるところまで描写されていたのには心の中で拍手しました。

タリバンについては描写があまりにもステレオタイプで、少し呆れてしまいました。

「タリバンは性差別的で非人道的で、こんなケダモノ共は全員米軍に殺されて当然!」と言わんばかりのシーンを結構長めに見せられます。

このグローバルなご時世に、こんな一方的なイメージを押し付けてくるのも珍しいというか、作品としての薄っぺらさを感じてしまいました。

相手が架空のエイリアンだったらこれくらいでもいいでしょうが、同じ人間同士、しかも実在する思想なわけですので、「どうしてタリバンがこんなに過激な思想になったのか?」「そもそもなんでこんな恐い人達がアフガニスタンを掌握できたのか?」を考えたり調べようと思うきっかけになるくらいの含みは持たせるべきだと個人的には思いました。

ここはまさに映画演出の妙だと思います。

以前ライムスター宇多丸のラジオ番組で「カニと修造理論」というのを聞きました。

それについて非常に分かり易い文章を下記URLで見つけましたので、抜粋します。

https://www.aap.or.jp/aapblog/%E3%82%AB%E3%83%8B%E3%81%A8%E4%BF%AE%E9%80%A0%E3%80%80%E7%90%86%E8%AB%96/

「松岡修造さんがグルメレポーターを務める『くいしん坊!万才』で、修造さんが漁船の上でカニを食べるシーン。

採れたてのカニをゆで、脚をバキッと折って、プリップリッの身を口いっぱいにほおばる。

甲羅をパカッと開けてカニみそを味わう。超おいしそうですよね。

その前には、なかなかカニが獲れずに苦労する修造さんの画。

やっとの思いで手にしたカニは本当においしそう。

「やったぜ、ついにカニが食べられる!超新鮮!超うまい!」ってもう完全に修造さんの気持ちになっちゃいますよね。

ところが、カニを食べる前に、ファインディングニモのような海の中の生き物の楽しく穏やかな生活のシーンを挿入したとする。

お母さんガニが赤ちゃんガニを連れて初めてのお散歩に出かける。

赤ちゃんガニはお母さんガニに寄り添って初めて見るきれいな海の世界に目をパチクリ。

そこへ修造さんが現れてお母さんガニを捕獲。ひとり残され泣き叫ぶ赤ちゃんガニ。

修造さんは母さんカニを調理し、脚をもぎ胴体を分解して、満面の笑みで、「いただきまーす!」と。

お母さんガニを食べる修造さんは完全に悪魔か何かです。カニ側の気持ちで映像を見てますから。」

修造=ODA、カニ=タリバンと置くと、この映画は前半の描き方になりますね。

家族の為や、脅されて仕方なく従軍しているタリバン兵士も多くいたはずです。

そこに何の警告も無く、突然天高くから爆弾を落として爆殺するわけです。

しかも背を向けて逃亡したり、手を挙げて投降している兵士も容赦なく撃ち殺します。

映画内ではこのようなシーンの前にタリバンの非道さを強調しているので「こんなやつら死んで当然。ざまあみろ!」という感情を促すような構成になっています。

2018年というご時勢でグローバルに配給する「史実映画」で、こんな歪んだ勧善懲悪演出は古臭いというか陳腐というか、率直に「ダサい」と思いました。

グリーンベレーはじめ現地で戦った米国兵士を「祖国の為を思って戦った英雄」と賞賛する事は大賛成です。

但し、その敵も己が正義を信じて賢明に戦った事を忘れてはいけません。

敵味方の熱い闘志のぶつかり合いを克明に描き、戦争とはなんなのか?平和とはなんなのか?を観た者に考えさせる事が「戦争映画」のあるべき姿だと私は思っています。

書いてて思いましたが、まさにこれは「ガンダム」が伝えているメッセージそのものですね。

ほぼ40年前のアニメでこれをしっかり描ききっているわけですから、ジャパニメーション恐るべしですね(笑) 日本の誇れる文化になるわけです。

戦闘シーンについて

「馬」がキーワードなので、馬を活躍させたい気持ちはわかりますが、戦国時代よろしく馬に乗って敵陣に突っ込む描写はやはり「残念」と思わざるを得なかったです。

「なんで自分は被弾しないで、走る馬上から片手で撃つ弾がバリケードに隠れている敵にバッシバシ当たるの?弾倉交換どうやるの?」という感想は小学生でも持つと思います(苦笑)

スタローンやシュワちゃんのような「存在自体が異次元」の役者が主人公であれば、このような描写はむしろケレン味として「旨み」になりますが、リアルっぽく描いている本作では私にとっては完全に「萎えポイント」になってしまいました。

「ハクソー・リッジ」も戦闘シーンが非常にお粗末で、残念な思いをした記憶があります。

特にクライマックスでハウエル軍曹が主人公に引きずられながらM3グリースガンをフルートで撃ちまくるシーン。

ゴルゴ13並みの射撃センスでバッタバタと日本兵をやっつけていました。

彼のM1ヘルメットの下にはきっと「無限バンダナ」が巻いてあったのでしょうね。

やられるのが我らが日本兵というのもあって、残念感に拍車がかかりました(苦笑)

ハクソー・リッジの戦闘シーンについてとても面白おかしく書いている記事を見つけましたので、参考に載せておきます。

https://takmo01.com/post-943-943

本作に話を戻しますが、フルオート(or 3バースト?)で撃ちまくって敵を倒すのも個人的には萎えました。

実際には至近距離だとフルオートで制圧射撃したりするのかもしれませんが、こと「映画的なリアルさ」においてはマイナスだと思いました。

というか交戦距離がサバゲ並に近いシーンが多く、サバゲ経験者は親近感を感じると思います(笑)

薄くてボロい土壁を、至近距離で発砲したAKの弾が全く貫通しないのもサバゲっぽかったですね。

昔に比べて近年はリアルなFPSゲーム等の普及で「薄い壁や脆い障害物は崩れたり弾が貫通する」というのは常識的な感覚として認識されつつあると思いますので、そろそろ映画表現としてもこのあたりは見直しして欲しいところですよね。

(20年前のプライベート・ライアンではしっかり「壁抜き」シーンがありますが)

前回の記事にも書きましたが、この映画を心から面白いと思ってらっしゃる方には、非常に不快な思いをさせてしまったであろう事を謝罪します。

映画と初期アフへの「愛」ゆえの「可愛さ余って憎さ百倍」状態なので、どうかご容赦ください。

私はこの映画に対して非常に期待が大きかった分、少しの「アラ」に対してかなり敏感になっているのは確実です。

ただ逆に、これが史実初期アフ題材でなければこんなに憤りは感じない反面、1ヵ月後には観たことを忘れるような薄味映画だったとも思いますが。

こういった脚色の映画を観ると「アメリカはずーっと戦争しているんだよな。そりゃこういう映画も必要か。」と、良くも悪くも自分が平和ボケした日本人だということを自覚します。

お読みいただきありがとうございました。

ホース・ソルジャー 装備考察 PART2

巷と己の熱が冷めない内に、どんどん記事にしていこうと思います。

なんかここ数日、ひたすらPCとにらめっこして文字を打ち続けている気がします(笑)

前回に引き続き、映画「ホース・ソルジャー」の登場キャラクターの装備を考察していきます。

前回はこちら

ホース・ソルジャー 装備考察

※今回も劇中のシーンに触れていますので、ネタバレに敏感な方はお読みにならない方が懸命かと思います。

前回のペースで書いていると全然終わらない気がしてきたので、ペースアップして気になったことだけササッと考察していきます。

まずはネルソン大尉の副官のハル・スペンサー准尉です。

演じられたマイケル・シャノンはとてもいい味を醸し出す俳優さんですよね。

彼のデビュー作である「恋はデジャ・ブ」は名作中の名作だと思います。

とても有名な映画なので殆どの方が観ていると思いますが、もし未見の方がいらっしゃったら猛烈におすすめです。

私は幼少期にTVで吹き替え映画を見過ぎたせいで、ビル・マーレイは吹き替えで見ないとしっくり来ないのですが、江原正士派です。

この映画の唯一残念なところは、吹き替えが安原義人だということです。まあ安原マーレイもゴーストバスターズで見まくっているので違和感は全くありませんが。

私の脳内では、ビル・マーレイは日本語しかしゃべりません。あとバック・トゥ・ザ・フューチャーのマーティとドクも日本語しかしゃべりません。シュワスタローンブルースウィリスは日本語の方が上手なバイリンガルです。

頭のおかしな事を言ってないでそろそろ装備に話を戻しましょう(笑)

個人的にはこのスペンサー准尉が一番謎装備です。

プレキャリは詳細は分かりませんでしたが、デザイン、カラー共に明らかに最近の物のように思えます。

生地とファステックスの色からFirst SpearやLBTかな?とあたりをつけて探してみましたが、特定できませんでした。

まあオーパーツと判断した時点でほぼ興味がなくなり、ろくに調査していませんが。

頭もボーマンのヘッドセットと、初期アフODAのイメージに無いものです。

初期アフODAであればRACALのURBANが鉄板かと思います(TASC1も?)。

もしくは前回も書きましたが、皆大好き受話器H-250ですね。

安くて存在感があって、ポーチやポケットに引っ掛けるだけで「野暮ったさ」3割増し確定のステキアイテムです(笑)

羽織っているジャケットもOD色のミリフォトでは見たことが無い物です。

どうせなら似ている形のナイトカモパーカーにすればよかったんじゃね?と思いました。

M4のアクセサリはしっかりしてそうですね。

たしかM4で狙撃しているシーンがありましたが、どうせ狙撃させるならMk12あたりを持たせて欲しかったですね。

こういう細かな心遣いというか発想というか、「マニア心くすぐりサービス精神」は全体的にあまり感じられない映画でした。

多分監督はミリタリーには興味が無いんじゃないかと思います。

なんというか、ミリタリー描写に対する「熱」とか「愛」をあまり感じられませんでした。

賛否ありますが、このあたりマイケル・ベイなら非常に「アツく」撮っていたんじゃないかと思います(笑)

ACOGのレティクル覗き込み視点も確か単なる十字だったと思いますし(記憶違いでしたらすみません)。

きょうびTVゲームでも光学機器毎のレティクルは再現されているというのに、邦画並みのディテールの甘さには閉口しました。

次はマイケル・ペーニャ演じるサム・ディラーです。

マイケル・ペーニャはすっかりハリウッドLE、ミリタリー映画の常連ですね。

個人的には役柄的に「ポスト トム・サイズモア」と思っています。

ちなみに女性のこの位置は満場一致でミシェル・ロドリゲス姉御でしょう(笑)

マイケル・ペーニャの起用について、私はひそかに初期アフドキュメンタリー番組「Profiles From The Front Line」で登場したDREW二等軍曹がモチーフになっていると思っています。

この番組もジェリー・ブラッカイマーが製作しているところが発想の根拠です。

アーマーはこの方もネルソン大尉と同じく、ODAらしからぬAAV着用です。

チェストリグはポーチのフラップの特徴から、EAGLEのユニバーサルチェストリグのODだと思います。

写真はコヨーテだと思いますが、ポーチの配置は映画と同じ構成に見えますね。

このチェストリグに関しては恥ずかしながら無知ですが、少し調べた限りだと04年製のバックルが使われている個体があるようなので、年代的にはアリなのかなと思います。

ただ、初期アフODAが使っている認識は私はありません。

まあEAGLEですし色もODというところで、使用されていたとしても自然に思えます。

TAC-TのMAVあたりにしておけば無難だったのにとは思いますが。

ちなみに無線のマイクはH-250を使っていますね。ナイス野暮!(すごく誉めています)

グローブはノーメックスのフライトグローブのタンだと思われます。

このグローブはタンもセージグリーンもどちらも実際のミリフォトで使用例がごまんとありますので、大正義ですね。

サム・ディラーが出演しているシーンで、敵陣を迂回する作戦時にお腹が空いて、たまたま通った羊飼いから足元を見られて高額で羊を買うシーンがあったと思います。

全10話のドラマであれば「息抜きシーン」として良いですが、極限まで圧縮しなければならない映画の尺で入れるにはあまりにも無駄に感じました。

また、21世紀の最強軍隊の中の更に粒選りの特殊部隊が、現地調達しないと糧食が間に合わない作戦立案、装備で出撃するのか?甚だ疑問に思いました。

まあ「必要最低限の糧食はあるが、士気高揚の為に嗜好品として羊を調達した」と解釈すれば何とか納得はいきますが。

旧日本軍のインパール攻略時に牟田口中将が実施した無謀極まる「ジンギスカン作戦」ではあるまいし、もし「食料すら無いほど物資が困窮していた」という表現としてこのシーンを入れたのであれば、非常に幼稚な描写ではないかなと思いました。

昨年の夏にNHKで放映していたインパール作戦の特集は非常に分かり易かったです。

毎年8月は良質な戦記番組がたくさん放映されますので、NHKを要チェックです!

そもそも、もし食料が現地調達必要なほど補給が切迫しているなら、ボディアーマーは真っ先に装備から除外されるはずですが、劇中ではしっかり着込んでいたと記憶しています。

「腹が減っては戦はできぬ」は人類史始まって以来の普遍的な教訓だと思います。

どんなに甲冑や鎧、プレキャリを着込んで鉄壁の防御にしても、お腹が空いて動けないのでは元も子もない事は子供でも分かりますよね。

こんな重箱の隅を突くような歪んだ見方をして映画が楽しめないのは、不幸以外のなにものでもないですよね(苦笑)

純粋無垢だった高校生ぐらいでこの映画を見ていたら、きっと今頃「神映画」として学校で友達と目を輝かせながらトークに花を咲かせていたと思います。

下手したら「乗馬教室通いたい!」と親に泣きついていたかもしれません(笑)

物を知って大人になるってツラい事ですね。

なりゆきで色々文句を書いてしまい、読む方によっては不快な思いをさせてしまったかもしれません。申し訳ありません。

しかしこれも私の溢れかえる「初期アフ愛」故の発言ということで、どうかご容赦いただければと思います(笑)

「初期アフ映画」は、思いつくのが「オブジェクティブ」というカルト映画だけという、戦争映画の中でも「超」が付くほど不遇なジャンルです。

そこにハリウッド大作という巨石を投じていただけた時点で「5億点!」というのが大前提の上での些細な苦言です。

ドキュメンタリーやメイキング映像付きのDX版ブルーレイなんかが出た日には間違いなく即予約すると思うので、ツンデレもいいとこですね(笑)

お読みいただきありがとうございました。

本当のホース・ソルジャー

※さらっと映画のネタバレが入っていたりするので、気にされる方は鑑賞された後にお読みいただければと思います。

まあ史実が元なのでネタバレも何もないっちゃないですが(笑)

米国では1月に公開されていたので、映画に合わせて当時の情報が色々再発信されているようですね。

英語は得意ではないのでちまちま調べていますが、面白い記事をいくつか見つけました。

http://www.historyvshollywood.com/reelfaces/12-strong/

全然ちゃんと読んでいませんが、ホース・ソルジャーに出てくる登場人物と、実際にモデルになった人物を比較しています。

ミッチ・ネルソン大尉という人物は実在せずMark Nutschという方がモデルだそうです。

またハル・スペンサー准尉も実在せずBob Penningtonという方がモデルのようです。

実際の貴重な写真がたくさん載っていて面白いです。

次の記事です。

http://dangerousmagazine.com/2018/01/20/general-dostum-12-strong-legend-heavy-d-boys/

Robert Young Peltonというジャーナリストが書いた記事です。

長くてほぼ読んでいませんが、ODA595の軌跡やドスタム将軍の経歴を綴った内容のようです。

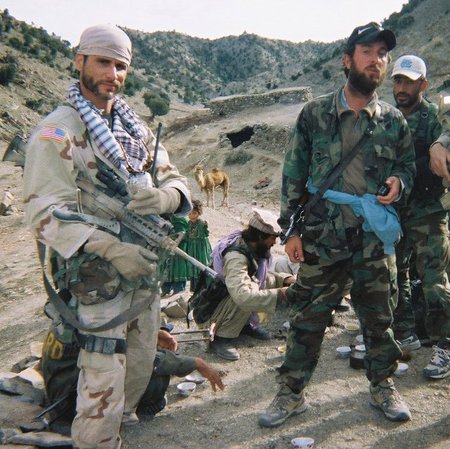

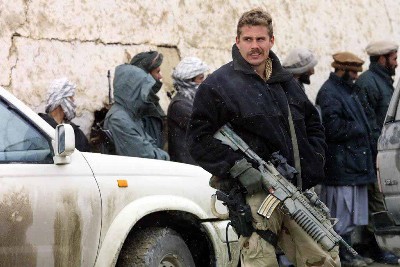

嬉しいことに、ここで1枚有名なミリフォトの特定ができました。

映画のラストから後日談にあたる「カライジャンギの戦い」でのODA595の一幕だそうです。

(原作ではこの戦いもがっつり書いてあるので、映画で興味を持った方は是非原作もお読みいただければと思います。)

上写真の右から2番目の方が映画のネルソン大尉と同じくBHIのコマンドチェストを着用していますね。

というか、この方は下写真と同一人物っぽいですね。

どれも何度も見ている写真でしたが、この記事を書いている時に今更気付きました。

ということは、これらの写真はすべてODA595の写真なのでしょうか。

映画のラストに出てくる下写真には、こんな「クセがすごい」人はいないように思うのですが。。

居るのかもしれませんが、一致しません。

アジア人にとっては欧米人の顔って本当に区別が付かないですね(苦笑)

逆もまた然りだと思いますが。

当時の第5特殊部隊グループの写真を見ていると、SPEARは3Cが支給されていたっぽいですね。

そして映画と違い、BALCS等の防弾衣はそもそも着ているところを見かけません。

荷物が限られていたことと、基本空爆誘導が任務だったので実際は防弾衣は着けていかなかったのでしょうか?

映画はWLの方もいれば3Cの方もいました。

ODA595は各組織の混成部隊だったようなので、もしかしたら逆にこれはリアルなのかもしれませんが、私の見識では「同一部隊で異なるカラーのSPEARは不自然」です。

第5特殊部隊グループ装備を再現するならば、SPEARは3Cが正解かなと思います。

ちなみに第3も3C、第19はWLというのが現状の私の見解です。

とはいえまだまだ全くもって浅い知識でしかないので、また新たな発見がありましたら記事にしていこうと思います。

ちなみにアジア担当の第1特殊部隊グループの同時期の写真では、WLのSPEARを着用しています。

このあたりから想像するに、担当地域の植生によって特殊部隊グループ毎に決まったカラーのSPEARが支給されていたと思うと個人的には納得がいきます。

1st アジア/太平洋地域担当 WL

3rd アフリカ担当 3C

5th 中東担当 3C

19th アジア/太平洋地域、中央アジア、中東、アフリカ一部担当 WL

あくまで私個人の妄想レベルの考察なので、何の確証もありませんが(笑)

ちなみにこの記事の著者ですが、有名な方のようで、2010年にはDPX GEARというナイフメーカーを立ち上げています。

このロゴを冠したキャップを被ったODA隊員と本人の記念写真もありますので、ODAアイテムとして手に入れたいところです。

(PEQ2を下に付けてるところは初めて見ました。普通に持ちにくくない?笑)

また、ODA574のパッチがこのキャラクターと同じ絵なのですが、どういう関係があるのか?非常に気になります。

最後に、先述した「カライジャンギの戦い」についての記事も見つけました。

https://alchetron.com/Battle-of-Qala-i-Jangi

下写真は「THALESのラジオポーチ紹介画像」として有名ですよね(笑)

この写真は「カライジャンギの戦い」時のものだそうです。

戦いの経緯は日本語の「ホース・ソルジャー」原作を読むほうが手っ取り早いですが、映像リンクは一見の価値ありだと思います。

こんなぎっしりの捕虜が蜂起して血みどろの戦いになるのですから、よっぽど映画的には盛り上がりそうなものですけど、映像にしなかったのはとても勿体ない気がします。

まあ本物の映像があるので十分ですね(笑)

2001年の5th SFG関連の情報は多過ぎて、全然解読考察が間に合いません。

まあ嬉しい悲鳴ですよね。

グリーンベレーはメディア露出が多いのでネット情報が多彩ですが、デルタなんて「存在しない部隊」なわけですから、情報を集めるのが非常に大変だと思います。

同じ陸特でも、デルタ装備をやられている方は本当にすごいと思います。

今は旬なので焦って雑に資料を見てしまっていますので、後日改めてじっくり時間を掛けて研究していきたいと思います。

お読みいただきありがとうございました。

ホース・ソルジャー 装備考察

遂に公開されましたね。

早速観てきましたので、劇中の装備について書いておこうと思います。

映画の感想はネタバレ&かなりネガティブな内容になりそうなので後回しにします(笑)

一言だけ感想を述べるなら、残念ながら(予想通り?)数年後まで語られるような名作戦争映画には決してならないと思います。

言いたい事はたくさんあるので、映画の内容の感想については後日記事にしようと思います。

今回は劇中のODA隊員の装備を現状分かる範囲で考察しようと思います。

結論から言うと、所々「?」な部分はあるものの、ミリフォトや映像で見る本物と雰囲気は近く、個人的には非常に好印象でした。

日を追うごとに装備が徐々に汚れていく様は、芸が細かくてとても良かったと思います。

映画の感想はミリブロに限らず色々なブロガーの方が書きあげているでしょうから、私は「ミリブロガー」として「装備考察」記事をまず書いていきます(笑)

登場人物毎にまとめて考察していきます。

まずは主人公のミッチ・ネルソン大尉からです。

クリヘム終始イケメンでした。

冒頭の「机キック」はちょっと大根感出過ぎてて吹いてしまいましたが(笑)

この方は予告編から装備がある程度割れていましたね。

私の分かる範囲で装備品を下記に書いていきます。

・AAV

・BHI コマンドチェストハーネス(現行型)

・サファリランド6004 タンカラー

・THALES ハンドマイク

・CAMELBAK グローブ?

・DCU

・ECWCS フリース

・M4

・M9

・メーカー不明トレッキングシューズ

・CASIO PROTREK PRW-6100?

AAV

まずは一番目立つアーマーですが、なぜか海兵隊が使用していたAAVを着用しています。

パっと見でRANGER BALCSに酷似していますが、肩部を見れば一発で見分けがつきます。

下写真はRANGER BALCSです。

ネルソン大尉

初期アフODAでAAVを使用していた例は見たことも聞いたこともないので、ここは無難にBALCSにしてほしかったところですね。

チームメイトはちゃんとBALCS着ていますし。

とはいえ、年代は合っていますし、ぱっと見はほぼBALCSと同じなので映画の装備としてはかなりいい線いっているのではないでしょうか。

ちなみに、劇中のAAVやBALCSの挙動を見ると、膨らみや歪み方からプレートは入っていないように見受けられました。

敵はAKで武装していることは事前に重々承知していたはずですので、不自然に感じます。

まあ撮影の都合なのでしょうが、もしかしたら重量の都合等で実際の侵攻時もプレートは入れていなかったのか?少し気になりました。

BHI コマンドチェストハーネス

BHIのコマンドチェストハーネスは実際の使用例はよく目にします。

ただ、本作のチェストハーネスは2001年当時には存在しない現行型です。

現行型だとすぐ分かる特徴としては

・ファステックスがカラー&「BLACKHAWK」刻印入り

・裏面がパッド張り

・腰紐にウェビング付き

本作ではファステックスと腰ひものディテールから現行型と判断できます。

また、この色は旧型には無かったのか?実際の使用例を見かけた記憶がありません。

型の違いはありますが、モデル自体は使用例ありのアイテムですので、ミリタリー好き目線でもまあOKではないかと思います。

サファリランド 6004

アップで確認できていないので確信できませんが、おそらくちゃんと旧型です。

少なくともレッグパネルは旧型ですね。

これは年代も合っていて使用例もありますし、安易に現行型を使っていない所は非常に素晴らしいですね。

THALES ハンドマイク

2000年代中期以降の米軍特殊部隊では鉄板アイテムのイメージですが、初期アフ時に使われていたイメージは皆無です。

ここは無難に初期アフ鉄板の「ザ・受話器」H-250にして欲しかったところです。

無線は出てきませんでしたが、マイクとアンテナからPRC-148ということにしていいでしょう。

CAMELBAK グローブ?

パッと見でCAMELBAKのグローブだと思いました。

しかしプログラムや劇中画像を見ていると、手首部のロゴがどうにもCAMELBAKに見えません。。

これは後々DVDが出たら研究ですね。

DCU

肩部にポケットを移植した定番カスタム品です。

下にフリースを着こむのはカッコイイですね。

寒くなったら真似しようと思います。

ECWCS フリース

肩の切り込み、裾のループからECWCSのフリースと思われます。

少なくとも初期アフODA御用達のLEPフリースとは違うと思われます。

この型も年代的には存在し、実際に陸軍で使用例はあるようですが、ODAとしてはLEPのフリースを着て欲しかったです。

このフリースに関しては過去記事にしています。

初期アフガンフリース比較

M4

ACOG、PEQ2、ナイツグリップ、ウエポンライトと、ザ・初期アフM4を忠実に再現していますね。

ライトは最初SUREFIREの6Pかと思いましたが、友人の助言でM660ではないかという結論に至りました。

段差とギザギザが660の方が近い形状に見えますね。

年代的にも合っていますし、6Pよりもレアな認識なので、ここはとても感心しました。

スリングはあまり詳しくないので何とも判断できませんが、よく海兵隊放出でオークション等に出てくるものに似ています。

海兵隊用=固定ストック用のためなのか、ネルソン大尉のM4もストック側はパラコードで括り付けている所を見て、よりこのスリングではないかな?と思った次第です。

M4の描写は質感も上々で、薬莢も舞い飛び素晴らしかったです。

M9

しっかりM9活躍シーンもありました。

トレッキングシューズ

メーカー等詳細は勉強不足でわかりませんが、安直にデザートブーツではない所はリアル感演出に一役買っていると思います。

CASIO PROTREK PRW-6100?

これは映画のラストで一瞬映っただけなのであまり自信はありませんが、特徴的なフォルムと液晶が確認できました。

このモデルであれば2014年発売なので、完全にオーパーツですね。

まあPROTEKというブランドでいえば実際に着用例がありますので、チョイスとしては「惜しい」といったところでしょうか。

サクサクと登場人物を紹介していくつもりでしたが、一名分で結構な分量になってしまいました(笑)

何回かに分けて書いていこうと思います。

いずれにせよ、日ごろから初期アフミリフォトを隅々まで見ている変人でなければ(笑)、十分「リアル」と思える境地の装備であることは間違いないと思います。

お読みいただきありがとうございました。