スポンサーサイト

初期アフ映像考察 BBC「Taleban Patrol」編 PART1

久々に映像考察ネタを書いていこうと思います。

今回の題材は2003年10月19日に英BBCで放映されたドキュメンタリー番組です。

BBCの「CORRESPONDENT」という番組のようです。

http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/correspondent/3172814.stm

良く分かっていませんが、おそらくNHKスペシャル的な番組で、週変わりで色々なテーマを取り上げるドキュメンタリー番組だと思われます。

ちなみに「タリバン」というと英語スペルは「Taliban」だと思っていましたが、BBCの公式サイトでの表記は「Taleban」となっています。

「Center」と「Centre」的な感じで、イギリス式とアメリカ式でスペルが違うようですね。初めて知りました。

題名の通り、アルカイダやタリバン関係者を捜索する為に村をパトロールするシーンが多く収められています。

ぱっと見「いつもの初期アフ」な感じの装備ですが、よく見ていくと「これ使ってたのか!」的な新たな発見が多くあり、トップ画像の隊員のごとく思わず小躍りを繰り出してしまうような素晴らしい番組でした(笑)

以前「逆BALCS伝説」という記事で書きましたが、BALCSを前後逆に着ているという貴重なシーンも収められています。

番組の公式サイトを見ると「US National Guard Special Forcesに密着したよ」と書いてあります。

ということは、第19か第20特殊部隊グループということになりますね。

上記に貼ったYoutubeのUP主は「19th」と記載していますが、コメントを見てみると「正確には20thだけどね」や「20thだよ。番組に出てる隊員俺の知り合いだもの。」的なコメントがありますので、20thである可能性が高そうです。

20thとなると、アフガニスタンに派遣されたのは下記Wikipediaの記事によれば2002年9月のようです。

イラクに転戦する3rdの後釜として、7thの第2大隊と共に派遣されたと書いてあります。

参考記事:Wikipedia「History of the United States Army Special Forces」

URL:https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_United_States_Army_Special_Forces

服装を見ると、ニットキャップを被っているくらいなので少なくとも夏ではなさそうですし、そこまで厚着ではないので真冬でも無さそうです。

パキスタンの国境がどうとか話が出ていますので、おそらく南部~東部のどこかの話だと思います。

3rd SFGはおそらくカブールの近くに派遣されていたようですので、置き換わりだとしたらこの番組の舞台もカブール周辺の東部地域ということかもしれません。

そこで、首都カブールと南部都市カンダハルの気候を調べてみました。

カブールは義務教育レベル、カンダハルはミリオタ義務教育レベルで知っている名前ですね。

ちなみにカブールについては、私は小学生の頃社会科の勉強で「アホがニス被る」で一発で覚えて以来、20年間一度も忘れた事がありません(笑)

語呂覚えは偉大ですね。

Wikipedia「カーブル」

URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB

Wikipedia「カンダハール」

URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%AB

ニット帽を被っていたシーンはおそらく朝で、日中は基本的にDCUを捲らず着ていたり、現地人はM65ジャケットを羽織ったりしています。

そんな服装の感じと平均最低気温と平均最高気温を見る感じでは、撮影されたのは2002年の10、11月あたりか、2003年の春、もしくは9月あたりかな?と推測してみました。

まあ上記2都市と標高が大きく違ったら気候も全然違うと思うのでなんとも言えませんが。

考察する上で大切な情報である部隊と時期ですが、とりあえずはこんなところにしておきます。

それでは隊員の装備を観察し、気になったポイントを挙げていこうと思います。

今回は1つ目の村をパトロールするシーンを考察します。

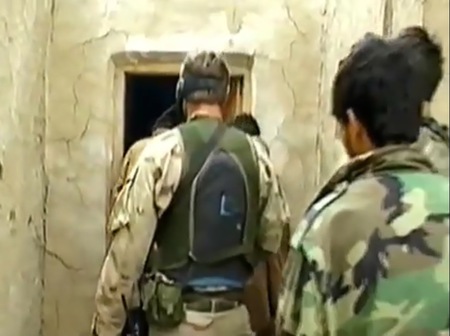

OTV

何人かの隊員はウッドランドのOTVを着用しています。

背中のポケットが特徴的でわかりやすいですね。

BALCS着用率はあまり多くないようで、OTVやABAのソフトアーマーを着用しているのを多く見かけます。

初期アフODAのOTV着用例は下記のようにミリフォトも出てきますが、新しい着用例を見つけられてよかったです。

まだ一度しか着用していませんが、レプリカを買った甲斐がありました。

V1 or オメガベスト

EAGLEのV1ベスト、もしくはBHIのオメガベストと思われるベストを着用しています。

色はグリーンのようで、下に黒いソフトアーマーを着用しています。

肩部の特徴的なベルクロの形状からABAの物と思われます。

今私の中で一番欲しい初期アフアイテムです。

ちなみに右手前の隊員はBALCSですね。

他の視点から、背中下部にアリススロットがない&上部にドラッグハンドルが無いのでSF仕様だと分かりますね。

次回以降に書こうと思いますが、なんと背面にドラッグハンドルが付いたBALCSと思われる着用例をついに見つけられました。

(ドラッグハンドル付き=RANGER BALCSのはずです。)

サイドの調整部はパラコード方式です。

この画像の右側の隊員ですが、顔にぼかしが入っています。

所々ぼかしが入っている隊員が出てきます。

この番組のYoutubeページのコメント欄でも言及があり、おそらくOGAか通訳ではないか、とのことでした。

いずれにせよ、ODA隊員では無さそうですね。

グレネーダーベスト

40mmが全面びっちり収納できるタイプのグレネーダーベストを着ている隊員もいました。

「童貞を殺すセーター」よろしく、ざっくり空いた背中が特徴的です(笑)

おそらく官給品ベスト(Filters Company?製)でしょう。

現場で交戦となった場合、狭いので40mmは出番が無さそうですが、移動中等で開けた場所で交戦となった場合を想定しているのでしょうか。

20発持てるようですが、こんなに持っとくとはどういう想定だったのでしょうかね。

無線機収納術

前述のV1ベストの隊員ですが、おそらくベストの一番左のマガジンポーチにはPRC148を入れているようです。

有名なODA961のCowboy氏も同じ方法で携帯していましたね。

DCUの足ポケットに無線機(おそらくPRC148)を入れている隊員がいます。

これも以前考察した「Profiles From The Front Line」に出てきた3rdと思われる隊員や、

「Special Operations Force: America's Secret Soldiers」で登場したODA342の隊員もIC-F3Sですが足ポケットに入れていたので、これも初期アフ鉄板携帯術といえそうですね。

ただアイテムを集めて漠然と着るだけでなく、汚したり加工したり、こういった細かいツボを押さえた「ぽい」着こなしをすることで装備の完成度は上がると思っています。

足ポケットインはサバゲでは落ちそうで不安ですけどね(笑)

RACAL URBAN ASSAULT HEADSET

これも定番アイテムの認識ですが、この部隊はやたらと被っている人が多いように感じます。

この村の場面ではないですが、キャップの下に被っているパターンもあり、着こなしの勉強になりますね。

似た形でTEAのTASCがありますが、どアップで映るシーンが多いので判別し易くて助かりました。

私はURBANを所有していたので大丈夫でしたが、持っていない方はこの動画で欲しい病を患う可能性が高いので注意してください(笑)

金属探知機

これも以前考察した「Special Operations Force: America's Secret Soldiers」に登場していましたね(同型かは分かりませんが)。

モデル特定や入手は難しそうですが、なんちゃって小道具シリーズとしてDIYするには面白いかもしれません。

タイラップ

手錠として使っています。

輪っかにして、ベストの背面のアリススロットに挿しています。

番組中で実際に背中のスロットからシュッと抜いて容疑者の手首に巻くシーンがありました。

これもお金の掛からない小道具としてありがたいですね。

レッグホルスター

定番の6004を装着している隊員が多いです。

銃も皆さんM9のようですね。

ここでもグロックや1911系の使用例は確認できませんでした。

一体いつになったら初期アフODAでの使用例は見つかるのでしょうか。

バックパック&レッグポーチ

謎の巨大バックパックを背負っています。

何なのか全く分かりません。

バックパックはUM21以外は特徴が掴みづらい上種類が多く、私には全然わかりません。

サバゲでも使いやすそうなレッグポーチを着けています。

TAC-Tのレッグダンプポーチあたりでしょうか。

レッグポーチ類は初期アフODAらしさを出すにはもってこいな上サバゲでも実用的な装備なので、色々取り揃えておきたいところです。

とりあえず最初の村の場面はこんなところにしておきましょう。

この後現地民との宴でODA隊員によるキレッキレな踊りを見たところで疲れがどっときたので、今回はここまでとします(笑)

次回以降、また「ガッサガサ画像観察シリーズ」が続くと思いますが、どうぞお付き合いお願いします。

お読みいただきありがとうございました。