スポンサーサイト

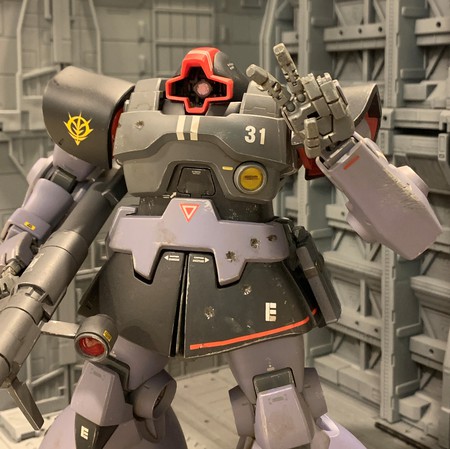

1/144 61式戦車

HGUC地上戦セットに付属している61式戦車を組みました。

陸上自衛隊の61式戦車では無く、地球連邦軍の61式戦車です。

ガンダムが始まったのは放送された1979年で、陸自の61式登場から20年近く経っていますので流石に一般的に広く知られていた存在だったと思います。

SFとはいえ戦争が題材なので、ある程度実在兵器の知識を持った関係者も多かったでしょうに、なぜ同じ「61式」にしたんでしょうかね。

創作なので60式でも62式でも全然良かったわけですからね。

何か意図があって敢えて同じにしたのかもしれませんね。

ガンダム界の61式戦車は他のMS達と同様、登場当初から地味に各作品に出演してはリファインされ、MS IGLOOでは詳細設定と共に非常に近未来的なデザインに生まれ変わりました。

このキットはMS IGLOOの設定に準拠した造形になっています。

スケールはHGUCに合わせて1/144と小さく、ごちゃごちゃと一杯アイテムが入った地上戦セットに入っていてオマケみたいな感じですが、単品で売られていてもなんら不思議ではない完成度です。

個人的にはザクがオマケで、この61式とワッパこそがこのキットの本命だと思います。

わりと真面目にもう一つのセットに入っているホバートラックと一緒に単品発売して欲しいです。

セット内のザクも陸戦型ガンダムも今や旧バージョンになってしまっており、このセットの存在価値自体が落ちてしまっていますしね。

61式を実在の戦車と比較すると化け物級です。

ドイツの超重戦車マウスとほぼ同じ大きさみたいです。

でも同スケールのMSやマゼラアタックと並べるとかなり小さい印象です。

ジオン脅威のメカニズムの前では、超重戦車級でも歯が立たないわけですね。

ちなみにセット内のワッパは細々と加工を施し、色塗って台座にグフ君たちと一緒に飾っています。

こういうキットもMSとはまた一味違った楽しさがあって中々良いものです。

そして今回、61式戦車の方も組んだ次第です。

工作内容は下記です。

・砲口開口

・砲身パーティングライン処理

・後部バスケット肉抜き(下部はメッシュ風に加工)

・機銃下部の余肉除去

・搭乗員設置

・アンテナ取り付け

どれも大した事はしていませんが、如何せんモノが小さいのでそれなりに神経を使いました。

スモークディスチャージャーも微妙な造形だったので作り直したい気持ちが湧きましたが、泥沼に嵌りそうなのでやめました。

ミリタリー好きとしては、砲口が埋まっているのはどのガンプラであっても許されませんよね(笑)

というわけでピンバイスで下穴を空けた後、デザインナイフを穴に突き立てくるくる回し縁を薄くしました。

このあたりはバンダイが手を抜いた訳では無く、金型強度や部品強度を考えると物理的に開口状態で成形するのは不可能なんだと思います。

ただ、実物ちゃんと見たこと無いので何とも言えませんが、同じ1/144スケールのワールドタンクミュージアムは61式より小口径の砲もちゃんと開口してるっぽいので、もしかしたらバンダイの技術ノウハウの問題なのかもしれません。

もしくはコストや品質保証上の問題も絡んでいるのかもしれません。

こういう部分を一度ガンプラ設計者と一晩がっつり飲みながら色々聞いてみたいものです。

メーカーの限界の壁は、ユーザーの真心と手間で超えていくのが筋というものでしょう。

しかし、前にも書きましたがトリガーガードを省略したりするのは一言モノ申したくなります。

これは技術的な問題では無く、明らかに部品数削減(こうすればサーベル握り手と銃持ち手が共用出来る)が目的であり、バンダイの中の人の「銃器愛」が足りていませんよね!

まあ、きっとコストかつかつでしょうから、中の人涙を飲んで省略したのかもしれませんが。

同色ランナーにトリガーガードにちょうど良い寸法の出っ張りをちょこっと出しておいて、「ここを切り出して接着すればトリガーガードになるよ。でもそれやるなら持ち手は自分で用意してね。」という配慮をしてくれたら、細かい配慮に逆に感謝したのになと思います。

少々脱線しましたが話を戻します。

砲身側面には目立つパーティングラインが入っていたので処理しました。

砲身根本裏面にヒケ逃げ孔がありますが、まあ組んだら見えないのでスルーしました。

素組みしてみて一番いただけなかったのは砲塔後部のバスケット部です。

右が素組み品です。

ここは設定画や1/35キットの方は上段は手すりで下段はメッシュ張りです。

1/35キットの写真

1/144キットは、成形品そのままでは空間であるはずの場所に肉が埋まり、上述の砲身穴同様「プラモの都合」丸出しで流石に野暮った過ぎると感じました。

真鍮線等で新造出来れば一番精巧になりそうですが、細い線の持ち合わせが無かったのと、なるべく手抜きで済ませたかったのでキットの部品を加工してみました。

上段は肉抜きし、手すり部は削り込んで細く丸みを帯びさせました。

結構力を加えても折れなかったので、ガシガシ作業できました。

上段肉抜きは細いピンバイスとデザインナイフ、ペーパーやすりがあれば案外時間も掛からず簡単に出来ましたのでおススメです。手すり肉抜きやるだけで出来上がりの印象が一気に変わると思います。

下段は肉抜きしてメッシュ張りなんて出来そうも無かったので、苦肉の策でデザインナイフの先端で抉って細かい穴を無数に開け、メッシュっぽい質感を試みましたが、なんとも言えない微妙な感じになってしまいました(苦笑)

もうちょっと慎重に作業し規則的に穴を並べるべきでした。

機銃下部も成形の関係でがっつり補強の為の肉が付いているので、削り落としました。

これも細かいところですが結構目立つ位置にあるので必須工作だと思います。

取り付けはキットのままだとなんか味気ないので、動きを出す為に斜め上に向けてに装着しました。

搭乗員はビルダーズパーツのMSフィギュアの下半身をぶった切って使いました。

1/144の人形を塗るのは本当に疲れますし、まだまだ技術不足で残念な仕上がりです。

人形を乗せる為、ハッチ部品は砲塔への嵌合部を除去し開けた状態で接着しました。

アクセントとしてアンテナを取り付けました。

戦車模型にアンテナを付けると、なんか一気に臨場感というか実在感が生まれる気がします。

公式設定ではMS IGLOOの61式にはアンテナ無いみたいですが、オリジン(の映像版)の方で出てくる61式には付いているので、その設定画を参考に2本取り付けました。

模型工作では定番の延ばしランナーです。

適当な長さに切ったランナーの両端を指で引っ張りながら、真ん中をろうそくやライターで炙ると「みょーん」とランナーを細長く延ばせます。

結構気持ち良くてクセになる作業です。

塗装色は悩みましたが、成形色に近い色だと「作った感」が薄くなりそうという卑しい考えでタンカラーに塗りました(笑)

タンカラーのスプレーを敢えてムラっぽく塗り部分的に下地を残し、クレオスのウェザリングカラーを複数色使いスミ入れやウェザリングを行いました。

オマケのような小さいキットですが、HGUC地上戦セットにおいてはむしろザクがオマケで61式が本命と言っていいくらい良く出来たキットなので、ちゃんと向き合って作ってみました。

とはいえ同スケールのMSに比べればかなり作業量は少なく、乾燥時間を除けば丸1日くらいの作業量でサクッと作れました。

2輌付属するので素組み品で全体像をチェックしながら作業できるので良いですね。

もう1輌も気が向いたら仕上げようと思います。

1/35の方も是非作ってみたいのですが、価格もビッグスケールになるので中々手が伸びない今日この頃です。

お読みいただきありがとうございました。

MG 旧ザク

今「午前10時の映画祭」でザ・ロックが上映しているようですね。

小学生の頃、金曜ロードショーの初回放送を見た時に衝撃を受けました。

ハメル准将が葉巻吸って指輪外して墓参り行くまでのオープニングと、シャワー室でモーションセンサー反応してからのおでこに一発までのシーンはVHSが擦り切れるまで何度も観ました。

完全に頭に刷り込まれているので、この日テレ版の吹き替えしか受け付けない体になってしまいました(笑)

金曜ロードショーでドハマりした時、もうこの映画を劇場で観る事はできないことを心底悔しく思いました。

まさかよりによってこのタイミングでリバイバル上映されるとは、またもや非常に悔しいです(現在中国在住の為)。

来年帰任予定なので、ショーン・コネリーにはあと1年長生きしてほしかったです(苦笑)

次ザ・ロックがまた映画館でかかるのはエド・ハリスの時でしょうかね(不謹慎)。

ちなみにスターウォーズ特別編も同じく小学生の頃劇場公開時に観られず、すごく悔しい思いをしました。

最寄りの駅前の映画館ではやっておらず、電車で錦糸町の楽天地まで行かなくてはならず、親が面倒くさがって連れて行ってくれませんでした。

これも数年前にEP1から順次3Dにリメイクして公開!となって狂喜乱舞したのですが、なんと一番見る価値のないEP1上映後にディズニーに権利を買収され打ち切り(正確には「凍結」)という、ぬか喜びも甚だしい憂き目を見ました。

あとはこれも小学生の時ですがプライベートライアンを友人と観に行く約束をし、当日映画館の前まで来たところで、友人の母親に「残酷な映画だからやっぱり観ちゃダメ」と言われて観られなかった事も、思い出すと昨日の事のように悔しさが胸に湧き上がってきます。

友人と私に教育上悪影響だと思って親心で止めてくれたにもかかわらず、今こうして立派なミリオタに育っているのは皮肉としか言いようがありませんね(笑)

子供がもう既に好きなモノを、親が力ずくで抑制するのは悪手でしかないという事をこの出来事から身をもって学べました。

映画館に纏わる思い出はまだまだ沢山ありますが、昨今は業界が目に見えて萎んでいるように感じられ、自分の子供が物心つく頃には「過去のコンテンツ」になってしまっているかもしれないと思うと一抹の寂しさを感じます。

その代わり新たな世代は新たなコンテンツで様々な思い出を作るのでしょう。

そうやって時代は進んでいくんですね。

とにかく自分の子供と一緒に映画館に行くのは夢ですので、映画館がオワコンになってしまう前にたくさん連れ出そうと思います。

前置きが長くなりましたが、そろそろ本題に入ります。

3年ほど前、日本でMG旧ザクが中古未組立品で安く売っていたのでとりあえず買って積んで置いたのですが、この前帰国したついでにこちらに持ってきて組み上げました。

ランバ・ラル専用機を一般機カラーに塗り替えています。

ランナー付きのままだと嵩張るので、日本で部品切り出し&合わせ目接着しておき運搬し、中国で14日間隔離中に紙やすりでしこしこと合わせ目消しておりました(笑)

手を入れたのはモノアイくらいで、後は丁寧に合わせ目消したり塗装しただけです。

20年以上前の古い作りのキットですが、今見ても非常にカッコイイです。

やっぱり旧ザクは一番好きなモビルスーツです。

このキットでひとつだけ気になるのは、商売上仕方ないと思いますが設定上は「旧ザク→ザクⅡ」の開発順ですが、キットは「ザクⅡ→旧ザク」の順で発売したことによる設計流用です。

つまり設定とは真逆でザクⅡがベースの設計になっており、当然のことながら極力部品は流用となります。

なので腿の側面やバックパックの側面等に「動力パイプの名残り」が垣間見え、「旧ザクなのにザクⅡありき感」という、設定上は矛盾しているディテールがあります。

ただ、最近になって旧ザクの先代のブグ、さらにその先輩のヴァッフの存在がオリジンのアニメ版で設定されました。

ヴァッフ

ブグ

この2機は動力パイプが露出しています。

パイプを出すことで流体パルスシステム(現実で言う油圧システムみたいな物)の効率を上げられ、運動性をUPできるという設定が明示されました。

また、内部スペースも確保され拡張性も高められるというメリットも挙げられています。

露出させるデメリットとしては抗堪性の低下が挙げられています。

コストと抗堪性を優先し旧ザクが量産採用されたが、運用してみたらやはり運動性と拡張性がもっと必要という結論となり、ザクⅡではまた動力パイプが外に出た、というのがオリジン界の開発経緯のようです

後付け設定にしては整合性取れている方かなと思います。

ガンダムはこのような後付け設定の積み重ねで今の緻密で広大な世界観がありますが、最初の最初はどこまで設定されていたのか?知りたいものです。

ちなみにブグという名称ですが、ガンダム黒歴史筆頭である「Gセイバー」で既に20年以上前に使われています。

Gセイバーの時代設定は1年戦争の100年以上後の話ですので、もちろん機体設定としては完全に別物です。

ほぼ「なかったこと扱い」の本作ですが、ちゃんと公式に存在するガンダム作品なわけで、ブグという名前が被っているのは中の人だって絶対把握していたはずです。

なのになぜわざわざ同じ名前にしたのか?非常に気になります。

何はともあれMG旧ザクが発売された時はどうか知りませんが、今はオリジン時空ですが公式で上記のような開発経緯設定がありますので、ザクⅠ開発時に既に動力パイプを外に出す仕様も考えられており、容易にコンバートできるよう設計されていたと考えれば一応脳内補完できます。

動力パイプ匂わせディテールは無い方が絶対いいですが、埋めるのも地味に面倒なのでキットのまま組みました。

まあ、このキットにしろオリジンHGキットにしろ、旧ザクを新規金型を起こして立体化してくれている時点で御の字ですね。

塗装は今回自分の中でベストな「旧ザク色」に出会えました。

クレオスのガンプラ向けスプレー塗料の「MSディープグリーン」と「MSライトブルー」です。

アニメの設定カラーだけどミリタリー感も損なわない、良い塩梅に落ち着いた色合いだと思います。

工程は下記です。

基本的な事しかしていませんが、ひとつひとつをいつも以上に丁寧な作業を心がけました。

1.各部品組み立て、表面処理(#400→#800)、グレーサフ(#1200)

2.基本塗装(ラッカースプレー)

3.部分塗装(エナメル塗料筆塗)

4.デカール貼り

5.スミ入れ(クレオスウェザリングカラーグランドブラウン)

6.トップコート

7.ウォッシング(クレオスウェザリングカラーグレイッシュブラウン+サンディウォッシュブレンド)

8.トップコート

9.ドライブラシ(エナメル塗料金属色)

いつもは手間を省くためにスミ入れとウォッシングを同色で同時にやってしまうのですが、今回は違う色で2工程に分けたのでより深みが出せました。

最後にトップコートするとドライブラシの金属感が削がれてしまうので、今回はウォッシング後にトップコートを吹き全体の印象を一旦馴染ませた上で、ドライブラシでアクセント付けとしてみました。

最後にトップコートしないと塗膜強度は落ちますが、このキットはグリグリ動かして楽しむ向きでは無いので今回は質感を優先しました。

可動に関してはヒジもヒザもいっちょ前に二重関節のくせして全然動きません。

この二重関節のおかげで「ガワラ肘」が出来るのは素晴らしいですが。

足首はお気持ち程度しか動かない始末です。

腰に関節は無く、胴体一体です。

キットが出た時期を考えればまあ及第点と言えるでしょうが、現在の脅威の可動範囲のガンプラ達と比べると残念と言わざるを得ませんね。

ただ、可動の不自由さを差し引いても立ち姿のキマり具合は現在のキットにヒケを取らないカッコよさだと思います。

最近のザクキットに比べると頭でっかちで胴がグラマーで足に対して短く、足の甲が高くて膝が大きくスネが短く、全体的に角ばっていてモールド入りまくりです。

このミリタリー感のあるメカメカしさが私的には超ストライクです。

1/144では08小隊版のHGザクがほぼ同じ特徴ですよね。

以前作ったHG08ザクは色々改造して可動を拡大しましたが、普通に立ち姿固定でもう一体作りたくなってきました。

でも中々再販はされなさそうですし、いつ手に入ることやらですね。

昨年12月からガンプラの工場が拡大し、生産能力が1.5倍になったとの事なので、特にマイナーキットの慢性的な品薄感が少しでも解消されてくるといいですね。

肩アーマーの鉄球のような丸さは特筆すべき美しさだと思います。

最近のザクはこれも可動構造の都合だと思いますが、ちょっと横に長過ぎるキットが多い印象があります。

まあ兵器の装甲なのでまん丸である必要性は無いわけですが、やはり歪な形よりきれいに丸い方が造形的な美しさを感じます。

ちなみにHGUCリバイブシャアザクの肩アーマーは丸みも大きさもいい感じだなと思います。

スパイクがちょっと短小で先端丸め過ぎなのは好みじゃないですが。

武装はとりあえずキット付属の120mmを持たせました(他は合わせ目消し途中で放置)。

マガジンは2個キットに付属しています。

小学生の頃初めてMGザクⅡを作った時に、マガジンが外せて腰に下げられる機構にものすごく感動したのを覚えています。

付属の105mmはちょっと小さく迫力に欠ける印象なので、より大きい旧キットの物を入手して持たせてあげたいところです。

ヒートホークはF2ザクの物です(ラル機付属の大型ヒートホークは派手でイマイチ好きになれなかったので。)

ヒートホークは腰の横に下げるのが一般的ですが、どう考えても邪魔くさそうですよね。

今回のような腰背面も、しゃがんだりした時に干渉しそうですし。

マウントもF2ザクの物で、基部を旧ザクに合わせる為プラ棒で新造し、MMP-78用の対空マガジンホルダーは削り取りシンプルにしました。

頭部の後ハメ化は少しだけ工夫がいりました。

頭部外装を左右貼り合わせる必要があるので、下から内部パーツが入るようくり抜きます。

そうすると首関節のPC基部を切除する事になるので、内部パーツ下部にプラサポで基部を接着しPCを固定しました。

見えない部分の細かい改造ですが、こういう所が狙い通りに上手くできるとすごく気持ちいいです。

モノアイはMSサイトレンズの中にメタリックピンクの反射シートを貼ったものをモノアイ基部パーツに接着しました。

大きさも個人的にはバッチリで気に入りました。

モノアイカバーは着けていませんので、後頭部の操作ノッチは切り飛ばし、モノアイ可動は細い棒等で直接動かします。

MSサイトレンズは細かいディテールが入っているので、今回のようなハイディテールな初期MGキットにはよくマッチすると思います。

逆にディテール少な目のキットには、WAVEのフラットバーニア等のシンプルなパーツの方が合う気がします。

やっぱりザクは何体作っても楽しいです。

現在進行形で3体のザクキットが仕掛かり中で、さらに2体構想中です。

昨年6月からガンプラ復帰して25体弱作ってきましたが、振り返るとまだ1体も「ガンダム」と名の付くキットを組んでいない事に気づきました(笑)

作ったキットはザク、グフ、ドム、ジム系列が9割を占めています。

GUNSTAというガンプラ専用SNSで一覧見られますので、もしよろしければ下記URLご覧ください。

https://gumpla.jp/author/4039

各機種が派生バリエーション豊富とはいえ、自分でもよく飽きないなと思います。

そろそろゲルググも仲間に入れてあげようと思います。

暑くなったらジオン水泳部一気組みとかも楽しそうですね。

という訳で、まだまだガンダムの出番は無さそうです(笑)

お読みいただきありがとうございました。

旧キット 1/100ドム

約1.5ヵ月に渡った一時帰国~隔離生活が終わり、先週から平常運転に戻りました。

その間休止していた模活も復活し、早速1機組み立てました。

今回組んだのは旧キットのリアルタイプドムです。

公式作例はこんな感じです。

以前制作したMGリックドムに貼るデカール目当てで入手したキットですが、デカールだけ取って積んでおくのも勿体ないので組みました。

今はHGUCやMGのモデルが何百と出ておりメインストリームとなっていますが、私が小学生の頃はHGUCはまだ発売前、MGもモデル数が少ない上に高価だったのでほぼ買えませんでした。

なので小学生の頃はもっぱら今で言うところの「旧キット」のお世話になっていました。

(旧キット=HGやMGに該当しない90年代頃までのキットの俗称)

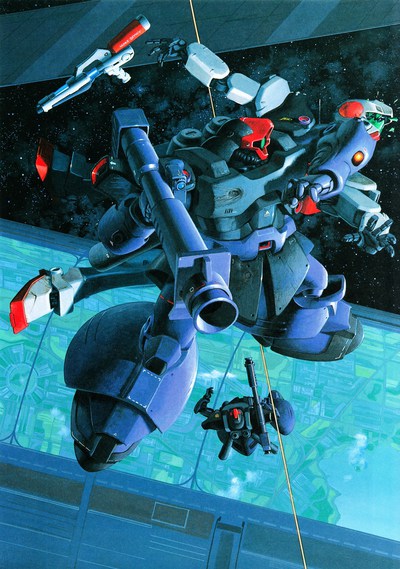

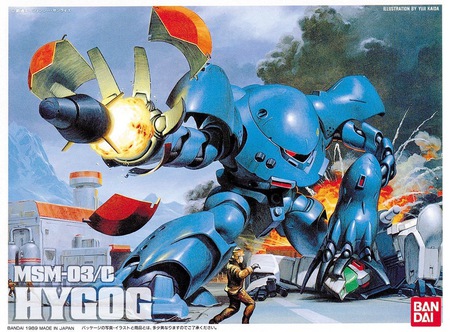

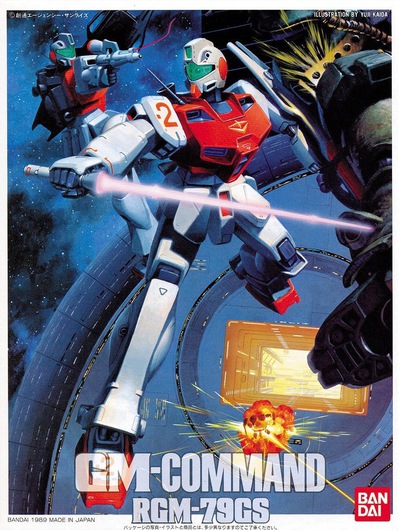

特に好きだったのはポケットの中の戦争シリーズでした。

箱絵がとにかくカッコよく、プラモ屋に行っては何十分も眺めていた記憶があります。

ジムコマンドやザク改は通算5、6体は組んだと思います。

他にも所謂初代ガンプラの位置づけの「ベストメカコレクション」も何体も組みました。

今のように通販が普及する前だったので、毎日のように近所のプラモ屋を何件も巡回し、お目当てのキットを探し回っていました。

1/144量産型ズゴックが中々手に入らずやきもきしたのはいい思い出です。

あと旧キットで印象的な思い出は私が小学校低学年の頃、ご近所さんが私がガンプラ好きというのを知っていて、くじ引きか何かで当てた1/60のゲルググキャノンをくれた事です。

おそらく家族は誰も覚えていないでしょうが、私は今でもこの時の事を鮮明に覚えています。

子供の頃の記憶ってかなり後の人生に影響しているよなと常々思いながら、自分の子らと接するようにしています。

小学校低学年の子供に1/60キットは荷が重すぎ、父親も子供と一緒にプラモを作るような甲斐性は無かったので、ちょっとだけ作って面倒になったのか「あとはお前が大きくなったら作りなさい」と言われ永らく箪笥の肥やしとなりました。

その後私が興味を無くした頃にうやむやに廃棄されてしまったと記憶しています。

大人になり道具も技術も充実してきましたので、そろそろ幼き頃のリベンジとして1/60ゲルググキャノンに挑戦しようかなと思います。

つい想い出話に逸れてしまいましたが、本キットに話を戻します。

小学生の頃のガンプラとの付き合い方はほぼ色も塗らず合わせ目も消さず、素組みした物をブンドドして遊んでいました。

なので本格的に旧キットと向き合うのは今回が初めてです。

まず制作にあたり、下記ポイントを挙げました。

・MGリックドムで余ったビームバズーカを活用

・関節は固定し、簡単工作で動きのあるポーズを実現

・モノアイ可動化は絶対条件

そもそも購入動機が「デカールのおまけ」なのでそこまで制作意欲は高くなく、変に凝ってしまうと制作モチベーションを維持するのが困難と判断し、極力手間が掛からずそれなりの仕上がりを目指そうというのがコンセプトです。

今回は拘り過ぎず、失敗してもいいやで突き進もうというメンタルを固めてから制作を開始しました。

昔のキットは現代のキットとは大きく違い、素組み状態では「まさかこれで完成??」となるような仕様です。

だからこそ各ユーザーの手が多く加わり、十人十色の「俺だけのガンプラ」になるのが魅力的ですよね。

最近流行の、素組みしてちょこっと部分塗装してトップコート吹いて適当にちょこっとウェザリングして終わりのような、所謂「かんたんフィニッシュ」と呼ばれるような作業だけではとても見られたものにはなりません。

とはいえ、構造自体は最近のキットに比べればかなり簡素なので各種加工の難易度は低く、やってみたら意外とサクサク進められました。

まあ今回私がやったのは初歩的な加工だけという事もありますが。

手を加えたのは下記です。

・モノアイ部新造

・各部後ハメ化し、各部位ごとに塗装

・関節構造は一度破壊し、アルミ線で接続

・旧キットの持ち手にMGリックドムのビームバズーカを握らせる

・ビームバズーカを肩に担がせる為、手首部の形状変更

・ビームバズーカのディテールダウン

・左手に現地改修シールド装備

・各関節を接着し、固定ポーズ化

ポイントを書いていきます。

モノアイはキットのままだと完全にモールドです。

個人的にはモノアイは絶対動いてほしいので、可動化しました。

加工としては下記です。

1.キットのモノアイ部を全てくり抜き

2.後頭部内面にボールジョイント基部を設置

3.ボールジョイント軸の先端にモノアイを貼り、基部に接続

頭部&胴体は前後で完全なモナカ構造なので、モノアイ塗装、後頭部内面艶消し黒塗装した後に前後貼り合わせ合わせ目消しました。

なので万が一ボールジョイントが外れたりすると修復不可能です(苦笑)

まあそしたら別の手段を考えるか、モノアイ消灯バージョンとして割り切ります。

上下左右にぐりぐり動かせるモノアイは我ながら上手くできました。

ビームバズーカはそのままだとMGクオリティで旧キットに持たせるにはハイディテール過ぎたので、細部を埋めたり削ったりしてシンプルな造形にしました。

もうちょっとシンプルにしても良かったかなと思いますが、飽きたので終わりにしました。

ガンプラって技術も勿論それなりに必要ですが、それよりも「これを形にしたい!」という想いの強さが作品の出来に大いに関わってくるなと思います。

「ここまだちょっと詰めが甘いけど...まあこんなもんだろ!」という妥協の気持ちは必ず発生します。

ここで妥協を許さず更に手間暇をかけて少しでも完成度を上げて行くかどうか、その努力の積み重ねが最終的な仕上がりに大きな差になって現れると思います。

なのでプラモは技術や道具よりも、まず作りたいという情熱が何より必要だと思っています。

最終的な姿を夢見て、ひとつひとつ地味で退屈な作業をやり切るという、プラモ作りはある種精神鍛錬の要素があるかもしれません(笑)

ビームバズーカの持ち手は旧キットの物にしたかったので、切った貼ったで合わせました。

ここで肩に担ぐことを見越して角度を付けて握らせました。

この辺りもいざ手を進めてみたらすんなり上手くいき、気持ち良かったです。

旧キットのテイストに合う手首カスタムパーツはかなり種類が少なく、あってもキットの何倍もするような価格です。

かといって旧キットの手首はそのままだとお粗末な出来な物が多いので、手首周りは旧キット作例の見どころのひとつだと思います。

今回のドムも当初左手は何も持たせないつもりでした。

が、キット付属の握りこぶしはかなり残念な出来で、かといって改修する技術も根気も無く、苦肉の策でシールドを持たせる事にしました。

シールドは旧キットのザクⅡの物に自作持ち手を付け、プラ板の増加装甲を貼りました。

溶接痕っぽくしたかったのですが微妙な感じになってしまいましたが、まあいい経験になりました。

シールド裏にはザクマシンガンの機関部を固定しこのままで発射可能という設定とし、ビームバズーカで対応が難しい近~中距離をカバーする兵器としました。

ここも思いつくままにささっと作業したので、アップで見ると雑な出来ですが、まあ今回は細かい事は気にしない方針なのでOKです。

作り込むならトリガー部から手元に掛けてワイヤーを伸ばしたり、リコイルを吸収するようなダンパーを付けたりしたかもしれません。

一通り各部品が仕上がったところで、ポーズを決めて瞬間接着剤でガチガチに関節を固めました。

ビームバズーカがかなり重く、バランスが取れたポーズで固定させるのが難しかったです。

バズーカを肩に担がせるために手首部はエポキシパテで成形しました。

ロクに調整せず適当に成形した割には一発OKでした。

固定ポーズなのでスタンド固定とし、足裏から延ばしています。

スタンドの台座部は以前制作して余っていたHGガンキャノン最初期型の物を穴埋めし塗装、軸はアルミ線を束ねたものを収縮チューブでまとめました。

完成後、ア・バオア・クーの背景と合成してみました。

何も考えず部屋で撮影したドムを切り抜いて背景に重ねた後、適当に明るさや色調、コントラスト等をいじっていると馴染んできて「いかにも合成でござい」感が薄まります。

全工程、いつもよりかなり適当に作った割にはそれなりに満足のいく仕上がりになりました。

ドムは傑作キット揃いで、このキットも例に漏れずポテンシャルが非常に高かった為、私のような稚拙な技術しか持ち合わせていなくても何とか見られるようになりました。

基本余りもので作ったので、このドム制作の為に買い足した物はゼロです。

新たな出費無しで色々勉強出来て存在感のあるドムが出来上がるなんて、すごく得した気分になりました(笑)

MGドムと並べても引けを取らない存在感です。

現代のキット並に可動させようとすると途端に難易度と作業量が増えますが、固定ポーズであればかなり楽してカッコ良くできるという事がわかりました。

最近水性塗料筆塗り全塗装に興味が湧いてきたので、塗装練習用に近い内にまた旧キット固定ポーズ化に着手するかもしれません。

お読みいただきありがとうございました。

ドム→リック・ドム換装機

あけましておめでとうございます。

本年も引き続きよろしくお願いします。

コロナで日本にろくに帰れない状態なのでサバゲはおろか軍拡もままならず、まだしばらくはガンプラ成分多めになると思います。

ミリフォト考察もいくつか候補写真があるのでいずれ記事化しようと思いますが、結構記事が多くなってきていて自分でも把握しきれなくなってきており、書いている途中で「あれ、この事既に前書いたような?」と頭を傾げながら過去記事を漁る事が多くなってきました(苦笑)

もし内容が以前の記事とダブっていたら、そっと優しく教えてくれると嬉しいです。

今月1年ぶりに日本へ帰れる予定ですので、14日間の自宅待機中に1年間買い溜めした物資の開梱&記事化をしていこうと思います。

では本題に入ります。

ずっとHGばかり作っていましたが最近はMGにも手を出し始め、今回はリック・ドムを作りました。

この前にまだ未記事化のMGジムVer.1.0も作っているのですが、こっちのドムの方が製作に注いだ情熱量が段違いで早く書きたくなったので繰り上げで記事化します。

トップ画は携帯アプリで適当に切り抜いてソロモンの背景と合成したものです。

切り抜きはスマホの無料アプリでサクサク出来て気持ちいいです。

この程度であればものの5分10分でしかもタダで作れるので、いい時代になりましたね。

一部重なって映り込んでいるスタンドを消したり、光の方向を考えたり、合成後のフィルタ調整をしっかりすればもうちょっとよくできそうです。

ジャブロー降下作戦に従軍後、何とか生き延び宇宙へ脱出したドムがソロモンで大急ぎでリック・ドムに換装された、という設定で組んでみました。

ドムとリック・ドムは一部部品以外共通という設定を活かして、一年戦争末期に地球で戦ったドムが宇宙に上がりリック・ドムとなって再び戦場へ投入される様子を想像しながらウェザリングに凝ってみました。

妄想した詳細設定は下記です。

0079年11月30日、キャリフォルニアベースよりガウ攻撃空母の搭載機として発進しジャブロー基地エリアに降下、基地内の宇宙港の破壊を目指し連邦軍と交戦。

同日、作戦は失敗に終わり撤退命令受領後、作戦地域を西方面へ脱出。

アンデス山脈を越え、12月2日未明にエクアドル西海岸で待機していた潜水艦隊に回収され南米を脱出。

12月5日明け方にキャリフォルニアベースに帰投後、そのまま急ぎHLVへ積み替えられパイロットと共に宇宙へ脱出、一路ソロモン要塞へ。

ソロモン要塞内ドックにて至急リックドムへの換装が施され、パイロットはその間に宙間戦闘慣熟プログラムを消化、慣らしついでに数日間の基地周辺哨戒任務を経て12月24日のソロモン防衛戦に突入。

その後の想像はお任せします。

ソロモン→ア・バオア・クー→デラーズフリート→アクシズ→新生ネオジオン→袖付きと闘い続けたと妄想すると胸アツですね!

ジャブロー→キャリフォルニアベースへの撤退ルートはジオニックフロントのストーリー展開をベースにしているので(回収地点がエクアドル沿岸というのは私の想像ですが)、公式設定的にもまあ矛盾はしていないかなと思っています。

PS2ジオニックフロントのステージ12で、闇夜のフェンリル隊に護ってもらって宇宙に上がったHLVに載っていたドムだった、と妄想して一人で盛り上がってます(笑)

ちなみにジャブロー降下作戦の目的は作品や設定資料でまちまちですが、個人的にはビンソン計画で宇宙艦隊再建の為ジャブローで建造された宇宙艦船群の打ち上げ施設を破壊し連邦の宇宙戦力増強を遅延させ、宇宙の守りを固める時間稼ぎをする為というのが一番しっくりきます。

そう考えると作戦に成功してもそのまま駐留したりさらに奥地に進軍する計画は無く、撤退ルートが用意されていたはずなので、目的を果たしたら後退し潜水艦隊で回収するというアイデアはすんなり受け入れられます。

ただ、一説ではジャブローにガウ18機で侵攻したとあり、ガウには3機のMSが格納可能だったので計54機のMSが出撃したことになります。

一方でユーコンは設定にバラつきがありますが2機ないし3機しか載らないようで、一年戦争通じて24隻しか作られていないという資料もあるので、マッドアングラー級を混ぜたとしてもとても当時54機を回収できる規模の潜水艦隊は編制できなかったと思います。

なので実質はかなりの数のMSが片道切符になると想定しての回収部隊編成だったかもしれないですね。

上記設定のように大慌てで地球から逃げ延び、連邦軍がソロモンに迫る中急ピッチで最低限の整備でリックドムに換装したので、宇宙用MSですが地球で付いた汚れがそのままだったり、損傷の軽い装甲は交換せずになっています。

一方でリックドム用に換装した部品や、損傷が激しく交換した装甲は真新しくなっています。

(右肩、右二の腕、右前腰、後ろスカート、左スネ外側、背面)

設定毎に各部品のフィルタリング、汚し、チッピング具合を変えて変化を出し「なりふり構わずとにかくリックドムの体を成して戦える状態にした」という、ソロモン戦直前のジオン軍メカニック達の慌ただしい情景が目に浮かぶような演出を目指しました。

パイロット「なんだよ、砂くらい落としてくれてもいいだろ。」

メカニック「「砂付き」は地球帰りの猛者って証!勲章みたいなもんじゃないですか。」

パイロット「うまい事言って手抜きやがって(笑)」

いかにも間に合わせな本機を見たパイロットとメカニックの間で、こんなやりとりがあったとかなかったとか。

基本塗装は無しで極力成形色活かし、クリアパーツやバーニア等だけ部分塗装しました。

キットのくすんだパープルの成形色が個人的にかなり好みなので、下手に塗り替えず成形色のままでいく決心をしました。

塗装しないでもほぼ完璧な色分けなのはかなりありがたいです。

下写真は未塗装状態で仮組みしたところです。

後ろの1/144のザクが小人のようですね。

1/100は存在感が素晴らしいです。

モノアイは可動軸のクリアパーツ差し込み軸を切り飛ばし、ビルダーズパーツのMSサイトレンズ01を貼り付けました。

ジャブロー攻略戦という激戦をかいくぐった機体なので、バトルダメージは避けて通れないと思い苦手ですがトライしました。

以前も少し紹介しましたが、漫画「MS戦記」の劇中のような戦いをイメージしながら作業しました。

余談ですが、この作品では宇宙からコムサイで大気圏突入してくる2次降下部隊が登場し、主人公はこのコムサイに回収されジャブローを脱出します。

ジャブロー戦では連邦軍が本格的にジムを投入し始めたので、トーチカや100mmマシンガン等の実弾兵器で被弾した箇所に加え、今回はビームスプレーガンで被弾した想定で熱で溶けた感じのダメージにもチャレンジしました。

右スネ横にもビーム痕を表現しましたが、入れた後に「どんな射角で撃たれたんだよこれ...」とセルフ突っ込みをしてしまいました。

ダメージ表現は毎回戦闘シーンを極力具体的に思い浮かべながら入れますが、まだまだ修行が足りません。

実弾痕はピンバイス+デザインナイフで抉り、ビーム痕はライターで熱したドライバーを当てて溶かしました。

ダメージ加工は一発勝負なので毎度緊張します。

損傷の激しい装甲は新品に交換している設定なので、ダメージ加工は交換するほどではない軽ダメージを意識して控えめにおさえました。

ドムとリックドムの外見的な違いは背面スラスター、スカート(とその内部のスラスター)、足裏のバーニアという認識なので、そこは工場出しの部品を換装したとして新品感のある仕上げにしました。

中身も一部推進機の換装、追加程度だったはずなので、一からリックドムを製造するよりドムを換装した方がかなりコストは低かったであろう事は想像に難くないですよね。

なのでジャブロー攻略に失敗し勝敗の決した地球圏に残すドムは、宇宙艦船打ち上げ基地等の重要拠点の防衛部隊や、連邦軍の侵攻ルート上で足止めや破壊工作を行う特殊部隊(ex.闇夜のフェンリル隊)等への最小限の配備に留め、残りは可能な限り宇宙へ上げリックドムに換装し、連邦軍の宇宙反攻作戦への備えに回したと考えました。

武装はMMP-80マシンガン+ザクシールドです。

F2ザク付属の物です。

この為に余剰パーツが半端なく付いてくるキンバライト基地バージョンを調達しました。

この写真の他、成形色がデザート色なので余剰パーツ扱いのマシンガン×1、バズーカ×1、シールド×1が入っています。

F2ザク本体も宇宙用に塗り替えて、このドムと一緒に並べようと思います。

シールドを持てるよう、持ち手を適当なジャンクパーツから作りました。

シールドの接続部に3mmジョイント穴を仕込みそこにPCを差し込み、ランナーのU字型になっている部分を切り出しPCに差しています。

貧相な見た目の持ち手ですが、どうせドムのゴツイ拳で覆い隠されるので手を抜きました。

ザクシールドはドムに持たせるとかなり小さく見え、この巨体をカバーするには役に立たなそうですね(苦笑)

スパイクシールドなら打突兵器も兼ねているのでいいかなと思いましたが、スパイク部品の持ち合わせが無く、F2ザクのアーマーから切り出すのは地味に面倒そうなので諦めました。

いつか旧ザク手に入ったら同梱のスパイクシールドに交換してあげようと思います。

武装は地球から持ってきたものでは無く、ソロモンで新たに受領した物という設定にして、マーキング番号等のフォントをドム本体のそれとは敢えて変えてみました。

同じジオン軍でも地球方面軍や宇宙攻撃軍等、旧日本軍等と同様縦割りの組織構成だったと考え、同じ装備でも規格名やマーキング書式が違っていたんじゃないかなという妄想を元にしています。

実例として、米軍では同じ小火器でも陸軍はM〇〇、海軍はMk.〇〇、空軍はGAU〇〇という規格名で採用していますよね。

同様に新品に交換した部分の装甲のナンバリングフォントも地球からそのままの装甲に書いてあるフォントとは違うものにしています。

前面スカートアーマーやスネのラインマークも地球での運用時には全て入っていましたが、被弾して交換した物にはラインマーク無しになっています。

各種ラインマークデカールは旧キットのリアルタイプドムから奪いました。

旧1/100ドムのキット自体も伝説的な完成度なので、ちょっといじりながら組んで本機と並べたいと思います。

パイロットはジャブロー戦での功績を買われ、ソロモン防衛隊着任時に少尉→中尉に昇格しています。

少尉→中尉は△みたいなマークが一個増えるだけなので、元の階級マークに加筆したという演出をしてみました。

中尉のデカールを貼り全体に砂汚れを施した後、上の△マーク周りの汚れのみを綺麗に落としエナメルのホワイトで上の△マークだけ上塗りして白さを強調し、「上の△マークはソロモンで後から書き入れた」という設定を演出してみました。

パイロットはどんな逆境でもしぶとく生き抜くタフガイをイメージしました。

なので士官学校出のエリートではなく、下士官から叩き上げで士官になったという設定です。

ジャブロー戦時は少尉でMS小隊長、新鋭機であるドムを任されていたので上官からは厚い信頼を寄せられていたのでしょう。

搭乗していたパイロットを妄想すると一層思い入れが深くなりますよね。

ジャブロー戦で部隊は消耗し、ソロモンに撤退後に他部隊と統合等して再編制されたと考えるのが自然なので、機体識別用ナンバーは一度上から塗りつぶし→新番号にナンバリングした演出にしようと思いましたが、うるさくなりそうなのでやめました。

「設定のリアルっぽさ」と「ガンプラそのものとしてのカッコ良さ」は、必ずしも比例関係にあるとは思っていないので、適度にバランスを取るよう気を付けています。

MMP-80は腰背面にマウントできるようにしました。

穴を空けてマウント自作するのは面倒だったので、マシンガン内部に磁石を仕込み、同様に後部スカートアーマー裏にも仕込み磁力でくっつくようにしました。

マウントリングはただマシンガンに引っ掛けているだけです。

ジャイアントバズは威力はありますが、装弾数が少なく戦闘中の弾倉交換も簡単ではなく経戦能力は低かったと思います。

ソロモン戦あたりからは連邦軍もMSを大量に投入しており、鈍重なジャイバズだけでは敵艦に近づく前に衝突する敵MS部隊とのドッグファイトに対応しきれなかったと思います。

特に後方で補給する暇も無い総力戦が予想されたソロモン戦では、ジャイバズ担いで腰にマシンガンひっ下げて重装備で出撃した、という妄想をしました。

マシンガンの予備弾倉も腰に下げています。

MGドムは古いキットだけあり、あからさまな合わせ目こそ数か所ありますが対処自体は簡単で、プロポーションやディテールは歴代ドムキットの最高峰に君臨すると思います。

肘の関節なんかはかなり凝った構造で面白いです。

大きなパーツ同士が隙間やズレなくピタッと嵌る金型、成形技術にも感嘆します。

MGで初採用された5本指可動の手も発売当時ヨダレものでした。

この指のおかげでポーズの幅が物凄く広がります。

まあウォッシング時は割れないよう全バラシで対応したり、武装持たせるのが煩わしいというマイナス点も否めませんが。

今回クレオスのウェザリングカラーでウォッシングとスミ入れしましたが、耐久性低下が心配です。

耐久性が心配な部分のスミ入れはスミ入れペンの方が安心かもしれないですね

デカくて重量級なのでアクションベースに乗せるのは不安でしたが、宇宙用なので避けては通れませんね。

何かの拍子でいきなりぶっ倒れて折れないよう祈るばかりです。

古いキットながらも多くの部分がMGの特長である「フレームに外装を装着する方式」なので、特に何の改造も無しに今回想像した設定が実現できました。

何も改造していないし塗装もろくにしていませんが、作りながら細かく設定を妄想したおかげで非常に楽しみながら作業でき、とても愛着の湧くリック・ドムになりました。

既に公開されていますが、今年中?にはドムVer.2.0が出ると思いますが、既に完成しきっている感のあるVer.1.0をどう超えてくるのか、今から非常に楽しみですね!

内部フレーム流用でリック・ドムⅡやプロトタイプドム、トロピカルドム等、MG未キット化の派生機種も出して欲しいところです。

お読みいただきありがとうございました。

ジムD型

先日、老舗戦車ゲームのワールドオブタンクス(WoT)のコンソール版(PS4、Xbox one)が、大型アップデートされました。

起動してみると、ロード画面でいきなり憧れの漢三人衆が登場しました。

どうやら新シーズンは「アクションヒーローズ」というテーマらしく、アクション映画スターとのコラボイベントですが、これ以上ない人選ですよね!

見た瞬間めちゃくちゃテンション上がりました。

対戦を繰り返しタスクを完了しポイントを稼ぐと、車長としてランボーやブラドック大佐やスネーク・プリスキンが手に入ります。

顔だけではなく、最初からスキルスロットが3つ解放されていて経験値1.3倍ボーナスというオイシイ能力を持っています。

と、シーズンイベントは大変素敵だったのですが、今回のアップデートは「もう別のゲーム」と呼べる程システム面に変更が加わりました。

グラフィックと効果音が根こそぎ変わったのは好みの問題ですしゲームプレイには直接関係ないのでまあいいのですが、UI周りや一部スキル、装備品も一新され立ち回りを根底から覆すシステム変更も多く入りました。

私はまだ9000戦くらいしかしていない青二才(総プレイ時間800時間くらい)なので、流されるまま新システムになんとか体を慣らしていますが、何万戦もしているベテランからすると耐え難い変更だったと思います。

今は数度改修が入ってまともになってきましたが、実装初日は明白に改悪と呼べる出来でした。

起動時にノリスとスタローンとラッセルを見て超アガッた直後、プレイして絶望しました。

今年一番の感情の乱高下だったかもしれません(笑)

プレイヤーアンケートでも確か90%近くが「アップデートに不満」と答え、公式フォーラムも大荒れだったようです。

普通にプレイしていたら「超やりづらい」と思う改悪を平気でしてくるので、プレイヤーからは「エアプ運営」と揶揄されています。

ただ、確かに良くなっている部分もあるにはありますので、最終的には皆が納得する構成になってきそうな期待はしています。

ここまで一気に変わると、もう在りし日のWoTは二度と遊べないという感情が生まれ一抹の寂しさを感じます。

ゲームのオンライン化が当たり前になって久しいですが、便利で幅が拡がった反面、今回のように好きだったゲームを二度と遊べなくなるというのは懐古趣味者にとっては弊害と言えるかもしれないですね。

では、そろそろ本題に入ります。

今回もガンプラです。

一時に比べて製作スピードは落ち着いてきていますが、基本毎日コツコツ手を動かしてます。

年末年始は良い意味でくだらないテレビ特番が沢山やるので、ながら見しながらガンプラ製作が捗りそうです。

今回はHGUCのジム寒冷地仕様を塗り替えました。

以前製作したジムスナイパーカスタム用の盾が欲しいが為だけに買ったキットです(笑)

供養の為、とりあえず組みました。

製作にあたりジム寒冷地仕様について調べ直すと、寒ジムはジムD型のマイナーチェンジ(寒冷地向け装備を追加した仕様)という事を知りました。

ジムD型はジムコマンドの前身という位置づけの機体です。

外観上は寒ジムとジムD型は変わらないという設定のようなので、ノー改造です。

ジムコマンドの前身さを出す為に、武装はコマンドシールドと90mmマシンガンにしてみました。

ジムD型は量産型ジムよりも後に登場したはずなので、戦争の舞台は既に宇宙になっていると思い、ウェザリングは黒色でウォッシング&ドライブラシしたのみで地上汚れは無しにしました(最近地上MSばっかり作って飽きてただけです)。

設定を結構調べましたが、ジムD型は宇宙で稼働できるのかイマイチ分かりませんでしたが(苦笑)

まあジムコマンドの前身であれば宇宙仕様も作られたはずだと脳内設定しています。

カラーもジムコマンド宇宙用を眺めながらざっくり塗りました。

キットは結構古いので、相応に構造も古く、最近のキットに比べると厄介な後ハメや合わせ目が多かったです。

(スネやアンクルアーマーや前腕は見事に左右真っ二つ、頭部も前後真っ二つだけどバイザー挟み込み式、胴体のダクトも先ハメ式)

ネットで先人方の後ハメ技術を参考にしながらやっつけました。

「そうきたか」的な後ハメアイデアばかりで、自力では思いつかないレベルのものばかりでした。

ネットが無かったら後ハメ考えるのに苦悶した挙句投げ出してたと思います(苦笑)

股関節は単純なボールジョイント、肩関節はスイング無しの一本軸、肘膝関節は非二重など、完全に前世代的な構造で可動の自由度は低いですが、スタイルやディテールは今の目でも十分カッコいいと思います。

しいて気になった所と言えば銃の握り手の指の造形がゴツ過ぎというか、なんか体に対して太すぎじゃね?ってくらいです。

さらにビームサーベルは手と柄と刀身が白色の一体成型なので、塗り分け的にもディテール的にもキビシイですね。

この時代のキットとしては遅れた仕様だと思います。

ただ、マニピュレータ周りはバンダイ含めサードパーティからもお手頃価格でハイディテールなパーツが出ており簡単に交換できるので、そこまでマイナス点とは思いません。

ビームサーベルも適当な連邦軍キットを他にも持っていれば大抵数本余ってますしね。

なので寒ジムのビームサーベルの省略化は良い判断だったと私は評価しています。

刀身を切断してクリアパーツに差し替えして、柄と手をちゃんと塗り分ければ、単に握りこぶしに柄を差し込んだだけの手首とはまた違った表情を演出できますしね。

ガンプラは完成した後の構造は勿論すごいですが、ランナーを眺めていると金型も長年培った相当なノウハウが込められているんだろうなと思います。

ランナーの枚数を可能な限り抑えつつ、設定上の色分けを出来る限り再現し、成形不良が起こらないよう樹脂の流れ方も考えているはずです。

可能な限り少ないランナー数で目立たないゲート位置、ヒケもウェルドも最小限に抑えて、しかも部品はどんどん繊細で複雑な形になっていってます。

今はパソコンで流動解析ソフトがあり金型内の樹脂の流れをシミュレートできるようになっていますが、もちろん40数年前は無かったでしょうからとてつもない苦労があったと思います。

子供の頃から、プラモは箱を開けてランナーの束を見た瞬間がある意味テンションの最高潮なのは今でも変わりません。

「こんな平面の物がどうやって組みあがって、あんなカッコイイMSや戦車や戦闘機になるんだろう」とワクワクします。

ランナーが多過ぎると冷静になって作り始めた頃にゲンナリしますが(笑)

今年一気に工場を拡張して新型成形機も入ったはずなので、これからもガンプラがどんな進化を遂げていくか非常に楽しみです。

増えた生産キャパを活用して再販キットの生産にも沢山手を回してもらえるとありがたいですね。

アクションベースに取り付ける為の

この写真とった直後に前のめりに転倒し、見事に頭部アンテナが折れました。

アンテナ付けて通信強化したのは通信環境の悪い寒冷地仕様の装備という妄想をし、D型には無かったと信じ込み自分を慰めました。

今回は肩に力を入れたオラ設定も改造もせず、気軽に作れました。

合わせ目消しはやる前は「やすり掛け嫌だな~めんどくさい!」と思うのですが、いざ手を動かし始めると止め時が分からず没頭してしまう不思議な作業で、上手に合わせ目が消せた時は自分が魔法使いにでもなった気分に浸れます。

そんな合わせ目消しの喜びをしっかり感じさせてくれる良キットだと思います。

余談ですが、クリスマスになると0080関連のワードがツイッターでトレンドになりますが、皆0080好きですよね。

私は子供の頃見た時はアル生意気だしバーニィヘタレだし、何よりケンプファーのやられ方が納得いかなくてあまり好きではありませんでした。

ある程度大人になって見返すと見え方が全然違って、しみじみといい作品だなあと思えるようになりました。

スパロボ等でバーニィとクリスが微笑ましくいちゃいちゃしている様子を見ると、物語的にはOVA版より陳腐になってしまっていると分かっていても小説版のラストを正史としたい気持ちになります。

これが今年最後の記事になると思います。

今年もお読みいただきありがとうございました。

来年も引き続きよろしくお願いします。

それではよいお年を。