スポンサーサイト

サバゲーバイキング

先日、ユニオン3フィールド同時開催の「サバゲーバイキング」にBucket Head氏、H氏と参加してきました。

バイキングと言ってもお昼ご飯が食べ放題というわけではなく、METユニオン、ユニオンベース、ヘッドショットの3フィールドが同時にゲームを開催していて、好き好きにフィールドを選んでゲームを楽しめるというものでした。

参加費は昼食代抜いて3000円でしたが、破格のコスパだと思います。

3ゲーム同時進行でも流石は老舗のユニオン、一切滞る事無くスムーズに各フィールドでゲーム回しをされていました。

スタッフも皆さん明るく聞き取り易い声で親切に対応してくださり、素晴らしいの一言に尽きます。

フィールドはご存知な方も多いでしょうし、3フィールドもあるので駆け足でポイントを書いていきます。

まずはユニオンベースです。

なんと言ってもフィールドの大外を囲うように延びる「山道」が特徴ですよね。

ここを登らずしてユニオンベースで遊んだとは言えませんね(笑)

ベース初体験だったH氏を連れて山道迂回ルートで攻めました。

山道は中央の砦から足場伝いに道が続くように変わっていました。

さらに斜面は一切のバリケードが無くなり、高台を取っても下からの撃ち上げに油断はできない造りになっていました。

実際我々も高台を陣取り敵全体を見下ろせる状況になりましたが、下からの思わぬ反撃でヒット者が続出しました(この時はほぼ無風だったのも大きいと思いますが)。

それでも撃ち下ろせる状況は圧倒的に有利ですし、このスケールの高低差はこのフィールドでしか味わえないと思うので、疲れますがついつい山道に足を運んでしまいます。

ちなみに「銃撃戦では撃ち下ろしが有利」というのは私は小学校5年生の時に映画「ザ・ロック」でエド・ハリスから学びました(笑)

ミリタリー好きなら99.999999%の方が見ているであろう名作中の名作ですよね!

シャワー室でのSEAL隊員達の悲劇は300回は繰り返し観ていると思います。

当時金曜ロードショーで録画したVHSが擦り切れる程観ました。

放映直後、仲良しの友人に「4039の家に遊びに行くと必ずザ・ロックの曲が流れている」と言わしめたほどです(笑)

あの金曜ロードショー初放映版の吹き替えが収録されたDVDが発売される日をずーっと待っているのですが、一向に出てきません。無念です。

サントラを町内中のCD屋を駆けずり回って探したのもいい思い出です。

今のようにアマゾンやヤフオク、youtubeが使えない時代は苦労したものです。

この映画以来ハンス・ジマーのファンになりました。

いつかこの映画の海兵隊装備をやらねばと思っているのですが、どうしてもこの

もしまだ「ザ・ロック」を観ていない方がいたら、イヤミではなく素直に羨ましいと思います。

初見の興奮、感動は絶対に初見でしか味わえません。

一度観てしまったら、二度と初見の状態には戻れないのです。

映画に限った話ではなく、何事も「初体験」というのは大きな価値があると思います。

これから世の中がどんなに便利になってもおそらく不変の価値だと思います。

なので、「あーこれ観たかったんだー」といって半分寝ながら機内映画で初見の映画を観てしまうのは、愚行としか言えない行為だと思います。

といっても私も誘惑に負けていつも初見映画を機内で観てしまい、その映画が面白かったら面白かった分だけ後悔するのですが(苦笑)

自分への戒めの為にここにぶちまけました(笑)

まあ映画が特別好きではない方からしたら、機内映画は適当にながら見できるこの上ない「いい暇潰し」だと思うので、結局はその人の価値観次第ですよね。

人生の時間は限られている割に世の娯楽は無限大に増殖し続けているので、本当に自分のしたいことは何か?を常に意識し取捨選択できるかが現代人に求められる最も大切なセンスなのかもしれませんね。

またもや得意の大脱線をしてしまいましたが、次フィールドの説明に入ります。

METユニオンです。

2年近く前に私が遊んだ時との大きな違いは、中央にキャットウォークが出来たことです。

上の通路もゲームで使えるようになっており、戦略性に深みが出ました。

キャットウォークを挟んで市外エリアと林&ブッシュエリアに分かれています。

市街地フィールドも色々凝ったオブジェや障害物が増えており、雰囲気が増していました。

METユニオンは平坦ですが変化に富んでいて広さもちょうどよく、交戦距離も位置取りやルートを考えれば近距離~遠距離まで様々に対応できるので、個人的にはゲームをしていて一番楽しいフィールドかもしれません。

ちょうど連携を取り易いような造りで、自然とチームで声を掛け合って「ラインを上げる」という感覚を体感しやすいからかもしれません。

個人的にはイチオシのフィールドです。

サバゲ初体験の友人知人を初めて連れて行くなら、私ならここかサバゲパークを選びます。

どちらも自分の周りの戦況を直感的に把握し易く、かつ交戦距離も程よい場合が多くどこから撃たれているかも分かり易いので「撃ち合っている感」を楽しみ易いと思うからです。

そして最後はヘッドショットです。

平坦で広大な敷地に、2階に登れる建物が20軒近くあるのは圧巻です。

まさに「街」です。

各建物の窓やその奥の暗がりに注意しながら、建物を一軒一軒制圧していくのはとても面白いです。

自分が2階に上がり、敵の足止めをしながら階下の味方に情報提供して攻め上がる支援をしたりと、色んな遊び方が出来るのも楽しいポイントです。

ただ全面同じような雰囲気なので、一日中ここでゲームをしていると飽きが来るのも確かです。

なので今回のように3フィールド選びながら遊べるサバゲーバイキングは大変ありがたいイベントでした。

ケータリングも充実しておりショップ出展もあり、参加者も程よく(体感150人くらい?でした)、純粋にゲームを沢山楽しみたいなら「サバゲ祭」よりもいいかもしれません。

そんなサバゲーバイキングに、私とBucket Head氏はUCPのODA合わせで臨みました。

完全に「双子コーデ」になりました(笑)

装備の特徴がまんま同じなので、ヒゲを付けている写真は自分でも一瞬どっちがどっちか分からなくなります。

イメージソースは現在研究真っ最中の「INSIDE THE GREENBERETS」です。

劇中のシーンとセーフティから見える風景がなんとなく似ていたので、テンションが上がって1時間くらいここでキャッキャ遊んでいました(笑)

よく見ると田んぼ感丸出しなので全然アフガンじゃないですが(苦笑)

Bucket Head氏は今回も小道具を仕込んできており、「小脇に抱えるのにちょうど良いダンボール」と

「洋物の地図」を用意していました。

おかげでアフガンの村々をパトロールしているナショジオODAっぽさが演出できました。

ちなみに地図はフィリピンのどこぞの島の地図なのはここだけのヒミツです(笑)

色々写真撮りましたが、このバックショットが今回一番お気に入りかもしれません。

Bucket Head氏はMBAVベースに胸ホルスター+3連M4ポーチ、脇はラジポ、ユーティリティポーチ、背中にMAP+MEDポーチというオーソドックスな構成でした。

腰足周りに何も着けていないところがナショジオODAらしさUPのポイントだと思います。

背中のMAPも敢えて中身をほぼ入れずペシャンコにしていますが、これも車両移動していた想定をするとリアルです。

実際のナショジオODAのMAPもスカスカっぽいですしね。

パックにはついついプチプチやシュマグ等「アンコ」をパンパンに詰めてしまいがちですが、場面を想定して敢えて空にするという上級テクニックだと思います。

さらに構成こそ基本的なものの、ポーチはDBTのキャメルタンやPPM、旧型BHI等シブいチョイスが勢ぞろいです。

直球のSFLCSは外して一味加えて来るところが彼らしいです。

凝っている装備は見ている側も楽しいですよね。

次回記事で詳しく書こうと思いますが、foretrex101もダミーながらよくある中華製ではなく、バンドは実物にしていました。

ホルスターも私が今超欲しいBHIの旧型プラットフォームで取り付けています。

ただ、MOLLE式では無くベルクロ式の方だったのでタイラップでMOLLEに括り付けています。

逆に現場臭くていいですよね。

彼のピンショットで私的ベストショットはこれです。

「村人へのお土産を入れた箱を笑顔で運ぶODAおじさん」です。

ハーツアンドマインズ感が溢れ出ていますね(笑)

今回は色々寸劇チックに写真を撮りましたので、次回の記事で載せようと思います。

私の装備詳細も次回記事でまとめようと思います。

H氏は3年間ほぼ何も変わらない装備です。

初めて買ったプレキャリ、メット、迷彩服(2種類)をずーっと着ています。

装備大好き人間2人にいつも囲まれているのに感化されない

まあ元々ミリタリーに興味が無く、その手のゲームもやらず、銃が出てくる映画やアニメ等も特段好きでない人なので、逆によく何年も一緒に飽きずにサバゲーしてくれているなと感謝しています。

今回、立てかけていたマルイの次世代SCAR-Hが倒れた拍子にストックロックボタンが折れてしまいました。

この部分の破損はあるあるのようですね。

これはマルイの設計というよりも、実銃のSCARの設計思想に起因しているところが大きいそうです。

SCARは無理な荷重が掛かった際、機関部への影響を避けストックが始めに壊れるようわざと脆く設計されているようです。

同じような話では、確かサファリランドのQLSもわざと壊れ易くしているようですね。

私の持っているVFC製の電動SCAR-Hも過去ストック部が簡単に折れましたので、確かな話なのかなと信じています。

H氏のサバゲー熱はだいぶ落ち着きを見せてきているので、この部品と一緒にサバゲーへの情熱も折れてしまわないか心配です。

これきっかけで「銃壊れちゃったし、もうやーめた」とならないよう、スペアパーツの手配や交換手順等、最大限バックアップしておこうと思います。

思い返してみると、ちゃんと晴れた日に屋外で一日通してバリバリゲームをやれたのは今年初めてかもしれません(笑)

定例会参加予定の日は狙ったように雨が降っており、あとはユルゲやギアフェス東北等、ゲームメインでは無いイベント参加も多かったので、ちょうど良い気候で久々に「サバゲらしいサバゲ」が楽しめて大満足な一日でした。

お読みいただきありがとうございました。

マーサイラス!

先日EAGLEのMAR CIRASを入手しましたので記事にしておきます。

MAR CIRASは私がグリーンベレー装備をやってみたいと思った頃は憧れの存在でした。

ご存知の方が殆どだと思いますが、CIRASはLANDとMARITIMEバージョンが有ります。

LAND

MARITIME

たとえポーチが満載されていてCIRAS本体がほぼ見えなくても、首元のグリーンのベルクロの有無で識別は超簡単ですね。

MARITIMEは省略してMARと書かれるのが一般的ですね。

特にMARの方は多くの特殊部隊が採用して、2000年代中盤のミリフォトでは非常に露出が多いです。

グリーンベレーも圧倒的にMARの方が使用例が多い印象です。

陸軍のくせにMARITIMEなんですね。不思議です。

まあ実際に私もLANDとMARどちらも着てみましたが、MOLLEの配置は圧倒的にMARの方が使い易いとは思います。

他にも要素はあるのかもしれませんが、いずれにせよLANDは少なくともODA装備では日陰者です。

ヤフオク等でも価格差がかなりありますが、安易に「CIRAS」だけで安いLANDに手を出すと、どうせそのうちMARが欲しくなるので注意が必要です。

今は時代が進みMBAVやRBAV、JPCやAVS等「花形」といえる代表格アーマーは数多くあり、また高品質なレプリカも大量にあり選択肢が多様化したおかげで、当時では考えられないくらい安価に手に入りました。

今回入手したのは2005年製のMサイズ、色はもちろんKHです。

タグから製造年月がわかります。

よく「青タグ」なんて言われていますが、どのような識別の役に立つのか勉強不足で分かりません。

文字がかなり掠れていますが、MFG DATEとサイズはちゃんと読める状態でいてくれました。感謝感激です!

この機会にCIRASについて改めて情報収集してみました。

私はてっきりCIRASはSFLCSとして支給が開始された物だと思っていましたが、違いました。

CIRASは2004年頃から支給が始まったようです。

対してSFLCSは2006年頃からのようです。

なので、SFLCSが支給されるまではCIRASにはあらゆるメーカーのポーチが着けられて運用されており、隊員毎に個性があり非常に魅力的です。

2004年まで支給が続けられていたと思われるSPEAR ELCSをはじめ、MOLLE2、パラクレイトやTAC-T、DBT、BHI等のポーチがごった煮状態です。

他にもACUが支給されているので2005年以降だと思いますが、MOLLE2ポーチを使っている隊員もいたりして興味深いです。

個人的にこれらの、SPEARが終わりSFLCSが支給されたあたりまでの「過渡期CIRAS」がかなりドストライクです。

なのでCIRAS入手を機にパラクレイトやTAC-T、DBT等のポーチを血眼になって集めている最中です。

ちなみにパラクレイトがMSA社に買収されて、タグに「MSAロゴ」が入ったのは有名な話だと思いますが、買収された時期は2006年だそうです。

なので、MSAタグの物は少なくとも2006年以後の物ということになり、年代考証に役立ちそうです。

このあたりは、ちょい古のデルタやCIFをやられている方なら常識なのかもしれませんね。

私はまだまだ浅はかなパラク知識しか無く、いそいそと勉強中です。

直近ちょうどASOLO FSN95も手に入れましたので、俄然2000年代中期ODA装備熱が上がってきました。

2006年以降のUCPを着てSFLCSてんこ盛りのODAももちろん大好きです。

ちょうどこのあたりのイメージソースといえばナショナルジオグラフィックが2007年に放送した「INSIDE THE GREENBERETS」が代表的だと思います。

先月号のコンバットマガジンでも特集されていましたね!

胸熱な記事でした。

この番組は10年近く前に盟友Bucket Head氏がケーブルテレビで録画したDVDを借りて見ましたが、この機に改めてちゃんと研究したいと思い、現在海外版正規DVDを輸入中です。

研究に先立ち、本番組で密着されたODA3124のパッチのレプリカを入手しておきました。

どうせ後で2000%欲しくなるので先に買っておいた次第です(笑)

今更ではありますが、今回のMAR CIRAS入手をきっかけにナショジオODA装備をしてみたいと思います。

嬉しいことに番組中の隊員もFSN95履きまくっていますし。

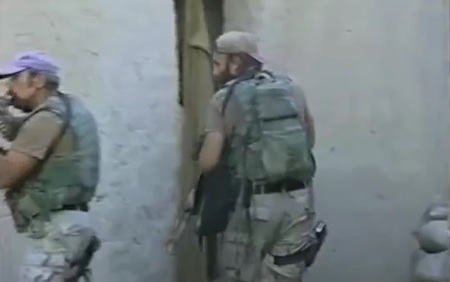

荒い画像ですがYoutubeでナショジオODAを眺めながら、現状のあり合わせで盛り付けてみました。

まだ足りないポーチが多く満足はいってないですが、概ねのイメージは実現できました。

ナショジオODAは基本ハンヴィーで移動しているためか、腰周り足周りに何も着けていないのが印象的です。

なのでホルスターはプレキャリに取り付ける必要が出てきます。

ホルスターをプレキャリに取り付けるプラットフォームで、この時期でよく見るのはBHIのナイロン式のプラットフォームです。

正式名称は「CQCストライクプラットホーム」というらしいです。

結構前から欲しくて探しているのですが、全然出てきません。。

レプリカが腐るほどあるプラ製のプラットフォームなら超楽勝なのですが。

こちらは「CQCホルスターMOLLEプラットフォーム」という名前らしいです。素晴らしく混同しますね。

チェストハーネスの件といい、BHIはマジでネーミングセンスが

ちなみに上記の旧型は2008年頭には生産終了し、そのちょっと前あたりからプラ製の物が発売開始されたようです。

なので2007、8年あたりまでの装備を再現する際は、このプラ製の方はオーパーツかもしれないので注意が必要ですね。

先日のギアレボでTJ1さんにお聞きしたのですが、サファリのホルスターもこのBHIのプラットフォームを使って着けている隊員が多かったそうです。

しかし私は全然見つけらず痺れを切らし、使用例は見た事がないのですがサファリランド製のプラットフォームを導入しました。

カイデックスの板に孔が空いていて、PALSに引っ掛けられる紐が付いているだけのシンプルなアイテムです。

これにレッグパネルから外した6004を取り付け、PALSに通しました。

このイマイチ洗練されてない野暮ったさがいい感じです(笑)

腰、足周りに装備を一切着けずにプレキャリに集約するとなると、大容量のCIRASといえど結構キツキツでした。

サバゲでの実用性も考慮すると、CIRASに取り付け必須なポーチは下記になります。

・M4マガジンポーチ(5本以上携行)

・M9マガジンポーチ(2本以上携行)

・ホルスター

・ユーティリティポーチ(IFAK設定の貴重品入れ)

・ラジオポーチ

・ダンプポーチ

・PTT

それらを干渉しないように組んでみた結果が上記の写真のような構成になりました。

下記のように、まるでパズルのように配置が決まりました。

ホルスターの位置が下の方になっていますが、よく見る胸の位置にしてしまうと、その下に置けるポーチが限られてしまいます。

緑のTAC-TのMAVポーチをダンプポーチとするのですが、これをサイドパネルに持っていくと腕が回らず空マガジンを入れるのにまごついてしまう為、前面にある必要があります。

しかしMAVポーチの上にホルスターが来ると邪魔になり、空マガジン処理にまごついてしまうため、ホルスター位置を下げた次第です。

ホルスターとダンプポーチで前面下は埋まってしまったので、左右サイドパネルと背面でM4マガジン、ラジオ、ユーティリティを賄わなければいけません。

そうなると中身を取り出せる位置にある必要があるマガジンポーチとユーティリティポーチが左右パネル、ラジオは背面にいくしかありません。

私は右利きなので、ゲーム中のマガジンチェンジを考えると左側にマガジンポーチを置きます。

CIRASの左右パネルは横4コマです。

4コマで5本以上収納でき、時代と部隊に合っているポーチを我が家で探したところ、SFLCSの200RD SAWポーチしかありませんでした。

このポーチであればM4マガジンが6本収納できます。

最悪4本携行でもゲームでそこまで不便はないのですが、実際のミリフォトを見ていると最低でも6本以上は収納できるポーチ構成(ダブル×3等)で構成している隊員が殆どなので、4本携行の装備はあまりリアルではないのかな?と思ったのもあります。

素早いリロードは難しいですが、基本遠距離戦を想定しているアフガンODA装備をモデルにしているのでまあ仕方がないところかなと。

サバゲでも実用的な装備を考えると、やはり市街戦やCQB等向けの短銃身のメインアームでオープントップマガジンポーチ、わき腹や背中がスッキリしている構成を再現するのがよさそうですね。

ユーティリティポーチは差し色とラジオポーチとの親和性を考えて、パラクレイトのGPポーチにしますが、まだ届いていないので暫定的にELCSを着けています。

先述しましたがラジオポーチもパラクレイトの物です。

一時は「高嶺の花」の存在でしたが、私はだいぶ落ち着いた頃に買いました。

今は更にお求め安くなってきていますね。今が買い時じゃないでしょうか。

SFLCSのラジポとは全然使い勝手が違いますので、隊員によって好みで使い分けていたのではないかと想像しています。

実際にパラクレイトのポーチはODAのミリフォトでも露出が多めな認識です。

アンテナはブレードアンテナをCIRASの肩部にぶっ刺しました。

これはCIRAS的には結構ポピュラーな収納法だと思いますが、アンテナの収納方法は個性の出せる箇所ですよね。

胸部にピストルマガジン×2とPTT、小物をくっつけて盛り付け完了です。

あとはカマボコ板付きのMICH2000にCOMTAC1、UCPに先述のODA3124パッチを貼り付けてオークリーのグローブを嵌めてFSN95を履いてBLOCK1のM4を持てばとりあえずナショジオODAの完成ですね。

まだまだ詰める箇所は多いですが、ひとまずこんな感じで久々に初期アフ以外のODA装備で次回のサバゲはいきたいと思います。

SFLCSはキットバッグまで買って結構集めていますが、今回を機に年代にも拘ってみようかなと思い始めました。

年代によって色も結構違いますしね。

幸いSFLCSは製造年月が書いてある場合が殆どなので識別はしやすいですし、最近だいぶ相場も落ち着いて来ているので色々見てみようと思う今日この頃です。

お読みいただきありがとうございました。

ギアレボ 参加装備

先日のギアレボに参加した際の装備をまとめておきます。

今回も例に漏れず初期アフ装備です。

何のレボリューションもありませんね(笑)

先日記事にもした7th SFGのJames Michael Mauldwin氏の2002年頃と思われる写真をメインのイメージにしました。

上下ツートンと両足の黒装備、キャップをオマージュしました。

下記主なレシピです。

・BALCS with BHIコマンドチェストハーネス with CAMELBAK MULE

・SAFARILAND 6004(M92F)

・BHI M4レッグマガジンポーチ

・ALTA ニーパッド

・PRC148 with RACAL アーバンヘッドセット

・DCUジャケット

・BDUパンツ

・BUDWEISER RACINGキャップ

・OAKLEY STRAIGHT JACKET

・NIKE ACG

・PROTREK PRG-40

・M4

・M9

・ヒゲとカツラ

いくつか詳細を書いていきます。

BALCS

レプリカBALCS(おそらくSPECWARCOM製)に実物BHI旧型チェストハーネスと旧型CAMELBAK MULEを合体させた、ボリューム満点のメインコンポーネントです。

まずチェストハーネスですが、肩紐と本体はファステックスで簡単に外せるので、後ろ側を外してBALCSの背面MOLLEに通しています。

隊員放出カスタムでもELCSの背面パネルを同じようにBALCSの背中MOLLEに通して「前掛け」にしている例がありますので、それなりに説得力はあるのかな?と思っています。

このBALCSカスタムは過去記事にしています。

「激シブ!カスタムBALCS」

ただ、これだけでは肩のところがズレて着心地と取り回しが悪いので、何箇所か結束バンドで括りました。

こうすることでBALCSとチェストハーネスが一体として運用することができ、着脱や運搬が楽で着心地も向上しました。

背面もCAMELBAK MULEを一体化させました。

MULEの4隅のループに結束バンドを通し、BALCSのMOLLEに結んでいます。

これで肩ストラップの煩わしさから解放されます。

これも元ネタらしきものは一応あり、ドキュメンタリー番組「Profiles From The Front Line」で、19th SFGのMIKE大尉が肩ストラップを使わず背負っているように見えるシーンから想像しました。

こうして3アイテムを一体化させ、サバゲ運用上はゲームし易くて便利でしたが、実際のグリーンベレー隊員の仕事を想定するとどうなのかな?とちょっと思います。

ドキュメンタリー番組等を見ていると、1日の中で車両で移動する際や現場先、役割によって、フル装備だったり何も着ていなかったりアーマーのみ着用したりしている場面があります。

アーマーとチェストリグ等を一体化させてしまうとこのような柔軟な装備の足し引きが出来なくなるので、逆に不便かも?と思います。

まあ実際の現場でも色々な考えの人がいたでしょうし一概には言えませんし、なにより「俺工夫したんだぜ!」という自己満足に浸れたのでよしとします(笑)

チェストハーネスのユーティリティポーチはLC-2のメディカルキットがあつらえたようにすっぽり入ったので、とりあえず入れておきました。

外観でも角ばった見た目になり、地味ですがディテールアップしました。

こういう細かいところの積み重ねは大事だと個人的には思います。

あとはIC-F3Sも目立つ位置に掛けてみましたが、存在感が良い感じです。

サイズ的に特小を仕込んだりは難しく、ましてそのまま使うには免許がいるのでただのオブジェになってしまいますが、初期アフ装備レベルは確実に上がると思います。

ミリフォト等でよく見るようにBALCSの縦MOLLEに引っ掛けていただけですが、走っても銃を構えても脱落することなく、かつ抜くのは容易だったので非常に理にかなった装着法だというのを身をもって体感できました。

BHIレッグマガジンポーチ

念願のアイテムが先日手に入りましたので、早速実戦投入しました。

コーディネートとしては足周りのアクセントになって非常に気に入りました。

2本ずつ計4本持てる大容量です。

ゲームのみ考えたら、これとダンプポーチがあれば事足りてしまいますね。

マガジンを締め付けるエラスティックバンドの力が強く、マガジンの出し入れが非常にキツくゲーム中の差し戻しは非常に手間取ります。

ただ、そのおかげでフラップをいちいち閉めなくてもマガジンが脱落することはないです。

差し戻しが実質出来ないので、別途ダンプポーチや空マガジンを処理できるポーチが必要となり、装備構成には少し気を使う必要があると思いました。

ちなみにTJ1さんはこのポーチのレッグストラップを外してCIRASに取り付けていました。

こういう工夫は大好物です。参考にさせていただきます。

DCUジャケット&BDUパンツ

初期アフ装備では珍しいツートンにしてみました。

元ネタはもちろんMauldwin氏です。

ツートンはお手軽に「なんか玄人感」が出せて中々いいですね(笑)

DCUはノンリップのポケット移動カスタムです。

以前記事にしましたが、縫製ほぼ無しのお手軽100均カスタムです。

ただ、度重なる洗濯で遂に糊がヘタってきました。

そろそろ補強しようと思います。

DCUのリップストップ、ノンリップ問題ですが、私の解釈は下記です。

DCUは最初期(90年代前半?)がリップストップで登場しましたが、格子状に日焼けしたり色落ちが激しいという問題等ですぐにノンリップに変更。

その後、90年代末にまたリップストップに変更された認識です。

なので、初期アフの時期はどちらも既に存在しており、どちらを着てもOKという考えです。

もしかしたら入隊時期や部隊によってノンリップかリップストップか分かれていたのかも知れませんが、まだ私はそこまで調べきれていません。

今後も調査は続けていこうと思います。

BDUも生地は悩んだ末、リップストップにしました。

BDUはノンリップとリップストップは平行して支給されており、熱帯地域用がリップストップ、温帯地域用がノンリップのようです。

じゃあアフガンやイラク等の乾燥地帯はどっちなの?と思い調べてみましたが残念ながら見つけられませんで、未だに謎です。

今回BDUを買ったWhite Rookの店長にも聞いてみましたが、「結構自由な感じだったみたい」と背中を押していただいたのもあり、ここは「特殊部隊だから自由」という

フィリピンODAはリップストップだったはずなので、流用も考えてリップストップを選んだ次第です。

また、今回の小技としては襟元にINOVAマイクロライトを引っ掛けたのと、

腕にシャーピーで血液型を書いたダクトテープを貼りました。

どちらもミリフォト等でよく出てきますよね。

お金を掛けずに完成度を上げられるのでお勧めです。

ちなみに米軍支給品と同じ仕様のダクトテープは「は!?テープのクセにこんなするのかよ!」と、100人中100人が思う相場ですよね(笑)

当日会場でも、くそ豚野郎さんとちゃっかりノリスさんとこの話題で盛り上がりました。

ただ、ここはケチらず高くても米軍仕様を調達されることを強くお勧めします。

似たようなOD色のテープはホームセンターや100均等で沢山ありますが、ツヤ感がぱっと見で全然違うレベルのものしか私は見た事がありません。

たかがテープ、されどテープ。意外と目立つので見てる人は見てると思われる部分だと思います。

少なくとも私とBucket Head氏は人の装備に貼ってあるダクトテープはいつもチェックしています(笑)

BUDWEISER RACINGキャップ

これもMauldwin氏オマージュです。

先日記事にしましたが、早速実戦投入しました。

購入状態ではきれい過ぎたので「との粉」で適度に汚して使いました。

いいアクセントになり大満足です。

M4

いつものように、マルイの次世代ウエイト抜きLIPO化したものです。

今回、マガジンを「MAG CINCH」を使ってダブルマガジン化してみました。

実物かレプリカか分かりませんが、我が家のアクセサリーBOXで眠っていたものを掘り出しました。

先日ご紹介した「エリートフォーセスPART1」でフィリピンODAのダブルマガジン運用を何人も目にしたので、オマージュしました。

ただ、初期アフミリフォトではダブルマガジン運用は皆無なので、砂塵が入る等でダブルマガジンはNGだったのかもしれませんね。

それとも単にダブルマガジンが有用になる戦闘を想定していなかっただけかもしれませんが。

フィリピンODAはストックマガジンポーチも運用していたりして、素早い弾倉交換を意識したセットアップが多いように見受けられます。

作戦地域に合わせたアレンジなのか?部隊の担当分野や文化なのかは分かりませんが、この辺の違いを深堀りすると面白いかもしれませんね。

今回、おそらく私の初期アフ装備至上MAXの盛り具合で臨みました。

ゲーム数が少ないギアレボだから問題ありませんでしたが、定例会で10何ゲームこなすのは到底持たないと思いました(笑)

これに実物のプレートとソフトアーマーを仕込んで実包を100発以上持って、「アンコ」でない荷物を背負って1日中荒野で活動していたと思うと、やはり本職の方は半端じゃないなと改めて尊敬しました。

当日、開会式や抽選会時や休憩時間に散歩しながらギアレボ以外の参加者の方も観察させていただきましたが、明確に初期アフ米軍装備の方は1名しか見当たりませんでした(苦笑)

写真を取り損ねてしまいましたが、DCU上下にBALCS+56式弾帯、PEQ2の載ったM4という「ベーシック初期アフ」装備の方でした。

他にも湾岸米軍装備と思われる方もいたりして、ギアレボ以外にもこだわりの実物系装備の方がいて良い目の保養になりました。

今年もあっという間にあと2ヶ月となってしまいましたが、過ごしやすい気候の内にあと1、2回はゲームに行きたいなと思います。

お読みいただきありがとうございました。

初期アフミリフォト考察② James Michael Mauldwin氏

長期シリーズ化を目論んでいる考察シリーズの第2弾を書きます。

新たにカテゴリを作りましたので、前回記事をご覧になりたい方はカテゴリ「初期アフミリフォト考察」からお願いします。

前回同様、ある特定人物の考察を軸に書いていきます。

今回はトップの写真の方です。

James Michael Mauldwinという方です。

BALCSへのVELKET装着例や、DCUとWL BDUのセットアップ等見所が多く有名な写真ですよね。

私もこの写真を参考にして先日Budweiser Racingのキャップを手に入れました。

過去記事:「あの初期アフおじさんの帽子とか」

2002年当時は7th SFGに所属しアフガニスタンへ派遣されていたようです。

Mauldwin氏と思われる写真は他にも何枚か出てきます。

ボリュームのある口ひげが特徴的ですね。

カウボーイハットが印象的です。

出身等は調べがついていませんが、7th SFGは本拠地がフォートブラッグのようなので、北カリフォルニアの牧場の若旦那あたりだったのかもしれませんね。

一枚ずつ写真を考察していこうと思います。

まずはトップ画像にした、氏の一番有名と思われる写真です。

上がDCU、下がウッドランドのBDUを着用しています。

前回の記事で書きましたが、上下BDUの着用の理由のひとつとして「現地軍がウッドランドなので、紛れ込む為にBDUを着用した」とありました。

しかしこの理由だと「下だけ」の理由としては説得力に欠けます。

上はウッドランドのBALCS着てるからいいやと思ったのか?DCUパンツの洗濯が間に合わなかっただけなのか?ご飯こぼして汚しちゃったから着替えたのか?真相は謎です。

グローブも非常に特徴的です。

手の甲の部分で絞りをアジャストする構造のようです。

何か専門的な用途に特化したものだと思われますが、思いつく節がありません。

帽子の趣味から、モータースポーツ系のグローブなのでしょうか?

次です。

顔付きに加え、前の写真と同じBudweiser Racingの帽子を被っている所でMaudwin氏と判断しました。

MP5を携えていますね。

残念ながらロアの仕様もハンドガードも、SDなのかどうかも分かりません。

左胸のポケットからなにやら線が伸びています。

おそらくポケットの中に無線機が入っており、そのマイクか何かだと思われます。

アイウェアはMフレームですね。

真正面で近いので、レンズの形状がよく分かり参考になります。

次です。

めちゃめちゃシブイお顔です。

絵に描いたような見事なカウボーイハットを被っています。

わざわざアメリカから持ってきたのでしょうか。

何かを主張するために被っているのでしょうか。

それとも意外とアフガンの気候に合っていて実用的だったりするんでしょうかね?

広いツバで砂漠や山岳等の日陰のない地域での日差しもしっかりガードし、通気性抜群で高い気温でも快適、高い耐久性と、実際にカウボーイハットが生まれた(?)西部開拓時代のアメリカとアフガンは共通する要素が多いのかもしれませんね。

我々で言ったら陸自迷彩の戦闘服に手ぬぐい巻いて麦藁帽子を被るみたいな感じでしょうか。

全くもって画になりませんね(笑)

BALCSにはやたら蛍光色の強いサイリュームが差さっています。

支給品でこんな色があったのでしょうか?残念ながら知識が足りず分かりません。

サイリュームも生産時期やメーカーによって仕様が多岐に渡り、使い方も色によって色々ありそうなので、MOLLEコマが寂しいからと言って安易に適当なモノを差すのは危険かもしれません。

特に旧い装備では要注意ですね。

まあそんな細かいところまで人の装備を見ている人はまずいないでしょうから、完全なる自己満の境地ですね(笑)

百均のオタ芸用のケミカルライトを差していても、まずバレないんじゃないでしょうか。

後ろにいる隊員も負けず劣らずの濃ゆいお顔立ちです。

ヘッドセットはRACALのアーバンでしょう。

よく似たTASC1とは、マイクとPTTへ伸びる線の位置で判別できますね。

アイウェアはWILEY XのSG-1に見えますが、この頃から存在したのか?あったとして現行と仕様が異なるのか?勉強不足で分かりません。

SG-1は過去持っていましたが、密閉性が高すぎ曇りまくるため手放してしまいました。

襟元をよく見るとDCUのボタン穴におそらくINOVAのマイクロライトを着けていますね。

この装着方法は結構メジャーらしく、有名なODA961の写真でも見られます。

このライトは現行仕様と旧仕様の存在を確認しています。

上が旧仕様、下が現行仕様です。

写真は裏側が見えているようで、スライドスイッチが見えるので旧仕様と思われます(現行仕様はスライドスイッチはありません)。

詳細は過去2回に渡って記事にしていますので、参照いただければと思います。

過去記事:「初期アフガン小物 INOVA MICROLIGHT」「INOVA MICROLIGHT 旧モデル入手」

現行モデルは現状どこでも手に入りますが、旧仕様は当たり前ですがもう生産されていないので、見つかり次第確保しておいた方がよいかと思います。

性能は圧倒的に現行仕様の方が上ですが、旧仕様の方がプレミアついて高い場合が多いです(苦笑)

わざわざ高い金を出してボロくて低性能のモノを買うのは旧装備好きの宿命ですね(笑)

次です。

ホルスターと拳銃の詳細がよく分かるありがたい写真です。

ホルスターはサファリランドの6004でしょう。

当たり前ですが穴周りがモッコリしていない旧型ですね。

初期アフグリーンベレーのマストアイテムですね。

相場が安定していない印象で、高い安い両方で「嘘だろ!?」と思うような価格でたまに取引されていたりします。

レッグパネル部にナイフを差しています。

レッグホルスター周りにナイフやツール、マガジンポーチ等を付けるのはいいアクセントになりますよね。

拳銃はM9でしょう。

いつになったら初期アフグリーンベレーでのグロックや1911の使用例を確認できるのでしょうか。

旅路は長そうです。。

左後ろにいる隊員の靴ですが、もしかしたらL.L.BEANのビーン・ブーツかもしれません。

足の甲までカバーする特徴的なラバー部のように見えます。

これまた特徴的なラバー部の縦筋も入っているように見えます。

確か「ホース・ソルジャー」でもL.L.BEANの靴を買っていったという記述があったと思いますし、もしかしたらもしかするかもしれませんね。

100年以上前から基本デザインは変わっていないようなので、現行品でも20年前の仕様とほぼ変わらない可能性もありますし、そうなると劣化知らずで新品で手に入る貴重な初期アフ靴ということになりますね!

個人的にどうしても「お風呂スリッパ」が頭を掠めてしまいイマイチ好きになれないんですが(苦笑)

ちょっと年代やモデル詳細等を調べてみようと思います。

そして調べているといつの間にか好きになって買っちゃうパターンのやつですね(笑)

次です。

小休止中に葉巻を吸っている場面でしょうか?シブイです。

葉巻を小道具として持てばシブさ超UPできそうですね。

ニーパッドを横にずらしています。

おそらくALTAのものだと思われ、ロック方式はALTAロックのもののようです。

ALTAニーパッドは同時期に3パターンのロック方式が存在していたようです。

以前中野のWhite Rookさんでパッケージ入りの旧型ALTAニーパッドを見せていただいた際に、パッケージに記載がありました。

先日ブログ更新されていましたが、ALTA刻印無しの仕様で09年製が存在するようです。

かなり長い間同じ仕様で造られていたようですね。

腕ポケットのベルクロに小さな四角いものが見えます。

おそらくIRパッチと思われます。

氏はベルクロでスマートに装着しているようですが、安全ピンで荒々しく取り付けている隊員も見受けられます。

個人的にはこういう感じは大好物なので、過去100均材料で真似しました。

過去記事:「IRリフレクターモドキ初期アフ風 安全ピンを添えて」

300円もあれば誰でも簡単に作れますのでお勧めです。

あとは画像が荒くて確信はありませんが、この写真のカウボーイハットを被っている隊員も氏と推測します。

ハットの色形、ピストルマガジンポーチの特徴的な配置、ホルスターのやや前寄りの着け方、レッグポーチ、ニーパッド等の装備品から氏と推測しました。

集合写真は結構部隊名や時期の情報が出てきやすいので、この写真あたりを取っ掛かりにもっと詳細を深堀りできればいいなと思います。

ちなみに氏はテキサスで2015年にSYNERUSというIT系のコンサル会社?を立ち上げたようです。

グリーンベレーにはなんと27年も在籍されていたそうです。

グリーンベレー入隊前も軍歴があるはずなので、大ベテランの職業軍人だったのですね。

今でも精力的に働かれているようで、バイタリティあふれるお方ですね。ステキです。

こうして記事を書いていると、今までパッと見ていた写真を改めて凝視するきっかけになり、新たな発見がいくつもありました。

そういう意味でも中々有意義なシリーズになりそうなので、細く長く続けていきたいと思います。

お読みいただきありがとうございました。

2000年代初頭フィリピンODA特集本!

先日、ひょんなきっかけで15年前の雑誌に手を出してみました。

「エリートフォーセス」というホビージャパンが発行したものです。

この本が第一弾でこの後シリーズ化して、本屋の雑誌コーナーに行くと大抵シリーズのどれかが背表紙だけ見える状態で棚に並んでいた記憶があります。

中学生の頃から週一回以上は本屋の「ホビー」コーナーに欠かさず足を運んでいた私ですが、高校生だった当時は特に興味も湧かなかった代物でした。

しかし今の私にとってはまさに宝に見えます。

なんと2002、3年当時フィリピンに展開していた1st SFGのODA隊員に密着取材している記事が、何ページにも渡ってここでしか見れない写真盛り盛りで綴られているのです。

本物の隊員にマルイのM4A1 RISやMP5を渡して遊んでもらっている記事など、かなり興味深いです。

また、スタイリングテキストもかなりレベルが高い印象で大変参考になります。

装備品カタログも充実しており、この本が発行されたのが2003年10月ですので、ここに載っている品はすべて2003年10月時点には存在していたという証明になります。

そういう意味で初期アフ研究にも大いに役立ちます。

他にもグリーンベレーの組織体系の説明ががっつり書いてあったりして勉強になります。

グリーンベレー以外でも同じくフィリピンに展開していた海兵隊も特集されており、海兵隊ファンも一見の価値アリと思います。

また、イラクの情勢にも触れていたり

巻末にはSEALsのプチ特集もありお得感が素晴らしいです。

隅から隅まで、この頃のオールド装備好きにはたまらないコンテンツ目白押しです。

数々の写真は隊員のBDUがリップストップかどうかまで分かる程度に鮮明ですので、ネットで見つかる写真よりも数段情報量が多いです。

また、豆知識としてありがたい小コラム等もふんだんにあり、知的好奇心をバシバシ満たしてくれます。

タブやパラコードも挟まずにただダクトテープが巻いてあるマガジンの意味が分からなかったのですが、ポーチ内でマガジン同士のぶつかる音防止だったんですね。

LC2のM16ポーチ内の

私は速攻でぶった切りますが(笑)

また2003年時点でマグプルがあった事も驚きました。こんな前からあったんですね。

ちなみに写真に写っている隊員のIC-F3S着用率がやたら高いです。

初期アフのみならず、フィリピンODA装備でも重宝しそうです。

あまり持っている人も見かけませんし、いいアクセントになりますし、わざわざアメリカから取り寄せた甲斐があったというものです。

もう生産されていない代物であり、海外では現状特にプレミアもついていないので、この頃のグリーンベレー装備を集めているのであれば今の内に入手しておくが吉と思います。

2000年代初頭フィリピンODAはユルゲ3でTJ1さんがやられており、非常にかっこよかった&初期アフODA共通アイテムが多いので是非私もやりたいと思っていました。

そんな私にとって本書はまさに渡りに船でした。

ちなみにBucket Head氏はミリタリーショップで古本のミリタリー雑誌があると、その場で座り込む勢いでがっつり中身をチェックしていますが、彼は絶版書籍の大切さをいつも唱えています。

ネットに流れていない、入手し辛い情報も書籍に多く存在するんですね。

最近で言うと、BHIとEAGLEのロゴの変遷が書いてある装備特集雑誌を手に入れていました。

私も読ませてもらいましたが、非常に参考になりました。

おまけですが、昔の雑誌はお店の広告ページを眺めるのも面白いです。

この頃はスピアー関連のレプリカが各社からわんさか出ていたんですね。

こうしてみると、スピアーって当時は特殊部隊の花形ギアでみんなの憧れの的だったんだろうなあと感じられます。

今で言うCRYE製品的な立ち位置だったんですかね。

たまにヤフオク等で見かける、どこの馬の骨とも分からないようなBALCSやELCSのレプリカはこの頃乱発していた内のひとつなのかもしれませんね。

本書ですが、密林にもまだ数冊落ちているようですので、気になる方はお早めに!

数百円でこの情報が得られるなら相当コスパ高いと思います。

もし手に入らなかったら、国会図書館に行って恥ずかしい思いをして司書のお姉さんに持ってきてもらってでも閲覧した方がいいと思えるほど、当時のグリーンベレーファンにとっては必見の一冊だと思いました。

お読みいただきありがとうございました。