スポンサーサイト

初期アフミリフォト考察⑳ M4ハンドガードセットアップ

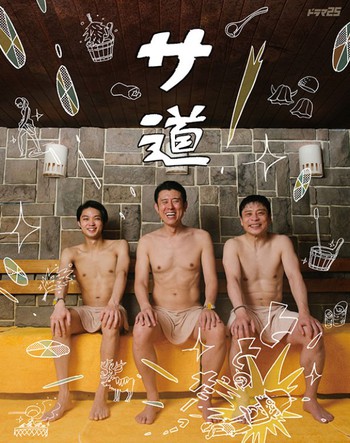

最近、サウナにフォーカスしたテレビ番組が増えているように感じます。

昨年「サ道」のドラマがテレ東でやっていましたが、今はBSテレ朝で「サウナを愛でたい」、WOWOWで「サウナーーーズ」という番組がやっています。

どちらの番組も、芸能人が各地のサウナに入ってご飯食べて、「ととのったぁ~」とか言って気持ちよくなっている様子を見るだけの番組なんですが、何故かついつい見てしまいます。

私がサウナに興味を持ったのはごくごく最近ですが、とてつもなく気持ちいいですね。

残念ながらこちらではサウナに入れる環境が無いので、帰国した際の大きな楽しみのひとつになっています。

早くコロナが収まって、普通にサウナに入れる日が来てほしいですね。

ちょっと最近ぷよぷよな弾を飛ばすショットガンにうつつを抜かし過ぎたので、そろそろ当ブログらしくニッチな目線で初期アフミリフォトを考察しておきます。

今回はミリフォトあるあるな、「何度も見たことあるけどいまさら気づいたシリーズ」です。

先日、初期アフ56式弾帯の使用例として、WARRIORSさんのブログで下記写真が掲載されていました。

PVS-7の使用例としても有名な写真ですよね。

何度となく見ていた写真ですが、この度また新たな発見があったので記事にしておこうと思います。

今回、左の隊員のM4に目がいきました。

ノーマルハンドガードに見えますね。

よく見ると黒いタイラップが前後に2本巻いてあります。

そしてさらによく見るとハンドガード下側のギザギザと、拘束者の頭のちょうど後ろあたりにフォアグリップらしき物がわずかに見えています。

根本の形からおそらくKACの物だと思います。

ちなみにこの構成、どこかで見たことがありますね。

下段の真ん中にいる、OTVを着た隊員のM4と同じ特徴をしています。

以前この写真を発見した際、おそらく上はノーマルハンドガード、下はRISかRASのレイルを付けてタイラップで強引に固定しているのだと書きました。

過去記事:「初期アフM4セットアップ」

実際に次世代M4(G&Pデルタリング換装)に実物ハンドガードと実物RASで真似してみましたが、かなりしっかり固定できゲーム実用性も高かったです。

「やった、使用例第2号を発見できた!」と喜んでいたのですが、改めて両者の写真をじっくり見てあることに気づきました。

両者のM4ですが、よく見ると塗装の色、剥げ方が一致しているように見えます。

人差し指の斜め上あたりのマグウェル側面の剥げ方が分かりやすいですね。

また、フォアグリップの取り付け位置も同じ場所だと思います。

照準器(おそらくTA01)も、キルフラッシュの有無の違いはありますが、色味と装着位置は同じです。

また、人差し指の置き方、銃の傾け方のクセが全く同じように見えます。

スリングも同じような3点スリングですね。

ストックは両者とも未塗装に見えます。

これはもしかしたら同一人物かもしれませんね。

ハンドガード、およびボルトフォアードアシストノブの剥がれ具合が集合写真より拘束写真の方が大きいので、おそらく後者の写真の方が後から撮られたものだと思われます。

M4の塗装は十人十色で、剥がれ具合で今回のように時系列が整理できたりするので、かなり考察のヒントになる事が多いと思っています。

ふと思いついたところから、深堀りしてみたら思わぬ新考察が生まれ嬉しい限りです。

さらに2人並んでいる写真の右の隊員も、集合写真の右下の隊員とM4の特徴が一致しているように見えます。

見えている側面が違うので想像の部分が多くなりますが、全体的な色味、照準器の色の繋がり、レイル右側面にPEQ2と思われる装置が付いている点から、同一M4の可能性を感じます。

なのでこれも同一人物の可能性がありますね。

ただ、このヘンテコハンドガードセットアップM4の所持者が2枚の写真で同一人物となると、使用例としては私の中では依然として1例扱いのままです。

使用例の数が1例か2例かでは、「当時の隊員はこういう事をしていた」という説得力が雲泥の差だと私は感じています。

「使用例」という言葉もこの界隈では常用ワードですが、結構な曖昧さを含んでいるというか、個人個人で水準というか拘りのバラつきが大きいですよね。

所謂「価値観」が自分自身と合わない人はいて当然な訳ですが、お互いを理解しようとせず、否定し合っているのをSNS等でもよく見かけます。

これは装備話に限ったことでは無く、色々なケースで発生していますよね。

おそらく潜在的には「理解できない、許容できない事象に対する怯えを解消したい」的な欲求が源だとは思いますが、解消の方法が理解や譲歩ではなく排除する方向で動くので、結果傷付け合うだけの非生産的なやり取りが非常に多いのだと思います。

人同士が価値観を合わせるのは、お互いかなりの忍耐と犠牲を要する事で、大変なパワーを使います。

長年愛し合った恋人同士、夫婦でさえ互いの限度を越え、別れてしまうのはよくあることですよね。

なので、余程お近づきになりたいと想ったり、仕事等で致し方なく付き合う相手などでもなければ、価値観の合わない人には中途半端につっかかったり相手にせず、非干渉でいるのが一番だと思います。

感情はマイナスよりもゼロの方が、自分の世界から対象を排除できているという事になります。

マイナスの感情は、その対象を「想っている」証拠に他なりませんもんね。

非干渉でいれば自ずと関心は薄れ、やがて感情はゼロになり、傷つく事も傷つけることも無く自分の中から排除出来ます。

逆に価値観を合わせるならば、じっくり腰を据え痛みを覚悟し、相手と向き合う必要がありますよね。

人は人を否定したり叱っている時、脳内には快感を得る成分が分泌されているそうです。

しかしその時、相手は確実に不快感、ストレスを感じています。

なので、否定されたり叱られる理由が正当なものであると感じられない限り、そこで必ず軋轢が生まれます。

人は自然体では基本的には楽な方、気持ちの良い方に流れようとします。

自分のその場での行動がその後にどういう影響を生むかを、可能な限り常に理性的に判断するよう努める事が、社会の一員としての責任ですし、所謂「処世術」をわきまえているか否かに繋がると私は思っています。

タイムリーなところでは「不要不急の外出」という言葉にどう向き合うかが、理性的な判断を問われる場面でしょうか。

クソ真面目にこんな事を書いているくせに、何の役にも立たないナイロンやBB弾散布機を本能が快楽を求めるままに搔き集めている時点で、私は全く理性的な判断はできていない訳ですが(笑)

見事にブーメランがきまったところで、そろそろ本題に戻ります。

旧型ストックにTA01、ナイツフォアグリップのみという超あっさりセットアップは、サバゲでかなり使いやすいです。

3点スリングは恥ずかしながらどこの何かさっぱり分かりません。

スリング知識収集は後回し後回しになってしまっているので、どこかで一念発起して勉強しないととは思っているのですが。

米軍特殊部隊のM4は各部隊、各年代毎の特徴はありますが、その特徴を捉えつつ、かつ個性を出すのは意外と難しいので、こういう個性の強いセットアップ例はいい参考になりますし魅力的ですよね。

プライマリウエポンは装備の中でも間違いなくメインキャラの一員ですので、これからもしっかり研究していこうと思います。

お読みいただきありがとうございました。

初期アフミリフォト考察⑲ 初期アフカメラ その3

最近、日本に帰任したらどの車に乗ろうかよく考える時があります。

私の車遍歴はまだまだ浅く、結婚して家を建てた後、30歳手前にして初めて自分の車を買いました。

(実家の車で運転したのは日産ブルーバード→ホンダストリーム→トヨタカローラスポーツ)

私の初めての自分の車は、91年式のフォルクスワーゲン(以下VW)のゴルフ2でした。

18万キロオーバーの大ベテランでしたが、納車してから中国に赴任するまでの約3年間、走行できなくなるような大きなトラブルは無く楽しく乗りました。

めぼしいトラブルはエアコンの送風機構の軸が曲がって異音が出たのと、クーラントがちょい漏れした、マフラーに穴が空いたくらいでした(いずれもお店からは症状が出る前に交換を勧められましたが、ケチって異常が出るまでほっといた私のせいです)。

そんな素敵なカーライフを共に過ごしたゴルフ2ですが、赴任に際して手放しました。

買った時も、乗っている途中の整備も、売った時も神奈川県にあるゴルフ2専門店「スピニングガレージ」にお世話になっていました。

とても丁寧で信頼のおける整備をしていただき、旧い車ですが安心して乗っていられました。

パーツ在庫が豊富で流通ルートも強いようで、旧い車にも係わらずパーツ交換等で何日も待たされることは皆無でした(基本持ち込み即日)。

工場で整備してもらっているところを見学して、仕組みを色々教えてもらったりしたのも楽しかったです。

最近ふとお店のホームページで在庫車両一覧を見てみたら、元愛車が売りに出されていました。

フロントグリルは4つ目に換装されていますが、説明文からも紛れもなく私が乗っていた車です。

偶然SNSで元カノの写真を見た感覚に近いようなものがありました(笑)

次はどんなオーナーが手にされるのか分かりませんが、末永く元気に走り続けて欲しいものです。

ゴルフ2は年式相応の装備の不便さはあったものの、運転自体はとても楽しく十分実用範囲でした。

よくVWの車は「剛性がある」と言われますが、確かに一本芯が入ったようなカッチリした走り心地で、いつまでも運転していたくなるような気持ちよさがありました。

が、如何せん妻からは「振動がー」「音がー」と不評でした(苦笑)

子供も2人に増えましたので、次はファミリー寄りにしなければと思いつつも、道に溢れている現役国産ザ・ファミリーカーの中の1台に溶け込むのは面白くないなと思います。

ランクル(100あたり)やハイエース等の堅牢な国産ロングセラーの車体を、自分好みにがっつりカスタムしながら一生乗り換え無し覚悟で永く乗る、というのも憧れます。

ですが我が家の用途ではオーバースペック&予算的に厳しそうなので、ちょい旧式の安くなった輸入ミニバンを鉄チンホイール換装&メッキパーツをブラックアウトしてチープアップ、あたりで子供が大きくなるまでやり過ごすが妥当かなと思っています。

ゴルフ2でVWの質実剛健さに魅力を感じたので、次はゴルフ派生ミニバンのトゥーランのバリエーションである、クロストゥーランあたりをベースにチープアップカスタムしたいなと目論んでいます。

イメージとしてはこんな感じです。

2012~2014年式なので古すぎず新し過ぎず、日本での販売台数も少なく「皆知ってるVWだけどマイナー車種」という、初期アフに通ずるニッチ加減も魅力的です(笑)

サバゲやキャンプにはよく行きますが本格的なオフロードはまず走らないので、ちょこっとSUV感を纏ったただのミニバンで今の私にはちょうど良さそうです。

そんな妄想が止まらない今日この頃ですが、本題に入ります。

初期アフミリフォト考察シリーズです。

今回も隊員の携帯しているガジェットに注目しました。

トップ画像にもしましたが、下記写真が今回の題材です。

この写真が初期アフグリーンベレーであると考えた根拠は下記になります

・家、子供の感じがアフガンっぽい

アフガンの文化や風習、人種に精通しているわけではないので、あくまで他のミリフォトで見た感じや一般的なイメージのレベルです。

・右の背中が写っている隊員がOTV+TLBVにベースボールキャップ+シュマグ

2002年~2003年頃の初期アフグリーンベレーでよく見るセットアップです。

背中のポケットのフラップでOTVだと判別できますね。

TLBVは単体写真と見比べて判断しました。

・右奥の隊員もおそらくキャップ+OTV着用

肩に見えるドットボタンらしきものがOTVのFLC固定用のループのドットボタン(が外れた状態)と思われます。

・左の隊員のお腹の出具合

完全に偏見ですが、この腹の形はまあまあなおっさんだと思われます(笑)

3CのSPEARの類が見えないので、おそらく19thか20thの予備役SFGだと思っています。

というわけで初期アフグリーンベレーかどうかの確固たる確証はありませんが、少なくともDCUにOTV+TLBVという装備から2000年代初頭の米軍であることは濃厚だと思います。

そんな写真ですが、左の隊員が手にしている機器に注目しました。

カメラですね。

過去2回初期アフミリフォトのカメラ考察をしましたが、これも特徴的なカタチをしているのでいけそうです。

過去記事

「初期アフミリフォト考察⑭ 初期アフカメラ」

「初期アフミリフォト考察⑱ 初期アフカメラ その2」

大きな特徴は左手で持っているレンズ部分が回転できる構造です。

これはかなり探しやすいというか、初見で心当たりがありました。

コンデジ時代幕開けのきっかけとなったと言われるCASIOのQV-10です。

1995年発売です。

今のコンデジでは当たり前ですが、世界初の液晶画面が付いたデジカメです。

液晶画面が付いたおかげで、撮ってその場で確認できるという機能がエポックメイキングとなり、爆発的にヒットしたそうです。

また、Windows95の登場による一般家庭へのパソコン普及期にマッチし、撮った写真を簡単にPCに取り込めるという機能も人気を後押ししたようです。

画素数は超絶低く、SDカードや無線接続こそ無いものの、基本的な使い方は今のデジカメと同じであり、25年前に既に基本は確立されていたんですね。

しかしそのコンデジも平成の終わりと共にすっかり衰退し、時代を感じます。

もう数年もしたら、映画やドラマ等でコンデジを使っているシーンが出ると、今でいうガラケーやポケベルのように「うわ、コンデジとか懐かしー!」と言われる時代が来るんでしょうね。

QV-10は未来技術遺産に制定される程の名機なので、ネット上に資料はたっぷりあります。

以前の記事でも書きましたが、カメラ周りのネット情報はミリタリーの比にならないくらい量が豊富で質も高いです。

これらの画像とミリフォトと見比べてみます。

回転するレンズ部はもちろん、右手で掴んでいる部分の形状等からもQV-10である可能性が高いです。

ただ、以前のOLYMPUS μであったように、この種の製品は同じような形の機種がいくつも発売されている可能性があります。

そこで、2002年頃までのCASIOのQVシリーズを片っ端から調べてみました。

同じようにレンズ部回転機構のカメラは複数ありましたが、ミリフォトのレンズ周りの黒い部分の面積から、下記に絞り込みました。

QV-10

QV-10A

QV-11

QV-10AはQV-10の中身をマイナーチェンジした程度、QV-11はQV-10Aのコストダウンバージョンのようです。

比較レビュー記事等いくつか見ましたが、外装は色が若干違う程度で全く同じ形状でした。

この解像度のミリフォトから判別は不可能ですね。

なので次は販売時期から考察します。

発売時期はQV-10が1995年、QV-10Aが1996年、QV-11が1997年です。

性能はどれもほぼ同じでQV-11が他の2機種より数万円安いコストダウンバージョンなので、QV-11と考えるのが自然ですね。

写真を見つけただけですが英語版パッケージは存在するので、きっと北米でも売っていたと考えられますね。

QV-11(10も10Aも)は外部メモリーはなく、内部メモリーでモードによりますが約100枚保存が可能なようです。

一回のパトロール任務であれば十分事足りそうですね。

ちなみに、内蔵記憶容量は2MBだったようです。

今のデジカメじゃ1枚すら保存できませんね(笑)

プレステ2は8MBのメモリーカードが3500円したのは今でも覚えています。

今3500円出せばその3万倍以上の容量の記憶媒体が買えると思うと、この20年の劇的な進化を感じますね。

駆動方式は単三アルカリ電池4本でカタログ上は2時間連続再生、100枚撮影できたようです。

汎用的な単三電池を使っているので、おそらく現地でも容易に調達できたと思われます。

少し時代と電池は違いますが、Foretrex101も単四電池を使用しており簡単に調達&切れても現場で即座に電池交換して連続使用できたので、その兄弟機種で充電式のForetrex201よりも圧倒的に使用例が多いのだと思います。

充電式って一見便利に思えますが、充電中は使えなかったり、劣化しても交換できない事が多く意外と不便だと個人的には思います。

写真としての質はフィルムカメラの方が上だと思いますが、単三電池さえあれば無限に撮影できるというのは有用だったと想像できますね。

また、撮影したその場でどのような写真が撮れているか確認できたのもかなり重宝したのではないかと思います。

加えてフィルムの交換や現像も不要で、PCに繋げれば即座にデータとして取り込めたのもかなり便利だったと思います。

そう考えると実用性のあるチョイスだったのかもしれませんね。

ただ、2002年前後でQV-11となると結構な旧式だったと思います。

画素数は25万画素ですが、2000年頃のデジカメは200万、300万画素が当たり前になっていたようです。

それに上述したデジカメの利点はQV-11に限った話ではなく、他の後発のデジカメでも言える事です。

なので、当時でも既に性能が一周り低かったQV-11をわざわざ持っていたという所が妄想が捗りますね。

デジタルガジェットやカメラに興味があるなら、もうちょっと新しいカメラを持ち込んでいると思います。

そこで、アフガン派遣前に近所のモールの電器屋かホームセンターあたりでワゴンセールになっていたQV-11をとりあえず買って持ってきた、と妄想しました。

もしくは親戚か近所の友達から出征に際し「これで写真いっぱい撮ってきて」的な感じで渡された、という妄想も映画みたいでいいですね。

こんな感じで自分の装備もアイテム1つ1つにストーリーを持たせることで、より深みが増せると思っています。

最後に、例によって市場調査をして皆様の物欲を刺激して終わろうと思います(笑)

国内オークションを物色してみると、中途半端な古さが幸いしてか、かなりお安く手に入る状況です。

QV-10、10A、11共にちゃんと動く品で2000円も出せば買えそうです。

レンズキットなど、オプションパーツの類も安価に流通しています。

ちゃんと可動して役に立つアクセサリとして、装備のポーチを埋めるにはもってこいなおもちゃになりそうですね。

私は以前、同じく初期アフカメラであるOLYMPUSのμをタダ同然で購入しましたが、フィルム代、現像代がバカにならないので沢山撮るのは気が引けます。

QV-11ならエネループ4本さえ用意すれば、ランニングコストほぼゼロ円で当時っぽい写真がばんばん撮れそうなので、こっちもかなり欲しくなってきました。

ただ、今のPCのハードとOSがQV-11(とドライバ)に対応しているか?確認する必要はありそうです。

ちょっと調べた感じ、ソフトはまさかのフロッピーディスクに入っているようです(苦笑)

誰か中身をネット上にアップしてくれている事を祈りたいですね(笑)

帰国できる目途がたったら購入検討したいと思います。

お読みいただきありがとうございました。

初期アフミリフォト考察⑱ 初期アフカメラ その2

あけましておめでとうございます。

初めて中国で年を越しましたが、西暦の年越しはかなり地味というか、年越しムードは皆無でした。

代わりに旧暦の正月はかなり盛大のようです(今年は1月後半)。

何億という人間が都市部から田舎や海外に大移動し交通網が麻痺するので、世間が休みに入る前に日本へ脱出する予定です。

一足遅い正月休みに今からワクワクが止まらない今日この頃ですが、2020年も一発目からニッチな考察をしていこうと思います。

次回のサバゲの装備イメージを固める為になんとなくミリフォトを眺めていると、またもやカメラに目が行きました。

トップ画像の写真の手元です。

同じ場面で違うショットもあります。

2002年夏の3rd SFGの隊員と思われる方です。

この方の部隊はテレビで密着取材されたり、高解像度の写真が残っており、考察資料としては大変ありがたい存在です。

過去記事にまとめていますので、詳細気になる方は下記リンクご確認ください。

「初期アフ映像考察 Discoveryチャンネル編 PART1」

「初期アフミリフォト大量発掘!」

何度も見ている写真ですが、先日の記事でカメラが上手く特定出来たのに味を占め、この隊員が持っているカメラも特定できるかもと思いました。

先日の記事「初期アフミリフォト考察⑭ 初期アフカメラ」

早速細部を見ていきましょう。

民間向けのビデオカメラに見えます。

ひと昔前の運動会でお父さん達が持っていたようなビデオカメラっぽいシルエットですね。

ファインダーを覗かなくても、折り畳み式の液晶画面で撮影映像を確認できるタイプでしょう。

私は小学生くらいの時に初めてこのタイプのカメラに出会いましたが、子供ながらに画期的な機能に感動したのを覚えています。

液晶部分をよく見ると、ロゴが見えます。

最後の文字がかろうじて「Y」であろうと判別できます。

あとは長さ、色、全体の雰囲気から「SONY」だと判断しました。

中央下部に貼ってあるシールもいかにも日本のメーカーチックな色合い、形状をしていますね。

メーカー名が分かれば9割勝ったようなものです。

2000年前後のSONYの一般向けビデオカメラの画像をしらみつぶしに探し、ミリフォトの特徴と照らし合わせていきます。

Wikipediaに「ソニーのビデオカメラ一覧」という、今の私の為に存在するかのような記事に出会えたので商品検索は物凄く楽でした。

適切な発売時期で、ミリフォトの特徴と合致したのが「DCR-PC120」というデジタルビデオカメラでした。

2001年発売です。

公式HP記事:https://www.sony.jp/CorporateCruise/Press/200108/01-0820B/

Mini DVテープの他に、メモリースティックにも撮影データを保存できたようです。

Bluetoothを搭載し、対応したモデムや携帯電話を経由することでインターネットに接続し、撮影した動画、画像をPCを介さずメール送信できたようです。

今ではスマホで中学生でも当たり前にやっている事ですが、既に2001年当時に同じような事が実現できていたというのは驚きでした。

さすがはSONYといったところでしょうか。

というかBluetoothってそんな昔からあったんですね。ここ10年くらいの技術だと勝手に思ってました。

それではミリフォトと製品画像の特徴を照合していきます。

まず目に入るのはレンズ上部にあるフラッシュです。

静止画を撮影する際に周囲の明るさに応じて自動的に展開するようです。

フラッシュの位置、形状共に製品画像と一致しますね。

次に液晶画面の根本のヒンジ部に注目しました。

ヒンジの部分が他より一段明るい色の丸い別パーツになっています。

製品画像と一致します。

似たような形状のカメラが多かったのですが、このヒンジが特徴的でDCR-PC120だと確信できる決め手になりました。

ちなみに細かいところですが、液晶画面の裏に貼ってある青と黄緑のシールも製品画像とミリフォトで一致していますね。

バッテリーは大容量の大型バッテリーを装着しているようです。

ポーチに入れる小道具として予備バッテリーを入れておくと小技が効きそうですね。

ハードオフなんかに行って、どこのなんだか分からないバッテリーを買ってきてポーチに放り込んでおくだけでも装備に深みが出せそうです。

ちょっと不思議に思ったのは、このカメラは一体どこに収納していたのでしょうかね?

チェストリグはマガジンが満載されているようですし、他のアングルの写真や動画から見る限り、腰周りにカメラが入りそうなポーチはありません。

チェストリグの左胸部のストラップに引っ掛けている緑のグレネードポーチには到底入らなさそうですし。

となるとDCUジャケットのカスタムポケットに突っ込んでいたくらいしか考えられませんね。

ジャケットのポケットにはせいぜいタバコとライター、メモ帳とペン、あとは止血帯くらいしか入れてないと思っていましたが、意外と電子機器等も入れていたのかもしれませんね。

この写真が撮られた現場は村落を調査していた際のはずなので、このカメラは調査物件をおさめて報告資料とする為に使用していたのでしょうか。

動画、静止画両方をメモリースティックでデジタルデータ保存できるというのは何かと便利だったと思います。

アナログデータより保管も本国に送るのも簡単でしょうしね。

先日記事にしたOLYMPUSのμもしかり、しょっちゅう記事にしているCASIOの腕時計達もしかり、日本の製品が使用されていたのを発見できるのは嬉しいですね。

ちなみにオークションサイトで検索してみると、玉数は多くないもののかなりお安く手に入りそうです。

メモリースティックはまだ現役の規格のはずなので、これで撮影しても手軽にPCにデータ移行&再生できそうですし、サバゲや撮影会の様子を当時の画質で記録してみるのもいい味が出るかもしれませんね。

お読みいただきありがとうございました。

2020年01月02日 Posted by 4039

at 17:46

│Comments(2)

│初期アフガン│ODA│ミリフォト│Americas Secret Soldiers│初期アフミリフォト考察

初期アフミリフォト考察⑰ BALCSサイズ分析 PART3

前回に引き続き、ミリフォトの隊員の着ているBALCSのサイズ当てを続けていきます。

前回までの記事

「初期アフミリフォト考察⑮ BALCSサイズ分析」

「初期アフミリフォト考察⑯ BALCSサイズ分析 PART2」

ミリブロをやられている方なら結構共感していただけると思いますが、「読者」が増えるとすごい嬉しいですよね。

前回の記事を投稿した際に1名増えて、遂に二桁台に突入しました。

あんなBALCSの局部アップばっかりの記事で読者が増えるなんて、余程コアな方に登録いただけたと思うと光栄です(笑)

絶対気が合うと思います。

ちなみに前回読者が増えた時の記事もよく覚えています。

私がピースコンバットのスナップに載せていただいた際に、「初期アフロ」と誤植されてしまった事を書いた際の記事です。

おまけに「AKは鉄砲界の明太マヨ」という迷言をひり出した、

鶴瓶師匠と渡部さんのおかげで増えた読者様だと思っております(笑)

年の瀬に雑談が過ぎましたが、そろそろ本題に入りましょう。

前回に引き続きミリフォトを見ていきます。

ウェビングにIC-F3Sを引っ掛けているだけのプレーンなBALCSなので楽勝ですね。

サイドバックルの縫い付け位置とウェビングの末端の位置関係およびアリススロットとの隙間から、Xl-Rと判断できます。

ちなみに右のTシャツのおじさんは他のミリフォトでも見たことがあるような気がしますが、思い出せません。

次です。

左と右の隊員が判別ポイントを露出しています。

二人ともXL-Rと思われます。

次です。

BALCSを逆に着用していた例として有名な写真ですね。

この方もXL-Rと思われます。

「逆BALCS伝説」に関しては過去記事にしてあります。

過去記事:「逆BALCS伝説」

次です。

右の方が判別できますね。

XL-Rと判断します。

次です。

トップ画像にもしましたが、M12ホルスターを胸に着けています。シブいですね!

このステキM12ガイのBALCSですが、この方も残念ながら最下段にポーチがある為明確ではないですが、L-RかXL-Rだと思います。

全体的なシルエットから、私の感覚的にはL-Rだと思います。

キリが無いのでそろそろ最後にします。

初期アフではありませんが、同時期のフィリピングリーンベレーです。

もう私の答えを聞かなくてもわかりますね(笑)

以上、3回に渡ってとりあえずPCに保存してあるミリフォトで判別できそうな物を片っ端から分析してみました。

ここまで馬鹿みたいにBALCSのサイズ考察に執念を燃やしているブログも中々無いと思いますので、読んでいただいた方の何かのお役に立てば幸いです。

無論、私が判別ポイントだと思っている所は製造時期や工場、個体差等で違いがある可能性も大いにありますのであしからず。

分析してみた印象としては、L-R、XL-Rが多く、M-R着用率はかなり低く(発見できたのは1例のみ)、S-Rは皆無でした。

国内外のオークション等に出回る数を見ても上記と同様なので、この点からもL-R、XL-R着用者が多かったのではないかな?と思います。

ただ、ガタイ的にXL-Rが合うジャパニーズエアソフターは多くないと思うので、M-RやL-Rあたりを着れば、実際の隊員のような着こなしバランスが取れそうです。

私は個人的には「装備のリアル感、カッコよさ」を出す為にはアイテム一つ一つのリアルさや完成度ではなく、全てを体に装着した際のトータルバランスの方が重要だと思っています。

どんなに貴重な実物ギアを纏っていてもサイズがピチピチだったりブカブカだったり、ちゃんとアジャスト出来ていないよりも、それなりのレプリカを見極めて足りない部分は加工や誤魔化しで補い、きっちり着こなしている方が私は「カッコいい」と思います。

一方で、コレクションの観点として貴重な実物を所有したり、実際に使用する事は立派なステータスだと思いますし、尊敬します。

つまり私としては「ジャストサイズの貴重な実物を惜しげもなくウェザリングや加工をして、実際の隊員のように着こなしている」のが最強であり、追い求める理想の姿です。

あくまで上記は私個人の考えであり、他人に押し付けるものでは決してないですし、他の方から違う考えを押し付けられたらとても不快です。

おそらくこれはこの趣味に限らず、大抵のどの趣味にも言えることだと思います。

何事も経験が長ければ長いほど、つい「自分の考えこそ至高であり正義」と思ってしまいがちですが、初心忘るべからずでお互いの考えを尊重し合いたいですね(自戒を込めて)。

特に「ミリタリー装備趣味」なんて、吹けば飛ぶような「少数民族趣味」なわけですから猶更ですね。

お互いの価値観をちゃんと理解し合えさえすれば、根本は「いい歳して兵隊のカッコして戦争ごっこしたい変態同志」なわけですから、仲良くならない訳が無いと思います(笑)

おそらくこれが年内最後の記事になります。

4月から中国に赴任して来て生活が激変しましたが、何とか月2以上のペースで記事を書き続けることができました。

来年も引き続き海の向こうからニッチな記事を書き連ねていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

来年早々、久しぶりにサバゲーイベントに参加できますので今から楽しみです。

参加人数140名のようなので、大規模なゲームになりそうですね!

会場でBALCS着た付けヒゲがいたらおそらく私ですので、もし気が向いたらお声がけいただければと思います。

お読みいただきありがとうございました。

初期アフミリフォト考察⑯ BALCSサイズ分析 PART2

先日、息子の誕生に合わせて千葉の実家に帰った際、私が産まれてから20年住んで、その後12,3年借家として貸していたために入れなかった元実家が空き家になったので、入ることができました。

住んでいた頃は「こんなボロくて狭い家から早く出たい」と思っていましたが、10年以上振りに入ると懐かしくて涙が出てきますね(笑)

家のように大きく立派な代物ではないですが、私も比較的人様に永く使ってもらえるモノづくりの仕事に携わっています。

私がこの家に感じた愛着というか郷愁というか、一言では表せない「特別な感情が宿るモノ」を沢山作って、人様の人生を彩る事ができたら、自分の人生ももっと満足できそうな気がします。

海の向こうからそれっぽい言葉を連ねてカッコつけたところで(笑)、そろそろ本題に入りたいと思います。

今回は前回の続きで、実際の隊員が着ていたBALCSのサイズ考察になります。

前回の記事「初期アフミリフォト考察⑮ BALCSサイズ分析」

ミリフォトを考察する前に、前回書き忘れていたサイズ見分けポイントをもうひとつ書きます。

バックパネルの一番下のウェビングとその下に見える縫い目までの距離です。

S-R

ほぼ無し

M-R

ウェビング1駒程度

L-R

ウェビング2駒弱程度

XL-R

ウェビング2駒強程度

解像度がそれなりに良い写真でしか見えない事が多いですが、これで特定できた例も下記にあります。

それでは写真を見ていきましょう。

以前も記事に書きましたが、2002年夏の3rd SFGの隊員と思われる写真です。

右の隊員から見ていきます。

この隊員はMP5を携えてビリヤードをしている有名な写真の方ですね。

まさにこの写真の現場に密着したドキュメンタリー番組も存在し、過去考察しています。

過去記事:「初期アフ映像考察 Discoveryチャンネル編 PART1」

彼のウェビングと縫い目の隙間に注目です。

幅2駒強分あるので、XL-Rと思われます。

次に左の隊員です。

サイドバックルテープの縫い付け位置とウェビングの隙間を見てみます。

ウェビング高さ方向に1本分弱隙間があるのが分かるので、この方はL-Rと思われます。

次です。

先ほどの写真と同じ日に撮られたと思われる同部隊の隊員です。

サイドバックルと縫い目両方確認できますね。

ここからL-Rサイズと判断できますね。

これも同じ時の写真と思われるものです。

フロントパネルはがっつりカスタムしてある方ですね。

前面からは判断できませんでしたが、バックパネルはノーマルのままですので判断可能です。

サイドバックル縫い付け部からL-Rサイズと見受けられます。

次も同じ日と思われる写真です。

先ほどのメンバーがパトロールしている村の外で待機していたメンバー達です。

車両の上の隊員に注目です。

これもL-Rだと思われます。

次です。

グリーンベレーなのかどうかは知りませんが、これも有名な写真ですね。

この方はウェビング2.5本分隙間が空いているように見えるので、XL-Rっぽいです。

L-Rが圧倒的多数な印象ですが、結構XL-R派も多い感じがしますね。

下に多く着こむことを考えるとM-Rでは小さすぎる場合が多く、L-Rでも人によっては窮屈だったのかもしれませんね。

人種的にも業種的にもガタイのいい人ばかりでしたでしょうし。

もしくは少しでも大きいプレートを仕込みたかったのかもしれませんね。

サバゲではとにかく小型軽量の方が有利なので重宝されますが、もし実弾飛び交う戦場に行くとしたら話は違うかもしれません。

もし私だったら、軽快に動けて快適に銃を撃てるよりも、命を第一に考えて数cmでも大きいプレートを仕込めるサイズを選ぼうと思うかもしれません。

当たり所が数mm違うだけで生死を分ける世界だと聞きますし。

命に対する考え方は日本の平民の私とアメリカのエリート軍人ではだいぶ違うかもしれませんが、もしかしたら防御力を最優先に考えてXL-Rを選んでいた隊員もいたかもしれませんね。

まだまだ続きます。

後ろにいる隊員は19thSFGのGeoff Bruce氏なので、手前の方も19thSFGの方の可能性が高そうです。

おそらく2002年8月のMountain Sweep作戦時の写真だと思われます。

Mountain Sweep作戦については過去記事にしていますので、お暇でしたら目を通していただければと思います。

過去記事「OPERATION MOUNTAIN SWEEP」

ELCSのせいでちょうど見たい所が隠れてしまっていますが、少なくともS-R、M-Rではない事は分かります。

私の心の眼的にはL-Rだと思います。

次です。

BHIチェストハーネス、OTVの着用例として有名な写真ですね。

チェストリグを着用している隊員のBALCSフロントパネル下部に注目です。

M4ポーチが邪魔なので断定はできませんが、L-RかXL-Rのどちらかだと思います。

右にちょっとだけ見切れている隊員のサイズはL-Rでしょう。

今回で全部書き切ろうと思ったのですが、長くなってしまいそうなのでもう一回続けます。

お読みいただきありがとうございました。